시인 이영주는 그의 시 「순간과 영원」에서 이렇게 말한다.

너무 가까워서 때로는 혼동되는 너와 나

—이영주, 「순간과 영원」 부분

나는 이 구절의 “너와 나”를 사랑할 때의 우리들로 받아들였다. 사랑할 때는 우리들이 “너무 가까워서 때로는 혼동”이 된다. 너가 나 같고, 나는 너 같이 느껴진다는 얘기일 것이다. 그런데 시인은 이런 사이의 우리들을 동시에 “서로를 물들이며 파괴하고 싶은 너와 나”라고 말한다. ‘물들이’고 싶다는 것은 이해가 가지만 사랑하는 사이가 ‘파괴’하고 싶은 사이라는 것은 이해가 가질 않는다. 그 이해는 시의 나머지 부분에서 구할 수가 있다.

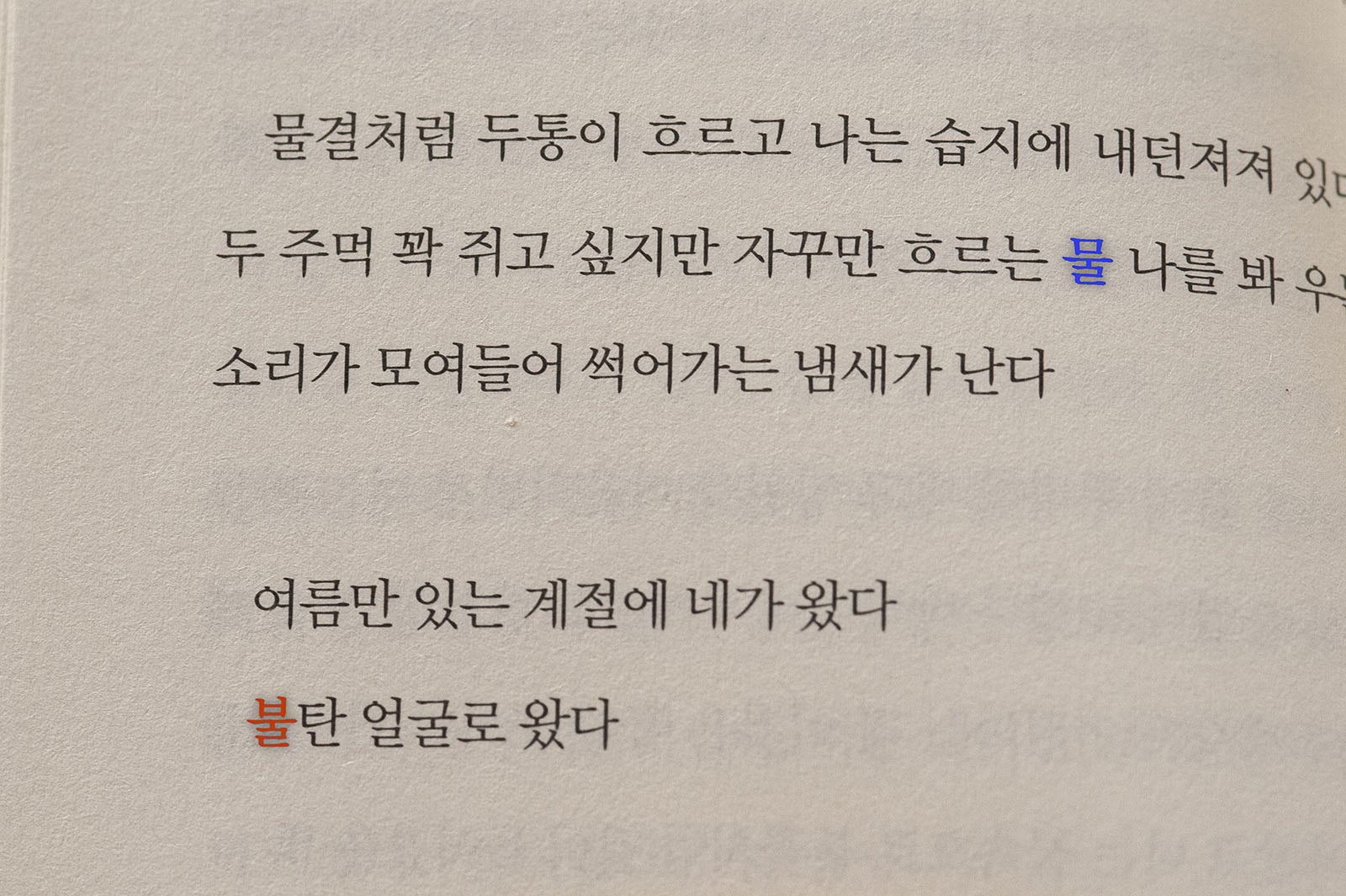

시는 ‘너’에 대해 여러가지 얘기를 해주고 있다. 먼저 “너는 불을 쥐고 있”는 사람이다. “건조한 사막에서 죽지 못한 나무로 살아본 전력이 있”으며, 그 때문에 “목이 너무 마르다.” 나에 대해선 “내 영혼은 물만 흐른다”고 언급되어 있다. 시는 나를 “흐르는 물”이라고 전한다. 계절 가운데서도 물의 계절은 여름이다. 그런데 나와 너가 만난 것은 여름이다. 시인은 “여름만 있는 계절에 네가 왔다/불탄 얼굴로 왔다”는 구절로 그 짐작을 가능하게 해준다.

시인의 얘기를 정리하면 너와 나는 불과 물이 만난 것이다. 확연하게 다른 둘이다. 그러나 사랑할 때는 그 다름이 감지되지 않는다. 물과 불처럼 가까이 하면 서로를 파괴할 뿐일 정도로 크게 달라도 너가 나같고, 나는 너같을 정도로 혼동이 된다. 때문에 둘은 서로를 물들이면서 서로를 파괴할 수밖에 없다.

하지만 사랑할 때는 그것을 알 수가 없다. 둘이 자연이 되기 때문이다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가듯 “나는 흐른다.” 바로 너에게로. 그 자연의 흐름을 막을 수는 없다. 너도 막을 수 없기는 마찬가지이다. 너는 비록 불이지만 동시에 “나에게 목이 마른 나무”이기 때문이다. 목이 마른 나무가 물로 향하는 것은 자연 현상이다. 자연 현상을 막는다는 것은 불가능한 일이다. 과연 둘은 어떻게 되었을까.

시는 “불탄 자리가 젖어 있다/의자가 놓여 있다”는 구절로 마무리되어 있다. 둘의 사랑이 남긴 흔적일 것이다. 때로 어떤 사랑은 젖어 있는 불탄 자리로 남는다. 둘이 나눈 사랑은 순간으로 지나갔을 것이나 그래도 그 흔적은 영원히 남는다. 세상에 파괴되어 사라지는 사랑은 없다. 의자가 놓여 있다고 했으니 그 흔적의 곁에서 쉴 수 있을 것이다. 사랑할 때는 너와 나를 혼동하며 그 혼동 끝에 서로의 파괴를 마주한다고 해도 사랑해볼 일이다. 사랑은 순간이면서도 영원하다.

(2021년 8월 24일)

(인용한 시는 이영주 시집, 『여름만 있는 계절에 네가 왔다』, 아시아, 2020에 실려 있다)