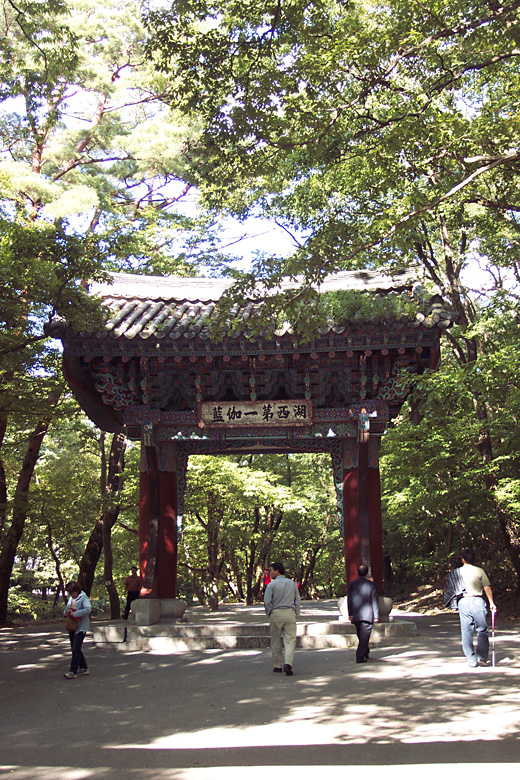

2003년 9월 23일, 나는 생전 처음 속리산 법주사에 다녀왔다.

작정하고 나선 길은 아니었다.

그냥 버스 터미널에서 행선지를 보고 있는데

속리산 법주사란 행선지가 눈에 띄었다.

가는 데 3시간, 오는 데 3시간, 사진찍는 데 3시간.

그 날의 막차를 타고 나왔다.

정말 멋진 장면은 날이 졌을 때 숲길을 걸어 밖으로 나온 스님들의 모습이었다.

카메라가 그들을 향하자 스님들은 빙그레 웃어주었다.

그러나 빛이 없는데다 당시의 카메라는 꼬진 것이어서 스님들 사진은 건지질 못했다.

지금도 아쉽다.

이제 나무들의 그림자마저 저녁빛이 덮어버린 숲길에서

저만치 걸어가고 있던 스님들의 모습이

지금도 눈에 아른거린다.

집에 돌아오니 시간이 밤 10시 30분쯤 되어 있었다.

절로 가는 길.

절로 가는 길은 저절로 가는 길?

저녁 햇볕을 머금자

소나무는 황금빛이 되었다.

실제로 황금 소나무일지도 모른다.

황금 소나무가 있다는 얘기를 언젠가 들은 것 같다.

내가 갔을 때는 대웅전이 수리 중이었다.

부처님은 임시 거처에 계셨지만

나의 눈엔 그 임시 거처가 상당히 예술적으로 보였다.

매일보던 대웅전이 아니었기 때문이었을까.

탑은 귀퉁이마다 종을 매달고 있다.

바람이 지나갈 때마다 종은

탑이 바람에게 흔들어주는 반가운 손이 된다.

손을 흔들 때마다 소리가 울린다.

속리산 법주사의 부처님.

부처님은 항상 그렇지만 미소가 인자하다.

오늘은 구름이 절안의 풍경이 궁금했나 보다.

나는 절안이 궁금한 그 구름에 시선을 뺐겼다.

오랜 세월이 절로 느껴진다.

왜 세월을 이렇게 오래 묵혀서 담과 기와에 쌓아두면

그 느낌이 그윽한 걸까요.

세월도 장맛과 같아서 오래 묵히면 그 맛이 나는 걸까.

두 가지 생각이 들었다.

낙엽이 물 속에 갇혀 물의 흐름에 시달리고 있는 것일까.

아님, 물의 가슴으로 뛰어든 낙엽이 그 가슴을 부여잡고 떨고 있는 것일까.

삶에 지쳤을 때 낙엽이 되어 보는 것은 어떨까.

그러니까 가끔 삶의 파도가 잠잠할 때

그 수면에 몸을 누이고

마치 물 위에 몸을 누인 낙엽처럼 하늘을 바라보며

그냥 둥둥 떠있는 것이다.

낙엽이 그리했을 때 아름다웠으니

그 순간의 우리도 아름답지 않을까.

이름이 뭘까.

하지만 이름을 몰라도 상관없을 것 같다.

이렇게 그 형상을 새겨두었으니.

이름이 필요하면 절에서 찍어왔으니 분홍 법주화라고 해도 되지 않을까.

법주사에서 등산로를 따라 속리산 쪽으로 조금 올라가면

호수가 하나 나온다.

그 호수의 절반은 물이고 절반은 고기였다.

물고기들은 저들이 제 명대로 사는 것이

적어도 이곳에선 부처님 덕이란 걸 알까.

2 thoughts on “속리산 법주사의 추억”

저도 그말이 하고싶었어요. 안가보신곳은 대체 어디냐는.^^

근데 저 불상말예요? 제가 중학교때 갔을땐 저렇게 금칠이나

얼굴에 색칠이 되어있지않은 순수한 돌 불상이었는데(제 기억이 맞다면 그래요)

화려하게 금칠이랑 얼굴에 색이 입혀있으니 그때보았던

그 느낌이 아니군요. 참 아쉽네요. 물론 화려한걸 좋아하는

사람들은 더 멋지다고 할지 모르겠지만.

물속에 잠겨있는 낙엽이 빛깔도 그대로인게 참 이쁘네요.^^

물도 참 맑고..

혹시 합천 해인사는 안가보셨나요?

거기 오르는 가야산이 정말 아름답잖아요.

오르는 내내 참 좋았던 기억이 나네요.^^

해인사도 가보았죠.

거긴 아내랑 같이 갔었습니다.

그때는 카메라가 필름 카메라 시절이라 사진이 파일로 남아있질 않아요.

다시 한번 가보고 싶네요.

다음 달에 아내랑 같이 남해안으로 떠나려고 마음은 먹었는데 일이 잘될까 모르겠어요.

프리랜서의 일정이란게 항상 왔다갔다 해서요.