시인 유계영의 시 「오늘은 나의 날」을 읽어본다. 시는 이렇게 시작된다.

내가 너의 취향에 맞지 않는다는 이유로

결국 너의 바깥에 장롱처럼 버려질 것이라는 예감은

2인용 식탁처럼 물끄러미 불행해질 것이라는 예감은

모두 틀렸다

—유계영,「오늘은 나의 날」 부분

시의 구절에서 몇 가지 정리가 가능하다. 첫째, 나와 너의 관계에서 너는 나를 자신의 취향에 맞지 않는다고 생각하고 있다는 것이다. 둘째, 너는 내가 자신의 취향이 아니라는 이유로 두 가지 점을 예감하고 있다. 하나는 너가 나를 장롱처럼 버릴 것이라는 것이고 둘은 둘의 사이가 대책없이 불행해질 것이라는 점이다. 장롱은 오래쓰는 물건이라 쉽게 버리질 않는다. 그런데도 버린다고 했으니 둘의 사이가 오래 되었으나 끝날 것이라는 얘기로 들린다. 취향은 오래쓰던 장롱마저 버리게 만들고 오래된 사이도 끝을 낸다. 2인용 식탁은 둘이 쓰는 식탁이니 정상적이라면 불행보다는 행복에 어울린다. 그러나 시에선 그 2인용 식탁이 물끄러미 바라볼 수밖에 없는 불행이 되고 있다. 2인용 식탁을 함께 사용하는 두 사람이 불행한 사이가 되었을 때 그런 일이 발생한다. 사람이 불행해지면 그들의 식탁은 불행의 장소가 된다. 셋째는 내가 너의 이러한 생각이나 예감을 모두 틀렸다고 생각하고 있다는 것이다.

도대체 나와 너는 어떤 사이인 것일까.

시를 모두 읽고 나면 몇 가지 의문이 풀린다. 우선 제목인 「오늘은 나의 날」이 나의 생일날이란 것을 짐작할 수 있다. “생크림 케이크”나 “생일날”과 같은 단어들이 그 유추를 가능하게 해준다. 물론 “누구의 생일인지 기억나지 않는 모호한 축하를/반씩 나누”어 가졌다는 대목이 우리를 잠시 흔들기는 한다. 하지만 이 모호함은 나의 생일날 할말 못할 말을 가리지 못한 너의 탓이 크다.

시는 너가 누구인지도 짐작할 수 있게 해준다. 그 너는 “나의 샴, 나의 뒤통수, 나의 휠체어”라고 되어 있다. 샴은 하나의 몸에 결합되어 있던 쌍둥이이니 내게 너는 한몸이나 다름없이 느껴지는 존재이다. 뒤통수는 보이지 않으나 있다. 그러니 너는 내 눈에 보이지 않아도 항상 뒤통수처럼 내게 결합되어 있는 존재이다. 휠체어는 내 다리가 되어주는 기구이다. 그러니 너는 내가 움직일 때마다 나를 싣고 다니는 존재이다. 아니면 한시도 떨어지지 않고 붙어다닌 것인지도 모르겠다.

그런데 그런 친구로부터 생일날 내가 자신의 취향이 아니라는 의외의 말을 들은 것이다. 그 친구는 나에게 생일 선물로 “총과 칼과 너를” 선물했다. 그 중의 하나인 총을 갖고 친구가 말한다.

입안에 총구를 물고 방아쇠를 당겨 봐

바람 맛이 난다고 했다

하필 내가 가진 총 속에만 가득했던 총알을

너는 모르고 나는 알았다

—유계영,「오늘은 나의 날」 부분

설마 진짜 총이었겠는가. 장난감 총이었겠지. 하지만 생일날 너에게서 내가 자신의 취향이 아니라는 둥, 우리가 같이 사귀면 불행해질 것이라는 둥의 얘기를 들었다면 그 총은 내게 총알이 잔뜩 장전된 총이 되기에 충분했을 것이다. 너는 얘기를 듣는 사람의 심리를 들여다볼 줄 모르는 인간이다.

그렇다면 왜 나는 너를 “나의 샴, 나의 뒤통수, 나의 휠체어”라고 생각했던 것일까. 그 이유를 나는 “너와 나의 단면에 대하여/생크림 케이크처럼 근사한 협화음을 감추었을 것이라는 믿음이/너에게는 없고 나에게는 있었”기 때문이라고 밝히고 있다. 우리는 서로의 속을 알 수가 없다. 그저 믿음을 가질 뿐이다.

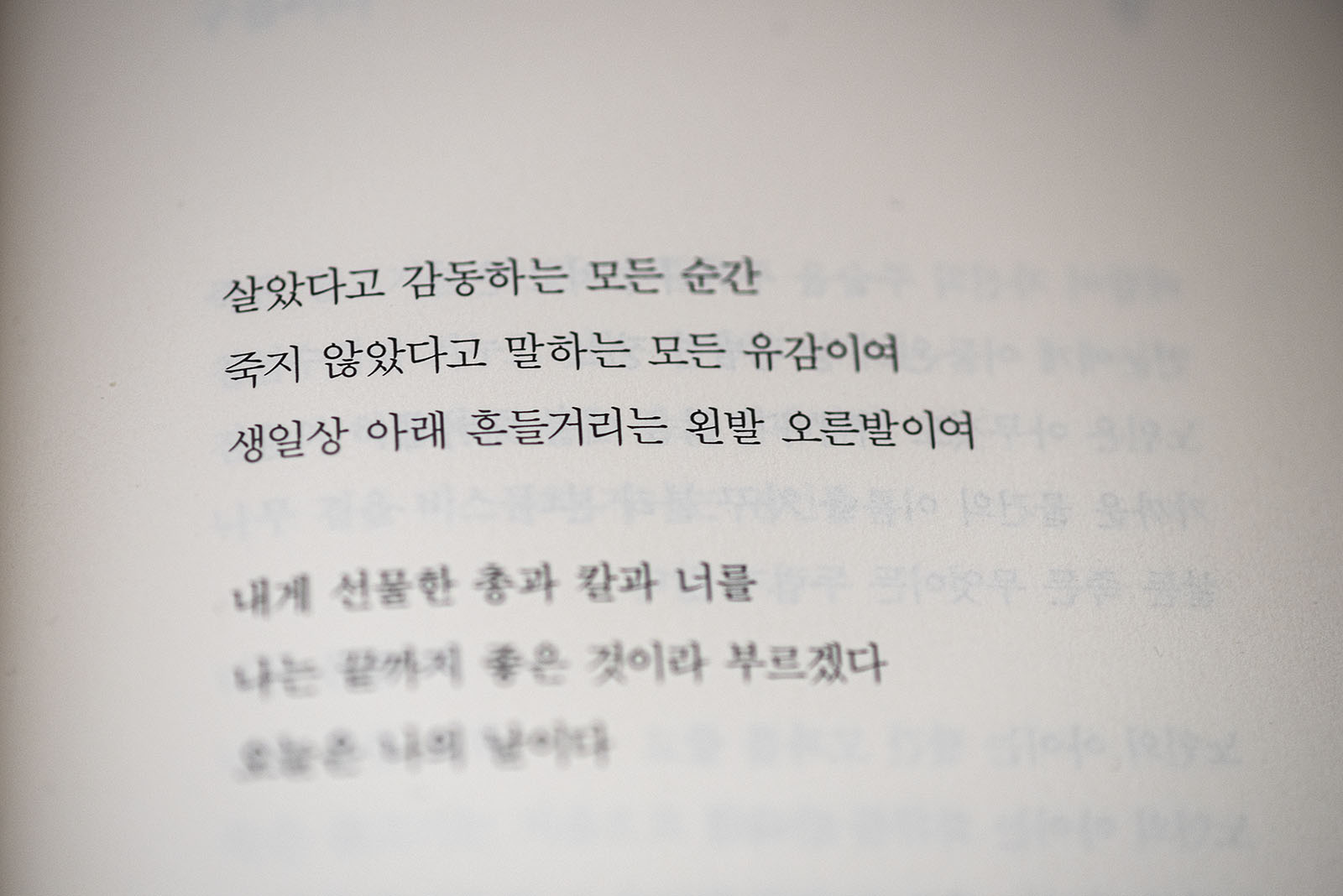

그러나 생일날 주고 받는 대화 속에서 그 믿음은 한 순간에 무너질 수 있다. 그 믿음이 무너지기 전에는 우리의 모든 순간이 “살았다고 감동하는 모든 순간”이 되지만 그 믿음이 무너지고 난 뒤에는 “죽지 않았다고 말하는 모든 유감”이 된다. 살아있는 순간이 모두 감동이던 시간이 아직 죽지 않아서 유감이 되는 시간으로 돌변하는 것이다. “생일상 아래 흔들거리는 왼발 오른발”은 그 반전의 순간에 나타나는 신체적 징후이다. 나는 그 신체적 징후를 그저 왼발과 오른발을 흔들뿐 한동안 다른 짓은 아무 것도 하지 못한 것으로 이해했다.

그래도 시인은 자신을 잘 추스리고 있다. 대개 이런 경우 울고불고 하며 며칠을 눈물과 통곡으로 보내게 마련이다. 하지만 세상이 변했다. 더이상 눈물도 없고 통곡도 없다. 시는 “내게 선물한 총과 칼과 너를/나는 끝까지 좋은 것이라 부르겠다/오늘은 나의 날이다”라고 마무리하고 있다(그래도 처음에는 너마저도 내 생일의 선물이었다. 무슨 생일날 총과 칼을 선물하냐는 생각을 가질 수도 있겠지만 나는 호신용 도구로 선물할 수 있지 않겠나 생각한다).

인생에선 가끔 순간순간이 빈틈없는 감동으로 채워지며 삶이 엮여가는 때가 있다. 누군가에게 가 있는 내 마음이 그 동력이 된다. 살아있는 순간이 모두 감동이 된다. 그런데 그러던 삶이 갑자기 아직 죽지 못해서 유감인 순간으로 바뀌는 당혹스런 상황으로 바뀐다. 믿음을 주었는데 그 믿음의 당사자가 믿음을 뒤엎은 경우이다. 우리가 마음을 주었던 누군가가 문제로 보이지만 그 상대를 탓할 수도 없다. 믿음은 사실이 아니어서 나로부터 비롯되기 때문이다. 상대에서 비롯되는 것은 상대의 사실밖에 없다. 사실은 굳건하나 믿음은 믿음의 당사자가 뒤엎으면 도리 없이 엎어진다. 이런 경우 정신을 잘 차리고 마무리해야 한다. 생일날은 “나의 날”이고, “나의 날”은 소중하다.

(인용한 시는 유계영 시집 『온갖 것들의 낮』, 민음사, 2015에 실려있다)