4월 11일 금요일,

예술의 전당에서 열리고 있는 마틴파(Martin Parr) 사진전에 다녀왔다.

그에게 따라붙는 일반적 수식어구를 모아보면

‘새로운 신화,’ ‘다큐멘터리 사진의 새로운 장을 연 작가’ 등이다.

수식어구에 걸맞게 매우 인상적이었다.

마틴파는

같이 살고 있으나 흩어져 있는 사람들을

사진을 통하여 하나로 모은다.

가령 전시된 작품 중 초기의 흑백 사진 하나를 들여다보면

주택으로 둘러쌓인 벽돌길이 하나 나오고

그 다음에는 거의 일률적으로 보이는 가족 사진들이 한데 모아져 있다.

사람들은 그 골목길의 주택 속에서 제각각 나름대로 살고 있는 듯 하지만

흩어져 있는 그 모습을 한데 모아놓고 보면

마치 모두 같은 가족이 아닌가 하는 착각을 일으킬 정도로 유사하다.

그는 가족 사진을 찍을 때,

집들의 한쪽 벽면을 사용하지 않고

벽면과 벽면이 만나는 모서리를 이용하고 있었다.

나는 갑자기 한쪽 벽면은 무대가 되지만

모서리와 모서리가 만난 지점으로 서면

그 각진 부분이 일종의 틀이 된다는 느낌이 들었다.

그는 그 주택가에서 살아가고 있는 사람들의 행복을

한자리에서 보여주고 싶었다고 말했지만

나는 그 일률적 구도 때문인지

사람들의 삶이 일정한 틀속에서 조형되고 있다는 느낌을 더 강하게 받았다.

실제로 내 느낌이 삶의 모습에 더 가깝다.

“사람 사는게 다 거기서 거기지, 뭐.”

사진은 내게 그렇게 말하는 듯 했다.

가령 난 지하철이나 거리에서, 혹은 산에서

핸드폰 통화를 하고 있는 사람들을 찍어보고 싶다는 생각을 가진 적이 있었다.

그게 하나하나 스칠 때는 그냥 일상적 풍경이어서

별로 눈에 띄질 않고 아주 자연스러워 보이는데

모아 놓으면 “대한민국은 통화중”이란 생각을 절로 들게 만들 듯 싶었기 때문이다.

마틴파는 그렇게 아주 흔한 일상에서 일상이 놓여있는 틀을 간파하고

그 모습을 하나하나 모으는데 매우 뛰어나다.

일본의 지하철에서 고개숙이고 졸고 있는 사람들의 모습을

머리 위에서 일률적 각도로 찍은 뒤 모아놓은 사진은

그런 경우의 아주 좋은 예이다.

그건 졸고 있는게 아니라

현대 사회에 구축된 확고한 삶의 틀에

어쩔 수 없이 머리를 조아리고 살 수밖에 없는 우리들의 모습으로 보인다.

마틴 파의 작품 중 아주 재미난 작품의 하나로

어느 시상식에서 사람들이 받은 부상만을 찍어놓은 것이 있었다.

그 부상이란 것이 지금으로 보자면 아주 독특한 측면은 있지만

대개의 경우 사람들은 상을 받는 사람을 찍어놓게 마련이다.

그런데 그는 그들이 받은 부상만을 찍어놓았다.

그의 사진에 상을 받는 사람은 어디에서도 없었지만

난 그날 기분좋았을 그 사람들의 환한 웃음이 떠올랐다.

그렇게 그가 부상을 찍어 늘어놓은 자리에서

나는 그 사람들의 웃음을 보았다.

사진을 감상하고 있는데

마틴파가 바로 내 곁을 지나가다 뒤쫓아온 여성팬들에게 붙잡혔다.

행사를 도우러 나온 사진학과 학생들 같았다.

마틴파는 사진찍히는 것도 아주 좋아하는 것 같다.

사인 요청에 대해 거절이 없었고,

같이 사진찍자는 부탁에 대해서도 아주 즐겁게 응했다.

대개는 화려한 SLR 카메라가 그를 응시했지만

그 자리엔 똑딱이 카메라도 있었고,

또 심지어 핸드폰 카메라도 그를 편안하게 담아가고 있었다.

현대는 화려한 컬러의 세계이다.

마틴파가 그 화려한 컬러를 모아놓자 세상은 커다란 컬러의 대양을 이루었다.

우리가 살고 있는 세상이다.

그러나 사람들은 그 화려한 컬러의 대양을 벗어나

푸른 색이나 초록 하나로 단순하게 치장한 자연으로 떠나고 싶어한다.

일상이란 그 속에서 살고 있으면서도

그 속을 제대로 들여다보기가 어렵다.

나도 사진을 찍으며 일상의 것들에 관심을 둘 때가 많다.

그리고 그런 평범한 일상을 내 멋대로 해석하여 즐기곤 한다.

그러니까 나는 일상의 느낌을 즐거운 방향으로 비틀곤 한다.

그러나 그건 내가 사진을 통하여 이룩한다기 보다

사진에 덧붙이는 텍스트를 통하여 이루어진다.

마틴파는 그런 해석보다는 일상을 그대로 보여주는데 주력한다.

그건 그냥 일상을 찍기만 하면 가능할 것 같지만 그래선 어림도 없다.

우리가 살고 있는게 이렇게 화려한 컬러의 세계란 것은

그 세계를 전체적으로 들여다보며 판단하는 눈이 없으면 전혀 불가능하다.

그에겐 우리가 놓치는 일상을 찬찬히 살피고 파악하는 눈의 깊이가 있으며,

그 눈으로 건져올린, 그러나 우리는 놓치고 있는 일상을

사진으로 옮기고, 그리고 모은다.

그러면 세상이 드러난다.

우리가 그 속에서 살고 있지만 여지껏 보지 못했던 세상이다.

그의 사진이 갖고 있는 매력이다.

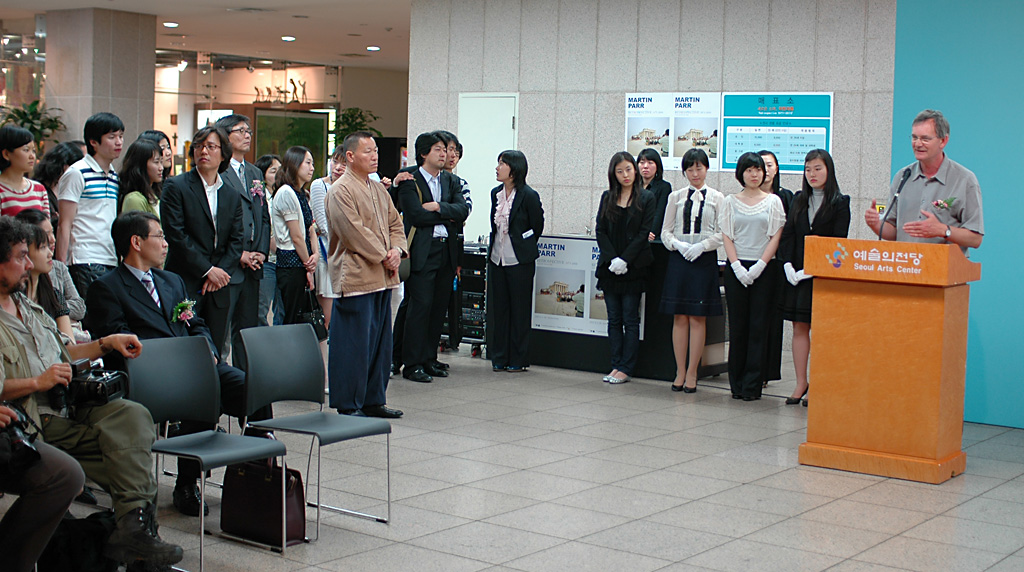

그냥 사진만 구경하는 자린줄 알았더니

이 날은 마틴파가 직접 왔으며,

그를 소개하는 작은 행사가 있었다.

행사가 시작되고 마틴파와 사회자 사이에 빈 공간이 있다.

다소 넓다.

개인적 자리라면 이 공간의 폭은 크게 좁혀진다.

하지만 어느 경우이든 말이 오고가려면 공간이 필요하다.

공간은 말이 오가는 투명한 길이다.

공식적 자리에선 그 길의 느낌이 좀 딱딱하다.

그 공간을 이제 마틴파가 그의 말로 채워준다.

좀전까지 딱딱하던 그 공간의 길이 말랑말랑해지는 느낌이다.

사진을 볼 때도 사진과 나 사이에 공간이 있다.

나는 때로 멀리 떨어지기도 하고, 또 가까이서 들여다보기도 한다.

공간을 넓히거나 혹은 좁힌다.

그때면 사진이 무슨 말인가를 속삭이며 사진과 나 사이의 빈 공간을 채워준다.

사람이 좋은 점은

사람은 어쨌거나 무슨 말인가를 하는 반면

사진은 때로 아무 말이 없을 때가 있다는 것이다.

사진이 아무 말이 없으면 좀 답답하다.

이 날은 마틴파가 그의 사진과 우리들 사이에 서서

그 침묵을 중재하는 자리를 마련했다.

그리스에서 찍은 관광객들의 사진 속 사람들을

처음에는 일본인인줄 알았으며 나중에 그게 한국인인줄 알았다고 했다.

처음부터 알아차리지 못한 점에 대해 미안하다고 했다.

그런데 그 사진은 관광지에서 세계적 유적지들이 사진의 배경으로 밀려난 광경이어서

그냥 끝까지 모르는 게 좋았을 걸 하는 생각도 들었다.

그의 사진 앞에서

그의 얼굴을 살짝 가리고

상어 놀려먹기를 하면서 잠깐 놀았다.

사실은 초대받아 간 자리였다.

이럴 때는 그런 행사를 주관하는 곳에 아는 사람 있다는 게 참 좋다.

챙겨서 초대해준 것도 고맙고.

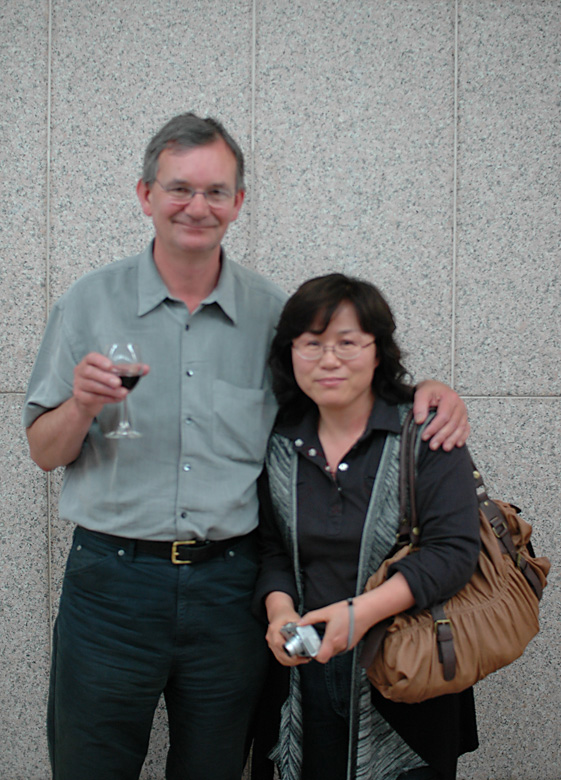

식이 끝나고 와인 파티가 있었는데 그 자리에 어울렸다.

아내가 당신이랑 사진을 찍고 싶어한다고 했더니 “물론”이라며 응해준다.

덕분에 그녀, 세계적 사진작가 마틴파와 사진찍었다.

어떤 사람들은 이런 사진찍기를 의례적인 겉치레로 생각하지만

때로는 사진을 찍는다는 게,

우리가 좋아하는 사람을 마음에 새겨두는 순간일 때도 있다.

이 순간이 그런 순간이었다.

사진을 찍던 그가 우리의 사진 속으로 들어왔고,

그 순간 우리의 마음에 담겼다.

마틴파 사진전

전시 장소: 예술의 전당 한가람 미술관

전시 기간: 2007년 5월 3일(목)~5월 30일(수)

관람 시간: 11:00 ~ 20:00(입장은 7시에 마감)

관람 요금: 1만원

7 thoughts on “마틴파 사진전에 다녀오다”

마틴파가 입체파, 초현실파 같은 무슨 파가 아니라

사람 이름이었군요. 또 하나 배웠어요.

그녀님, 상어의 쩍 벌린 입 앞에서의 천진난만한 웃음, 인상적이세요.

로버트 카파전도 하고 있었죠. 물론 그 사람도 사진 작가예요.

마지막 장에 포레스트님 사진… 초점이 어긋났어요.

어제 저는 윗층아가씨랑 베를린에 다녀왔어요. 오래전 베를린에서 함부르크를 다니던 역사가 제가 배우는 선생님의 손을 거쳐 미술관이 된 곳을 갔었는데, 괜한 연대감이라고나 할까요?(실제로 얼굴도 알지만) 그런게 일던데… 게다가 좋아하는 요셉 보이스의 작품들까지 보고 왔습니다.

포레스트님은 정말 좋으셨겠어요.

요셉 보이스의 모자라는 시도 있는데…

그게 예술이란 게 참 이상해서 예술가를 알고 있으면 이상하게 그 예술을 더 잘 아는 것 같다는 느낌이 든다니까요.

사진이 흔들린 건 술을 한잔 마시고 좀 취해서 찍었더니만…

zjuroo님 아무래도 eastman님이 질투를 하는 것 같아요…ㅎㅎ

eastman님은 와인을 두 잔 연거푸 마시더라구요.^^

정말 좋았어요.

아주 멋지고 센스있고 게다가 부드러움과 유머까지 갖춘 멋쟁이 예술가 같았어요.

히히… 당신 덕분에 사진도 배우고, 세계적인 사진작가랑 같이 사진도 찍고..

너무 고마워^^

마틴 파랑 같이 사진 찍은거 보니까 지금도 심장이 쿵쾅거려…^^

영어좀 잘했으면 사진 얘기도 나눠 봤을 텐데… 아쉽다.