시인 이영주는 그의 시 「봄빛은 거미처럼」에서 이렇게 말한다.

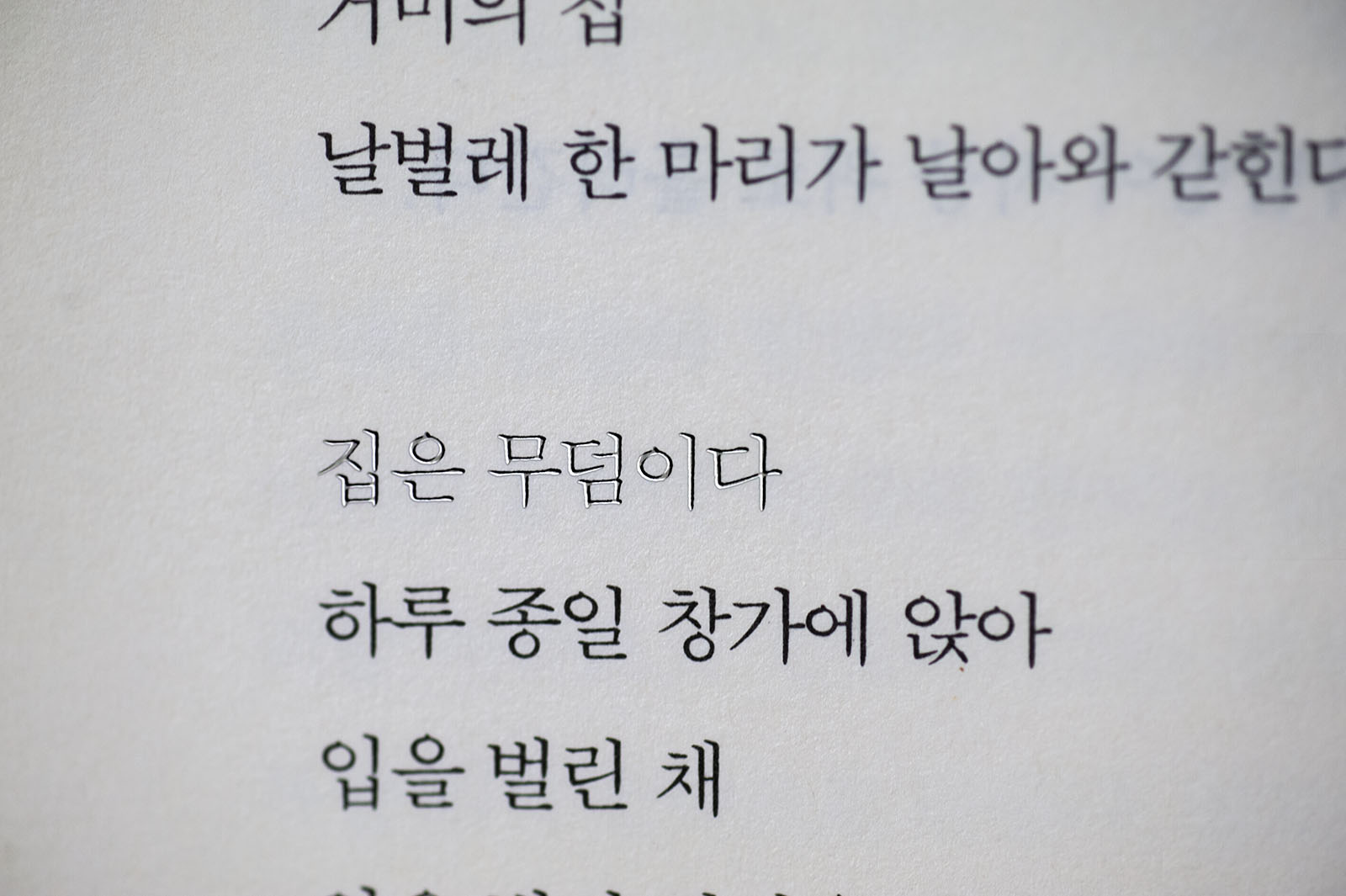

집은 무덤이다

—이영주, 「봄빛은 거미처럼」 부분

이때의 집은 “거미의 집,” 즉 거미줄을 말함이다. 시인이 ‘그물’이라 부르기도 하는 그 집엔 “날벌레 한 마리가 날아와 갇힌다.” 그러니 곧 거미줄은 날벌레의 무덤이 될 것이다.

하지만 이 시에서 집은 아울러 할머니가 거처하는 실제의 집이기도 하다. 햇살이 잘드는 어느 봄날, “하루 종일 창가에 앉아/입을 벌린 채/얇은 빛의 떨림을 빨아들이는 할머니”가 그 집에 있다. 할머니의 집에선 ‘봄빛’이 ‘거미’가 된다. 아마도 할머니는 자신이 평생을 살아온 그 집에서 돌아가실 것이다. 시인이 “봄빛은 거미처럼 무덤을 판다”고 한 의미도 아마 그 뜻일 것이다.

구조적으로 보면 날벌레는 할머니에 상응이 되고, 거미는 봄빛에 상응이 된다. 거미줄은 집이 된다. 시인도 이러한 구조적 차원에서의 일대일 대응을 보았음이 분명하다. 심지어 시인이 날벌레의 일부 이미지를 불러다 할머니를 빗대기도 하고 있기 때문이다. “툭툭, 할머니의 어깨를 두드”렸을 때 할머니가 낸 소리를 “날벌레의 마지막 웅웅거림”과 같은 소리로 듣고 있는 부분이 그에 해당된다. 그러나 거미줄에 사로잡힌 날벌레의 운명과 달리 할머니는 평생을 그 집에 묶여 살았을 것임에도 불구하고 평온해 보인다. 다시 말하여 햇살을 쬐고 있는 할머니와 시인이 할머니의 어깨를 툭툭 두드릴 때마다 무슨 소리인지 알 수 없는 소리를 웅얼거리는 할머니의 풍경을 상상하면 우리들의 머릿속은 대개 평온하다.

이와 달리 거미줄에 사로잡힌 날벌레에게서 평온을 상상하기는 어렵다. 왜 일대일로 대응이 되고 있음에도 불구하고 날벌레에게는 그 평온이 없는 것일까. 아마도 그것이 바로 할머니라는 존재의 힘일 것이다. 어떤 사람들은 그게 할머니가 운명에 순응하며 살아온 탓이라고 비꼴지도 모르지만 시인에게는 그 이유가 할머니가 운명을 평정하는 힘을 가진 탓이다. 그리고 그 존재의 힘으로 똑같이 무덤에 걸렸음에도 불구하고 할머니에게선 무덤이 평온이 된다.

하지만 내게 있어 이 시의 매력은 할머니의 힘을 보여주는 전체적인 맥락에 있지 않다. 나는 이 시를 분리 독립이 가능한 독특한 시로 읽었다. 즉 이 시는 “집은 무덤이다”라는 말을 경계로 나뉘어져 있다. 그 경계의 이전으로 자리한 첫 부분은 뒷부분의 할머니 집에 대응되는 구조를 만들어내며 뒷부분을 돕지만 “집은 무덤이다”를 마지막 구절로 삼아 독립을 시켜도 아무 무리가 없다. 스코틀랜드는 영국으로부터 분리 독립을 하려다 좌절이 되었지만 이 시의 절반은 충분히 분리 독립을 할 수가 있다. 제목은 바뀌어야 할 것이다. 독립된 시는 「거미의 집」이란 제목이 어울려 보인다.

할머니 이야기를 제외하고 이렇게 독립시키면 시는 상당한 사회성을 띈다. 거미줄이 거미에겐 집이지만 누군가에겐 무덤이기 때문이다. 회사를 살리겠다고 직원을 정리해고 시키는 상사는 없을 것이다. 그 또한 자신의 집과 가족을 위하여 아랫 사람을 자르고 내쫓을 것이다. 그 경우 그가 내세우는 그의 집이 사실은 다른 이들의 무덤이다. 우리 사회에선 종종 있는 자들이 자신의 집을 지킨다는 이유로 다른 이들의 무덤을 파고 다른 이들을 강제로 그 무덤 속으로 몰아넣는다. 그들의 집은 알고 보면 곧 무덤이다. 짧게 독립시킨 시는 이렇듯 매우 사회적으로 읽힌다.

가끔 이영주의 시 「봄빛은 거미처럼」을 읽을 때면 그의 시를 중간에서 나누어 분리독립시키고 싶을 때가 있다. 그물에 걸린 듯한 인생이었지만 그 인생을 훌륭하게 평정한 할머니라면 후반부의 할머니도 가끔 시가 분리독립하여 사회성을 갖는데 대해 크게 서운해하지는 않을 듯하다. 아니, 분리독립한 전반부의 시에서 날벌레가 자신과는 다른 방식으로 거미줄을 평정해주길 바라실지도 모른다.

(2014년 9월 19일)

(인용한 시는 이영주 시집, 『108번째 사내』, 문학동네, 2005에 수록되어 있다)