우리의 영혼은 도대체 어떤 일을 하는 것일까. 가령 시는 몸이 쓰는 것일까, 아니면 영혼이 쓰는 것일까. 얼핏 생각하면 시는 영혼의 산물일 듯 여겨진다. 시인 유계영은 그의 시 「좋거나 싫은 것으로 가득한 생활」에서 시를 영혼의 산물로 이해하기에는 어려운 경우가 있다고 말한다.

고약한 네가 아름다운 시를 써와서 영혼이 하는 일을 이해할 수 없었다

—유계영, 「좋거나 싫은 것으로 가득한 생활」 부분

하는 짓을 보면 심성이 고약해 보이는 사람인데 써온 시는 아름다운 내용이었다는 것이다. 이해가 안될 수밖에 없다. 그의 고약한 심성과 아름다운 언어가 상충하기 때문일 것이다. 실제로 살인범이 감동의 글을 남기는 경우가 있고, 성추행범도 아름다운 사랑의 시를 내밀 때가 있다.

그렇다면 우리는 어떻게 영혼을 파악해야 하는 것일까. 영혼은 어떻게 우리 앞에 드러나는 것일까. 시인은 “흔적토끼는 영혼의 가장 깊은 곳을 은거지로 삼는다”고 말하고 있으며, “깡총걸음으로 튀어나오는 것이 영혼의 일이라”고 알려준다. 흔적토끼는 영혼의 흔적을 보여주는 토끼이다. 영혼의 가장 깊은 곳에 있다가 느닷없이 튀어나와 그 사람의 영혼을 보여준다. 시인은 드디어 그 영혼을 보기에 이른다. 영혼은 시가 아니라 다른 곳에서 목격되었다.

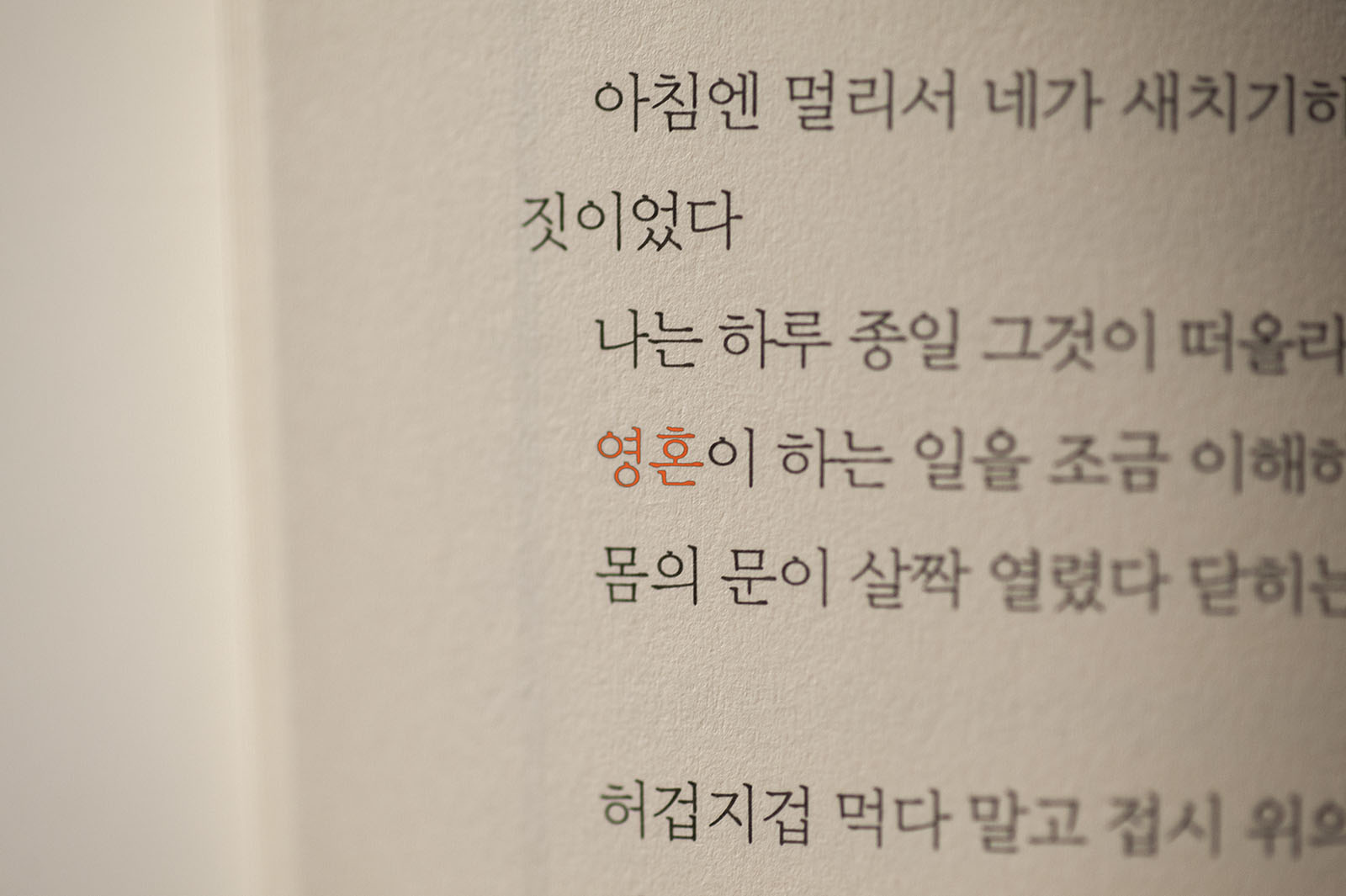

아침엔 멀리서 네가 새치기하는 것을 목격했다 부드러운 몸짓이었다

나는 하루 종일 그것이 떠올라 미소 짓게 됐고 기분 좋게 됐고

영혼이 하는 일을 조금 이해하게 됐다

몸의 문이 살짝 열렸다 닫히는 것도

—유계영, 「좋거나 싫은 것으로 가득한 생활」 부분

유계영의 전언에 따르면 시인은 그의 새치기에서 영혼을 목격한 것이다. 평상시에는 몸의 문이 닫혀 있어 볼 수가 없었던 영혼의 모습이다. 새치기를 할 때 몸의 문이 열리면서 영혼이 한 일, 바로 새치기가 드러난다. 영혼을 들여다본다는 것은 쉽지가 않다. 새치기를 대놓고는 하지 않기 때문이다. 모두 몰래 한다고 생각하고 하다가 들킨다. 착한 일을 하거나 시를 쓸 때 영혼이 보이는 것이 아니라 못된 짓을 할 때 영혼이 보이지만 다들 몰래 하기 때문에 영혼을 들여다본다는 것은 쉬운 일이 아니다. 우리들이 못된 영혼을 구별하기 어려운 것도 그 때문이다. 우리는 그런 측면에서 “깊은 함정에 빠져 있다.”

시인은 “영혼이 아름다운 사람의 눈동자를 볼 때마다/한 숟갈만 떠먹어도 되나요 매우 달콤할 텐데요/묻고 싶었으나//꿈에서도 너는 내가 듣고 싶은 말을 해주지 않는다”고 말한다. 그만큼 우리들 모두가 자신의 영혼을 우리들 내면 깊숙한 곳에 은폐하고 산다는 얘기일 것이다. 눈알의 맛으로 영혼은 판별되지만 누구도 눈알을 내주진 않는다. 자신의 영혼을 세상에 모두 드러내고 사는 사람은 하나도 없다는 뜻이기도 하다.

그래도 가끔 우리의 몸이 열려 영혼이 드러난다. 시인은 그래서 “나는 몸이 열리는 것을 기다렸다가/기회를 놓치지 않고 끼어든다//영혼이 하는 일을 알게 된 이후”라고 말하고 있다. 시인의 말대로 잘 은폐하고 사는 듯하지만 우리의 몸이 열려 영혼이 드러날 때가 있다. 새치기를 할 때나 쓰레기를 아무 곳에나 버릴 때이다. 바로 그때 몸이 열려 아름다운 시를 써와도 보이지 않던 영혼이 드러난다. 우리의 영혼 속에는 짐작과 달리 그렇게 아름다운 것들이 들어있지 않다. 왜 아니 그렇겠는가. 아름다운 것들이 잔뜩 들어 있다면 왜들 영혼을 감추고 살겠는가. 모두 드러내고 살겠지. 영혼이 우리의 내면에 숨겨져 있다면 사람들이 몰래 하는 못된 짓들이 더 영혼의 짓에 가깝다. 시는 그렇게 말하고 있다. 시속에선 자주 세상이 뒤집히고 그 뒤집힌 세상이 더욱 진실에 가깝다.

(2021년 10월 2일)

(인용한 시는 유계영 시집 『지금부터는 나의 입장』, 아침달, 2021에 실려있다)