2023년 12월 14일 서울 명동에서

비가 내렸고 그녀가 생각났다. 비 내리는 날, 내 머릿속에 떠오른 생각 속의 그녀는 하나의 말이었다. 그녀가 사는 곳은 멀다. 그녀는 일본의 요코하마에 살고 있다. 사는 곳은 요코하마였지만 도쿄로 출퇴근을 했다. 나는 도쿄와 요코하마의 거리를 잘 가늠하질 못한다. 다만 그 거리가 그렇게 짧은 것은 아니란 것은 들어서 알고 있었다.

나는 도쿄에 갈 때마다 그녀에게 말했다. 네가 사는 요코하마에 가보고 싶어. 그러면 그녀도 나도 내가 사는 요코하마를 네게 보여주고 싶어라고 말했다. 우리는 요코하마에서 가고 싶고 보여주고 싶은 마음으로 하나를 이루었지만 요코하마에서 본 적은 한 번도 없었다.

도쿄에 가면 나는 신주쿠에 있는 술집 주주에서 그녀를 만나곤 했다. 술집의 이름은 영어로 ZUZU라고 적혀 있어 쉽게 주주라고 읽을 수 있었지만 술집의 이름 위에 적혀 있는 문구는 일본어여서 나로선 읽을 수가 없었다. 내가 아는 한자 한 글자가 그 짧은 문구 속에 들어 있기는 했다. 그것은 마시는 차를 말할 때의 그 차자였다. 처음 갔을 때, 내가 술집을 찾아왔는데 혹시 여기가 술집이 아니라 찻집인가 하고 흔들렸던 것도 그 때문이었다. 바로 그 순간, 그녀가 그 일본어를 오차즈케바(お茶漬けバ)라고 읽어주었다.

오차즈케는 일본의 음식인 듯했다. 나도 오차가 녹차를 뜻하는 일본어임을 알고 있었다. 그 때문에 그녀가 그 글자를 읽어주고 난 뒤, 이곳에선 녹차를 이용한 음식을 안주로 내놓는 건가 하는 것이 내 짐작이었다.

그 술집의 출입문에는 또 하나 눈에 띄는 것이 있었다. 그것은 아주 작게 새겨놓은 오차즈케 바라는 일본어, 그리고 영어로 적어놓은 주주라는 술집의 이름과 함께 그 위로 그려져 있는 박쥐의 그림이었다. 박쥐는 주전자를 발끝으로 잡고 날고 있었다. 일본 사람들은 그 주전자를 보며 차를 떠올리는 것일까. 내게 그 주전자는 막걸리 주전자였다. 주전자의 모양은 우리나라에서 보던 막걸리 주전자와 크게 다르지 않았다.

그 술집의 문은 반만 열렸다. 좌우로 반이 아니다. 문이 굳건하게 잠겨 있었는데 문을 위아래로 반을 갈라 아래쪽 반만 열어주었다는 얘기이다. 때문에 술집 안으로 들어가려면 할 수 없이 몸을 숙이지 않을 수 없었다. 그렇게 항상 몸을 숙이고 들어가 그 술집에서 술을 마셨다.

내가 도쿄 갔을 때 그 술집을 즐겨 이용한 것은 일정 금액을 내면 술을 무제한으로 제공했기 때문이었다. 그녀가 맥주 두 잔 정도를 마시는 동안, 나는 그 집의 모든 술을 섭렵하곤 했고, 그녀는 너 같은 사람들이 이 집을 하루 저녁 점령하면 아마도 이 집은 망할 것이라고 농담을 하곤 했다. 제공은 무제한이었지만 술을 마시는 시간엔 제한이 있었다. 시간도 무제한이 있었지만 너무 비싸 나는 언제나 두 시간 동안의 무제한을 이용했다. 두 시간이란 시간이 다 찼을 때쯤 술집의 직원은 또 술을 시키는 내게 이것이 마지막 잔이라고 일러주었다.

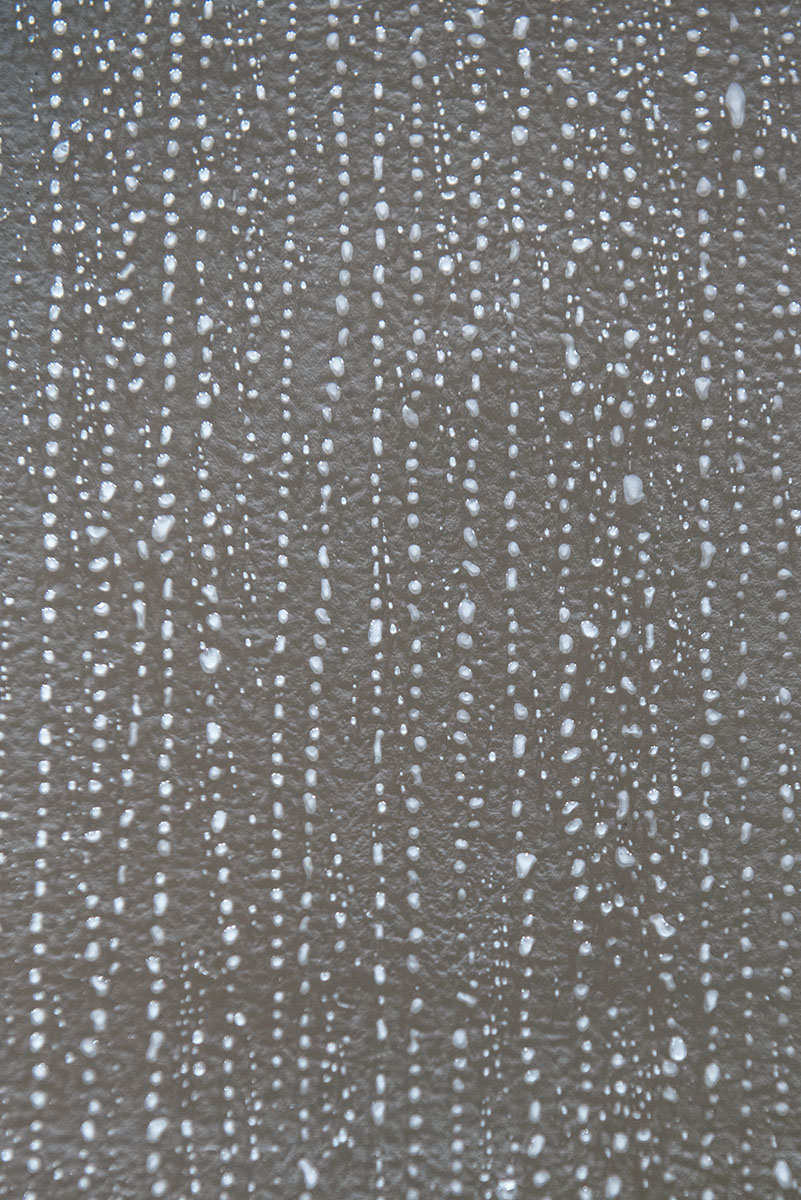

그리고 어느 해 그 술집을 나와 밤이 완연해진 골목에 섰을 때, 맞고 걸어도 무방할 비가 내리고 있었다. 가로등 불빛 아래, 수직으로 내리는 비가 허공에 얇고 섬세하게 하얗게 선을 긋고 있었다. 그녀가 조용히 중얼거렸다. 은색의 실. 응? 내가 그렇게 되묻자 그녀가 같은 말을 다시 한번 반복했다. 은색의 실. 아마도 가는 빗줄기를 일본에선 그렇게 부르는가 보다 짐작했다. 골목은 살짝 젖어 있었다. 빗줄기가 은색의 실이라면 비에 젖은 골목은 그 실로 짠 천으로 덮여있는 것인가. 나는 그렇게 생각하며 그 골목을 걸었다.

비가 내리는 날, 신주쿠의 밤늦은 골목에서 요코하마의 그녀는 허공에 수직의 선을 그리며 내리는 빗줄기를 보고 조용히 은색의 실이라고 했다. 그 순간 골목은 비에 젖은 것이 아니라 그 실로 짠 투명한 천으로 덮였다. 나는 그 투명한 천을 밟고 걸어가 그녀를 배웅했다. 세상이 온통 투명 벨벳으로 덮인 날이었다.

한국으로 돌아오는 길에 비행기 차창으로 내려다 보이는 바다를 보며, 바다도 은색의 실로 짠 거대한 천일지도 모른다고 생각했다. 바람에 일렁이던 바다 대신 블루 벨벳이 바다를 덮고 수평으로 날리고 있었다.

비가 올 때마다 요코하마의 그녀가 생각나곤 했다. 오늘도 비가 내렸다. 그녀에게 문자를 보냈다. 서울엔 간만에 비가 오고 있어. 그녀에게서 문자가 왔다. 은색의 실들로 가득하겠네. 베란다로 나가 밖을 내다 보았다. 언제나처럼 세상이 비에 젖어 있었다. 세상이 은색의 실로 짠 투명 벨벳에 덮여 있었다. 밟고 한없이 걷고 싶은 날이었다. 비가 오는 날, 급하게 비행기표를 구해 도쿄로 날아가고 싶다는 생각도 들었다. 요코하마의 그녀가 허공으로 날리는 은색의 실들을 모아 블루 벨벳을 짜고, 그 벨벳을 세상에 깔아두는 날이다. 은색의 실이었으나 천을 다 짜고 나면 투명이나 블루 벨벳이 되는 신비의 실이 세상에 가득한 날이기도 했다.

(2018년 4월 6일)

2014년 12월 30일 도쿄 신주쿠에서