시인 이영주는 거미의 집에서 무덤을 보았다.

창틀에서 거미가 그물을 짠다

공중에

촘촘한 사각형의 구멍을 만든

거미의 집

날벌레 한 마리가 날아와 갇힌다

집은 무덤이다

–이영주, <봄빛은 거미처럼>에서

걸려든 벌레들이 모두 그곳에서 죽음을 맞으니

거미의 집이 무덤이란 얘기는 틀린 얘기가 아니다.

하지만 거미는 그런 자기 집이 지겹지 않을까.

다 먹고 살기 위해

그렇게 할 수밖에 없는 것이 삶이긴 하지만,

아마도 때로 거미는 자신의 집에서

그 무덤의 음습한 분위기를 지워버리고 싶지 않을까.

또 우리도 가끔 그렇게 우리의 삶에서 생활을 지워버리고 싶을 때가 있지 않을까.

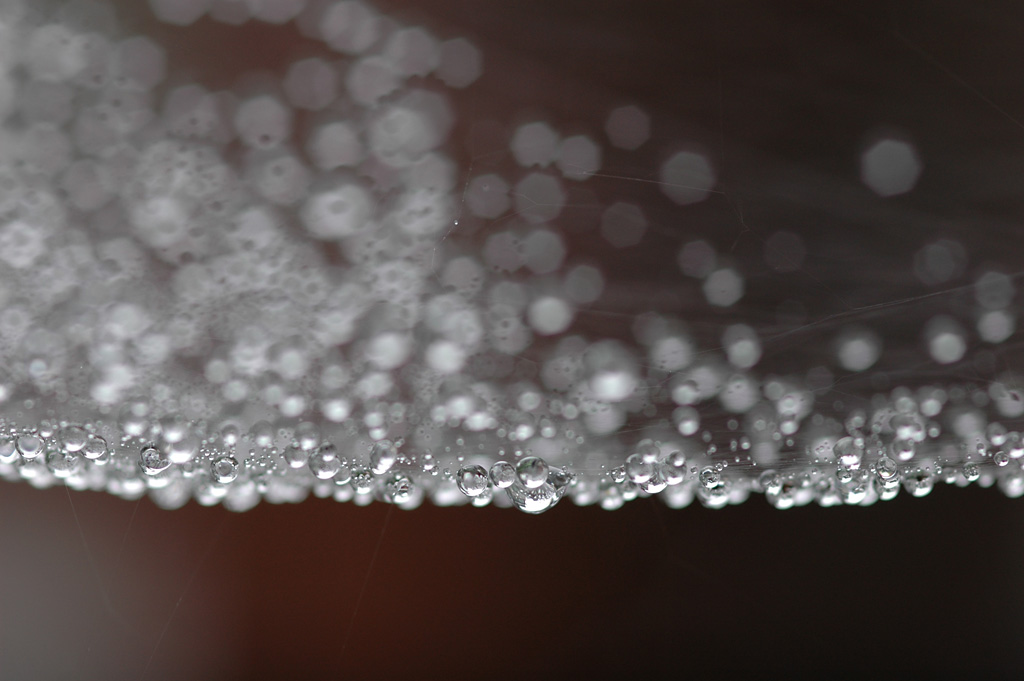

비오는 날 그리하여 거미는

날벌레 대신 온통 물방울로 자신의 집을 장식한다.

바람이 흔들 때마다

물방울이 후두둑 떨어지며 종소리처럼 날리는 집,

거미는 비오는 날이면 무덤의 집을 지우고

물방울이 청포도처럼 송글송글 열려있는 투명한 집을 갖는다.

그 날 하루 거미는 배가 고프다.

우리도 가끔 우리의 삶에서 생활의 찌든 때를 모두 지워버리고

오직 사랑이나 꿈과 같은 것의 채색으로 삶을 채색해두고 싶을 때가 있다.

우리는 그 날은 배고픔을 모르나

그후 상당히 오랫 동안 배가 고프다.

그렇게 사랑은 짧고 생활은 길다.

하지만 그 짧은 사랑이 없다면 생활도 없다.

사랑은 없고 생활만 남은 집은 무덤이나 다름없다.

그래서 우리도 가끔 그 무덤의 집을 지워버리고 싶다.

알고보면 거미가 무덤의 집에서 살아갈 수 있는 것도

비오는 어느 하루,

거미줄의 곳곳에 촘촘히 매달아 두었던

그 투명한 물방울의 추억이 있기 때문인지 모른다.

그리고 이제는 우리도 비오는 날이면

비처럼 서로에게 젖어볼 일이다.