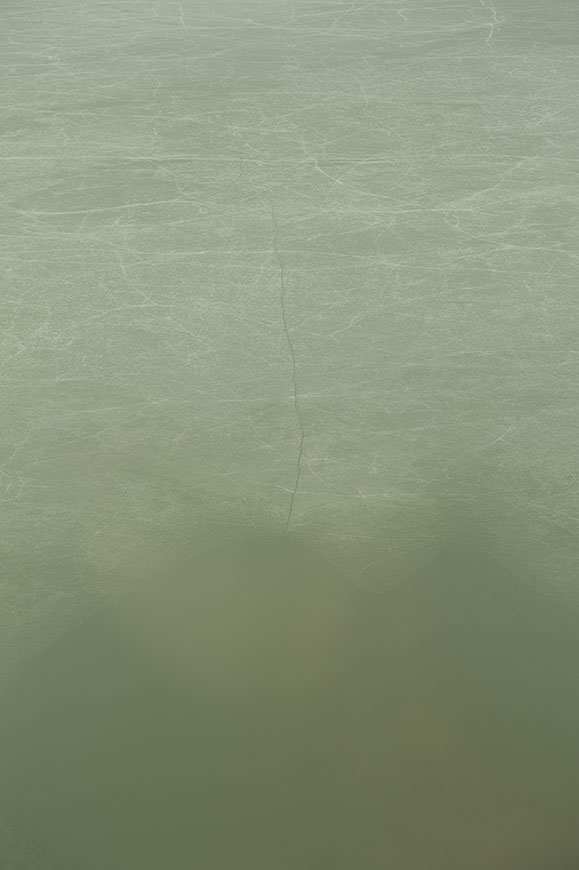

흐르던 강이

겨울에는 잠시 걸음을 멈춘다.

걸음을 멈춘 자리에 얼음이 언다.

얼음은 강의 멈춘 걸음이다.

생각해보면 우리들도 그렇다.

겨울에는 걷기 보다

방의 따뜻한 곳을 골라

그곳에 몸을 웅크렸다.

몸은 식지 않았으나

걸음을 멈추었던 것은

겨울의 강과 똑같았다.

오래 멈출수록

멈춘 걸음이 두꺼워진다.

다시 걸을 수 있을까 싶어진다.

봄이 가까워지면서

얼음은 점점 얇게 풀린다.

잘게 금이 가고

완연하게 틈을 보이며 갈라진다.

얼음이 다 풀리고 나면

그 분열의 끝은 물이다.

그러나 물에는

어떤 분열의 징후도 남지 않는다.

봄의 강이 말했다.

발목 잡힌 겨울의 걸음을 제대로 떼려면

얼음에 새겨진 분열의 기억을 잘 지워야 해.

어떻게 지우냐고?

어디에도 상처가 남지 않도록

지워야 하는 거지.

봄의 강과 달리

세상에선 분열의 상처가

봄마다 더욱 덧난다.

4 thoughts on “얼음과 강”

사진을 찍으신 게 아니라 그림을 그리신 것 같습니다.

강 표면의 색깔이 참 아름답기도 하고, 고귀한 느낌마저 주네요.

어쩌면 속으로는 소용돌이 치고 있지만, 겉으로는 침잠한 이런 저력이 부러운데요.

간만에 한강나가서 여기저기 돌아다녔어요.

높은 곳에 올라갔더니 전망은 좋더라구요.

딱딱하게 궅은 얼음장의 균열. 그틈사이로 봄이 스물스물 들어 찰듯합니다`~~

봄이 꽃으로만 오는게 아니라 물밑으로 헤엄쳐 오기도 하는 듯 싶어요.