첫 번째 읽기

시인 박은영은 그의 시 「리을」을 “무릎을 꿇고 걸레질을 합니다”라는 말로 시작한다. 걸레질은 집안일이다. 집안일은 소모적일 때가 많으며 특히 청소일은 더더욱 그런 면이 강하다. 소모적인 일은 나를 허비하고 있다는 느낌을 주기 쉽다. 음식을 만드는 일은 같은 집안일이라도 무엇인가를 만드는 일이며, 또 만드는 음식도 매번 다르지만 청소는 그 양상이 비슷하여 더욱 소모적인 면이 크다. 그런데 놀라운 일이 벌어진다. 그 소모적인 청소일이 전혀 다른 양상으로 전개되기 때문이다.

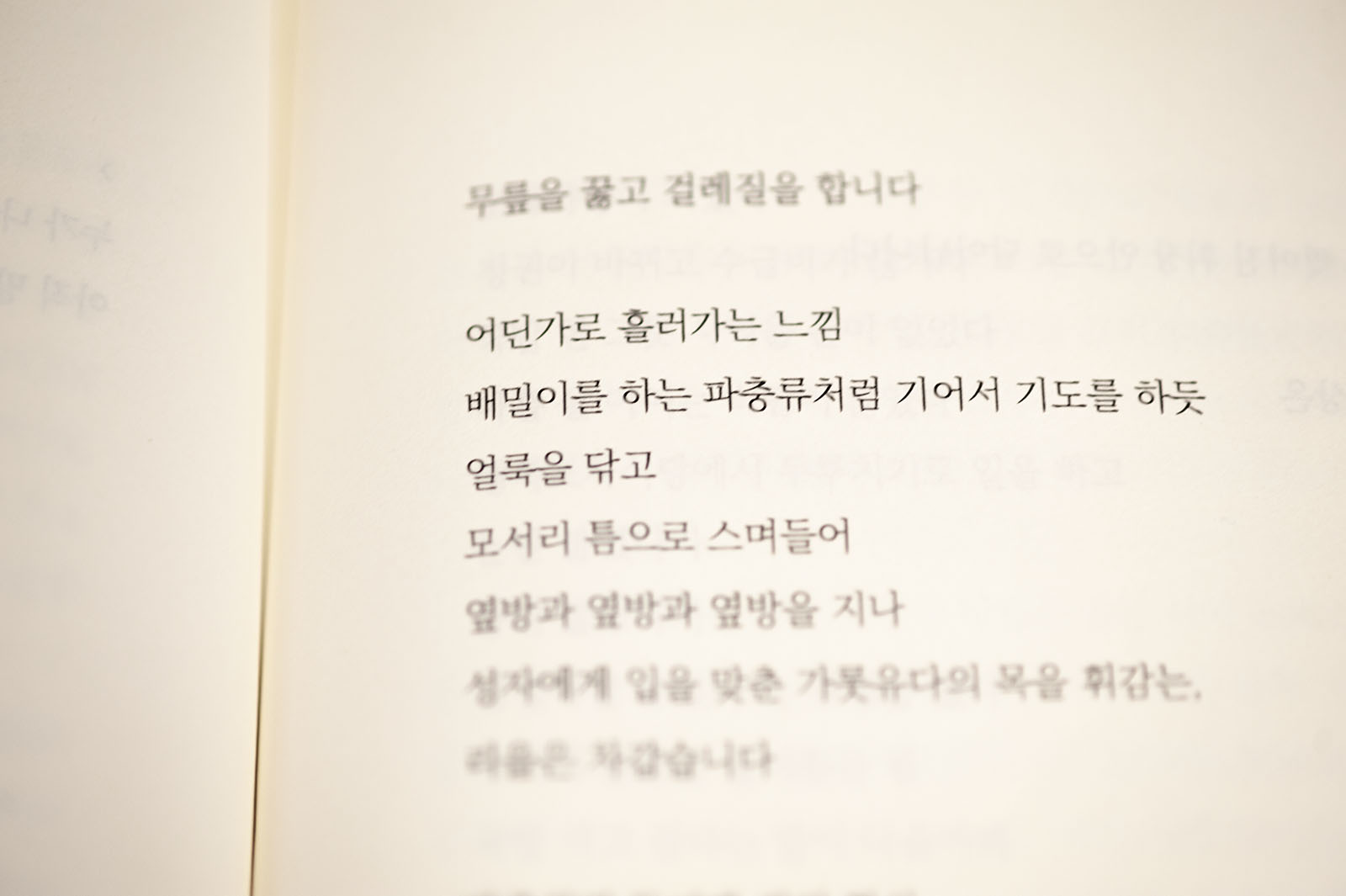

어딘가로 흘러가는 느낌

배밀이를 하는 파충류처럼 기어서 기도를 하듯

얼룩을 닦고

모서리 틈으로 스며들어

옆방과 옆방과 옆방을 지나

성자에게 입을 맞춘 가롯유다의 목을 휘감는,

리을은 차갑습니다

—박은영, 「리을」 부분(『포지션』, 2019년 여름호)

대개 걸레질의 끝에선 깨끗한, 그렇지만 며칠 뒤 걸레질을 다시해야할 집이 남지만, 박은영의 걸레질 끝에선 걸레질은 어디로 가고 글자 리을이 남는다. 아마도 리을 모양으로 걸레질을 한 것이리라. 일부러 그렇게 했을 것으로 짐작된다. 다른 글자도 많은데 굳이 리을로 한 것은 그 글자의 생긴 모양 때문이다. 그 글자는 뱀을 닮았다. 걸레질을 리을 모양으로 하며 소모적이었던 집안일을 리을이란 글자를 만들어내는 일로 전환시키자 그렇게 만들어진 리을은 놀랍게도 리을에 그치지 않고 실제로 뱀이 되기에 이른다. 그리고 그 뱀은 “밧줄처럼 동여맨 죄의 형식”과 같았던 걸레질의 소모적 순간과 그 순간을 살고 있던 “여인의 발꿈치를 물고 도망가”기에 이른다. 그리고 벽쪽으로 흘러가 “긴 그림자를 남기고” 사라져 버린다. 시인은 그 순간을 “탈피하는 리을”이라고 했다. 리을은 뱀이 되자 뱀을 벗어나 버린다.

집안일은 속박의 성격이 강하다. 대개 집안일은 여자가 맡는다. 여자들은 그 속박에서 벗어나고 싶다. 쉽지 않다. 그런데 그 속박을 벗어나는 일을 시인은 아주 독특한 방식으로 이룬다. 걸레질을 리을로 변환시키고, 그 리을을 다시 뱀으로 바꾸어 그 뱀에 발뒤꿈치를 물리는 것으로 그 일을 이룬다. 뱀에 물린 시인은 “허물을 벗고 사라질 때”에 대한 꿈을 갖기에 이른다. 시인이 벗을 허물은 집안일이 될 것이다.

시인은 어제를 생각한다. 그러자 “어제의 내가/옆구리를 지나 찢어진 휘장 안으로 달아”난다. “찢어진 휘장 안”은 어느 곳인지 잘 짐작이 되지 않는다. 그곳으로 달아났으니 그곳은 도피의 장소이다. 어쨌거나 어제의 나는 집안일로부터 달아나려고 했던 나이다. 달아나려고 해도 달아날 수가 없는 것이 집안일이었다. 그러나 오늘은 시인이 그 도피를 보기좋게 뒤집기에 이른다.

집안일은 한때는 소모적이어서 나의 허비가 되었으나 이제 시인에게 “리을이 없는 세상은/허무”한 세상이 된다. 문득 시인이 걸레질을 할 때 콧노래를 부를지도 모른다는 생각이 들었다. 리을을 만들어내고, 그 리을이 뱀이 되어 시인의 발뒤꿈치를 물고, 그러면 그 자리에서 허물벗듯 그 일을 집어던질 어느 날의 꿈이 잉태될 것이기 때문이다. 소모적 행위로서의 걸레질을 견뎌야 했던 옛날보다 훨씬 괜찮을 것이다.

나도 가끔 걸레질을 한다. 무릎을 꿇고 손으로 걸레를 밀진 않는다. 전기로 움직이는 물걸레 청소기를 이용하기 때문이다. 둥근 모양의 걸레 두 장이 빙글빙글 돌아가며 바닥을 닦아주는 청소기이다. 하지만 이제 청소기는 그 전과는 다른 움직임을 보여줄 것이다. 전에는 그저 빙글빙글 돌면서 바닥을 닦는데 그쳤지만 이제부터는 수많은 글자 이응을 온집안에 가득채워주게 될 것이다. 또 나는 이제부터 청소를 할 때면 청소기를 앞뒤로 밀지 않고 W자 형태로 밀어볼 생각이다. 그러면 집안에 글자 W가 가득차게 될 것이다. 청소기가 이응을 온 집안에 뿌리고 나면 집안에선 그 이응이 이응으로 시작하는 온갖 말로 자라날지도 모른다. 은반지, 은은하다, 음색, 인사 같은 말들이 우리 집에서 자라게 될지도 모른다. 또 Wonderful이나 World와 같은 단어도 함께 자랄지도 모른다. 그동안 청소를 하며 나를 허비해야 했던 세상과 달리 이제 우리 집은 청소 뒤에 온갖 글자가 자라는 집이 될 것이다. 모두 시인의 덕택이다.

두 번째 읽기

시인 박은영의 시 「리을」은 우리에게 놀라운 사실을 알려준다. 걸레질을 리을자 모양으로 하면 걸레질의 고역은 온데간데 없어지고 글자 리을을 갖게 되며, 그러면 그 리을이 뱀으로 변하여 우리의 발꿈치를 물고는 사라진다는 것이다. 뱀에게 물린다고 무서워하거나 걱정할 필요는 없다. 이 뱀에게 물리면 뱀이 허물을 벗듯 언젠가 여자의 이름으로 겪어야 하는 집안일의 고역을 벗어버릴 수 있다는 희망이 생기기 때문이다.

물론 걸레질을 할 때 약간 자세를 낮출 필요는 있다. 나중에 뱀이 되어야할 순간을 고려한 자세이다. 뱀은 자세가 낮은 정도가 아니라 아예 바닥을 긴다. 우리는 뱀이 아니기에 바닥을 길 수는 없다. 그래도 최대한 자세를 낮추어 뱀으로 전환되는 순간을 예비해야 한다. 시인의 경우엔 “무릎을 꿇고 걸레질을” 했다고 한다. 그러자 방바닥을 닦는 느낌 대신 “어딘가로 흘러가는 느낌”이 났고 그것으로 “배밀이를 하는 파충류”로 바뀌기에 충분한 준비가 갖추어졌다.

그렇게 하여 시인은 걸레질을 하는 것으로 리을을 갖게 된다. 그 리을은 뱀을 예비하고 있다. 시인이 “리을은 차갑습니다”라고 말하고 있기 때문이다. 차가운 체온은 뱀의 것이다. 그러나 겁낼 필요는 없다. 그 뱀이 휘감는 것은 “성자에게 입을 맞춘 가롯유다의 목”처럼 배신자의 목이기 때문이다. 뱀은 우리의 목을 조이진 않을 것이다.

그리고 드디어 리을은 뱀으로 변하고, 뱀은 걸레질하던 “여인의 발꿈치를 물고 도망”간다. 뱀에 물리면 아프다. 아픔은 나를 통증으로 몰아넣기도 하지만 나를 자각시키기도 한다. 자각은 대개 그렇게 온다. 아프게. 그리하여 여인은 아픔 속에서 자각하게 된다. 그 자각을 박은영은 “밧줄처럼 동여맨 죄의 형식”이라고 했다. 나는 그것을 걸레질의 다른 말로 이해했고, 더욱 확대하면 집안일은 여자가 해야 한다는 사회의 억압적 의식이 될 것이라고 보았다. 뱀이 된 리을은 여인을 물고는 사라져 버렸다. 하지만 뱀은 시인의 자각을 남겼다. 이제 시인은 말한다.

나는 허물을 벗고 사라질 때가 올 겁니다

—박은영, 「리을」 부분(『포지션』, 2019년 여름호)

‘어제’만 해도 상황은 많이 달랐다. 오늘의 나는 나의 “허물을 벗고 사라질 때”를 기다리고 있지만 어제의 나는 “찢어진 휘장 안으로 달아”나려고 했었다. 휘장은 얇고, 얇은 휘장마저 찢어져 있다면 시인이 달아나려고 했던 곳이 얼마나 달아나서 몸을 맡기기에 부실한 곳이었는지 짐작할 수 있다. 더 심각한 문제는 대개 이런 현실로부터 달아날 수 없다는 것이다. 허물을 벗듯 그 상황을 벗어던질 수 있는 세상이 사실은 답이다.

시의 마지막 자리에서 시인은 “리을이 없는 세상은/허무합니다”라고 말한다. 왜 아니 그렇겠는가. 리을은 시인이 속박처럼 뒤집어쓰고 살아야 하는 허물을 벗어던질 수 있는 세상에 대한 희망인데.

시를 다 읽고 난 나는 이 시를 내 입장에서 달리 이용할 수 있다는 것을 알았다. 시인은 무릎을 꿇고 리을자를 그리며 걸레질을 했지만 그 자세는 너무 힘들다. 나는 우리 집의 가전 제품을 활용하기로 했다. 전기로 움직이는 물걸레 청소기가 그것이다. 둥근 걸레 두 개가 빙글빙글 돌아가며 바닥을 닦아준다. 바닥을 닦을 때마다 방안에 이응이 가득해진다. 나에겐 이응이 필요하다. 오래 전부터 다리를 절고 있는 사랑 때문이다. 사랑은 어느 때부터인가 이응을 잃어버리고 다리를 절기 시작했다. 그때부터 사랑은 없고 내겐 사라밖에 남지 않았다. 그때부터 사랑해라고 속삭이면 사라해가 되었다. 이제부터 내가 물걸레 청소기를 밀며 바닥을 닦을 때면 잃어버린 이응을 무수히 갖게 될 것이다. 어느 날 집을 들어온 그녀가 깨끗하게 닦인 바닥에서 무수한 이응을 보고 그 중 하나를 집어 들지도 모른다. 그리고 그녀의 마음 속에서 사랑을 꺼내 집어든 이응을 잃어버린 이응의 자리에 채우면 그 순간 뜨거운 사랑이 다시 시작될지도 모른다. 그렇게 때로 걸레질이 잃어버린 사랑을 다시 가져다 줄 수도 있다.

(2019년 7월 14일)

(인용한 시는『포지션』, 2019, 여름호에 실려 있다)

(같은 시를 두 번 읽었다. 마치 똑같은 음악을 변주라도 하듯)

(나는 시를 오독했다. ㄹ은 무릎을 꿇고 걸레질을 하는 사람의 자세를 가리키는 것이나 나는 그것을 동작으로 오해했다. 말하자면 걸레질을 ㄹ자 모양으로 했다고 읽은 것이다. 내가 착각을 한 것은 요즘 무릎 꿇고 걸레질을 하는 경우가 거의 없기 때문인 탓이 크다. ㄹ을 자세대신 동작으로 읽으면 걸레질은 매우 능동적 행위로 바뀐다. 오독을 그대로 두기로 한다.)