시인 황인찬은 그의 시 「멍하면 멍」에서 이렇게 말한다.

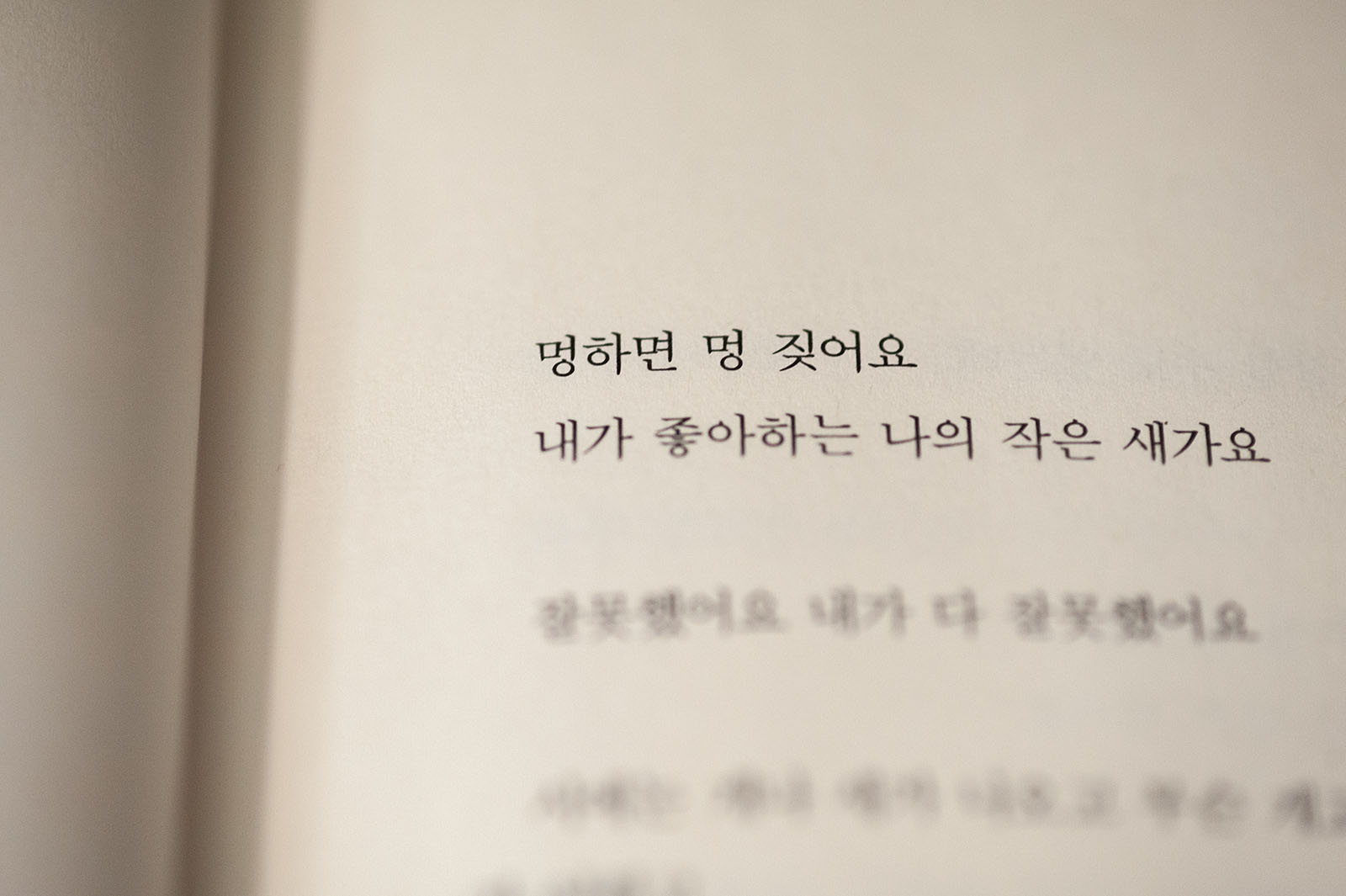

멍하면 멍 짖어요

내가 좋아하는 나의 작은 새가요

—「멍하면 멍」 부분

멍하고 짖었으니 개일 것이다. 그런데 시인은 새라고 말한다. 읽는 사람은 당황할 수밖에 없다.

한때 개를 기른 적이 있었다. 그러나 한번도 그 개를 개라고 부른 적은 없었다. 우리는 그 개를 대니라고 불렀다. 딸이 영화 <해리포터>에 등장하는 주인공을 좋아한 탓에 졸지에 그 개는 대니가 되었다. 그 때문에 그 개는 우리 집 개가 아니라 우리 집의 대니였다. 대니는 짖을 때마다 영화 속 대사를 모두 멍소리로 짖었다. 멍하고 짖긴 했지만 그것은 개라기 보다는 대니였다. 그러니 멍하고 짖는 것이 개이긴 하지만 그 개가 “나의 작은 새”가 되는 것이 무리는 아니다.

그래도 우리는 당황한다. 우리의 당황을 짐작했는지 황인찬은 “잘못했어요 내가 다 잘못했어요”라고 말하며 우리들의 당황을 다독이려 한다. 다독임이 그 한마디로 끝나질 않는다. 그는 또다른 말을 덧붙이고 있다.

시에는 개나 새가 나오고 무슨 개고 무슨 새인지는 알기가 어렵고

그건 누구 잘못인지 모르지만 다 잘못했어요

—「멍하면 멍」 부분

시인은 우리에게 잘하는 사람이 아니라 사실은 ‘잘못’하는 사람이다. 심각한 것은 “잘할 수도 있지만 잘못하기로 했어요”라며 시인이 그 잘못에 대해 굳건한 의지를 갖고 있다는 것이다. 그러니 그 잘못을 고치게 되리라는 기대를 갖는다고 해도 그 기대가 충족되기는 어렵다.

문제는 시인을 시인답게 해주는 것이 우리에게 잘해주는 태도가 아니라 우리에게 ‘잘못’하는 태도에서 나올 수도 있다는 사실이다. ‘멍’은 어떻게 보면 개소리이겠지만 어찌보면 ‘작은 새’가 우는 소리일 수도 있기 때문이다. 평생 멍소리에서 개소리만 듣던 우리가 개소리에서 작은 새의 울음 소리를 들을 수 있는 놀라움은 그런 잘못에서만 경험이 가능하다. 시인은 “자꾸 멍하면 좋아요 아주 좋아요”라고 말한다. 그래서 나도 한번 해본다. ‘멍.’ 그렇게 짖으며 나는 시인의 잘못을 항상 용납하기로 결심한다. 언젠가 멍하고 짖으면 작은 새의 울음 소리를 듣게 될 줄도 모른다는 기대가 그 결심을 하게 된 계기이다. 나는 시인이 멍하면 나도 멍하면서 작은 새의 울음소리를 꿈꿔볼 생각이다.

(2015년 10월 8일)

(인용한 시는 황인찬 시집, 『희지의 세계』, 민음사, 2015에 실려있다.)