시인 박은정은 그의 시 「에스키스」를 이렇게 시작한다.

네 얼굴이 빛난다

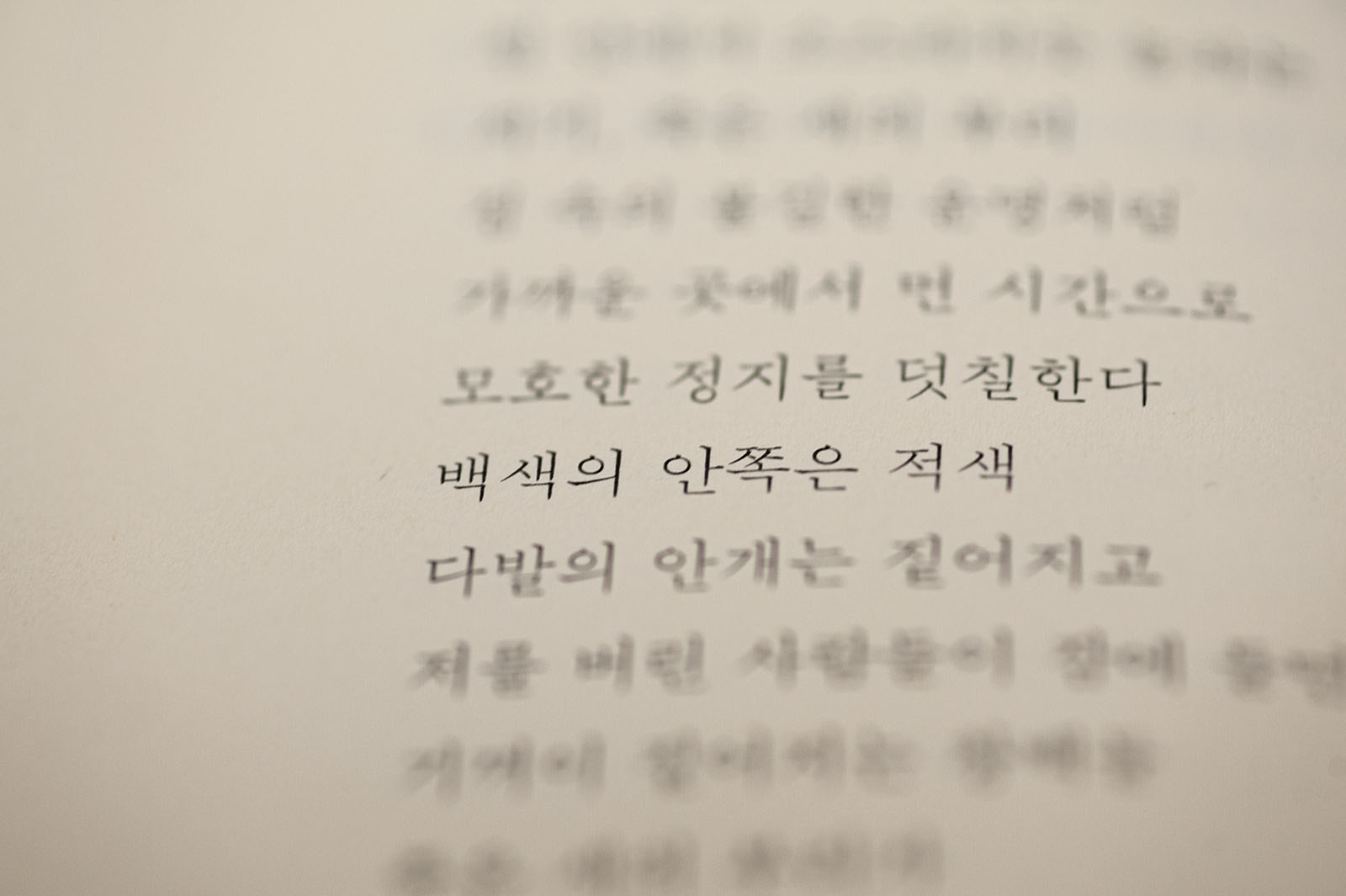

—박은정, 「에스키스」 부분

나는 에스키스가 무엇인지 모른다. 에스키스가 무엇인지 모르니 시 속에서 빛나고 있는 “네 얼굴”이 내겐 보이질 않는다. 나는 에스키스를 알면 혹시 그 얼굴이 보일까 싶어 에스키스가 무엇인지 찾아본다. 그리하여 에스키스가 스케치와 비슷한 밑그림이란 것을 알게 된다. 그러나 스케치와는 다르다. 스케치가 실제의 대상을 보면서 빠르게 그려보는 밑그림이라면, 에스키스는 머리 속에서 구상 중인 것을 빠르게 그려보는 밑그림이다. 그러니 에스키스의 대상은 눈앞에 없다. 에스키스가 무엇인지 알고 나자 그 에스키스란 말이 시를 비추기 시작한다.

이제 “네 얼굴이 빛난다”의 “네 얼굴”은 두 가지 중 하나가 된다. 바로 뒤에 나오는 구절 “백지 위 모래바람을 맞으며”라는 구절과 연결하면 백지 위에 빠르게 그려놓은 누군가의 그림이 된다. 하지만 아닐 수도 있다. 시인이 “기형의 아이가 하나의 세계를 그린다”고 말하며 이 그림을 그리는 이가 누구인지를 밝혀놓고 있기 때문이다. 따라서 “네 얼굴”은 그림을 그리고 있는 기형의 아이일 수도 있다. 그 아이는 지금 모래바람을 맞으며 백지 위에 그림을 그리고 있을 수 있고, 그림을 그리고 있는 아이의 얼굴이 빛나고 있을 수 있다. 나는 후자쪽으로 기울었다.

아이에 대해선 시 속에 또다른 정보가 있다. 아이가 버려진 아이란 것이다. “저를 버린 사람들이 잠에 들면”이라는 구절에서 그렇게 유추했다. 이렇게 유추한 정보는 “대체로 너는 기억이 없고/단호한 표정이 없다”는 구절에 대한 설명으로 삼을 수 있다. 버려지면서 부모에 대한 기억이나 그와 함께한 기억이 없고, 또 확실하게 알 수 있는 사실들이 많이 없을 수 있기 때문이다.

에스키스는 그 아이가 그리는 그림이다. 그의 삶이란 구체적 대상을 앞에 두고 그리는 그림이 아니라 이전까지 한번도 본적이 없었던 것을 상상으로 구현해가며 이룩해야 하는 일이 될 것이란 얘기일까.

시인은 그의 그림에 대해 “백색의 안쪽은 적색”이라고 했다. 나는 그것을 그의 그림 속에 붉게 칠해진 부분이 있었나 보다고 생각했다. 스케치는 색을 칠하는 경우는 거의 보질 못했는데 에스키스는 색을 칠하기도 하는가보다. 그것은 어찌보면 ‘덧칠’이지만 아이에게선 의미가 다를 수 있다. 아이에겐 백지에 덧입히는 색이 안쪽의 색일 수 있다. 왜냐하면 그의 그림은 있는 대상을 그리는 것이 아니라 있지도 않은 대상을 그려내는 에스키스이기 때문이다. 에스키스에 색을 입히면 그것은 그의 내면에서 그가 보고 있는 어떤 색이 된다. 다시 말하여 그것은 바깥의 것을 옮겨놓은 그림이 아니라 안의 것을 불러낸 그림이다. 어떤 색을 칠하든 안쪽의 색이 될 수밖에 없다.

그림은 아마도 “죽은 새”의 그림이 아니었을까 싶다. “죽은 새의 부리가/울음이라는 작은 묘혈을 판다”는 구절에서 그렇게 생각했다. 그 구절로 보면 그림이 아이에게 즐거움이나 기쁨을 가져다준 것은 아닌 듯하다. 말하자면 아이에게 그림은 그리면서도 울음이 된다. 그러나 시의 마지막 구절들은 그것을 뒤집고 있다. “구름의 평화가 시작된다/맵고 거대한 심장이/부풀어오른다”고 되어 있기 때문이다. 슬픔이 되는 그림인데도 그 그림이 아이에게는 “구름의 평화”를 가져다 주는 시작이기도 하다. 그런데 그 구름은 곧 아이이다. 왜냐하면 “맵고 거대한 심장이/부풀어오른다”는 것으로 보아 앞의 구름이 곧 부풀어오른 아이의 심장이란 말이 되기 때문이다. 버려진 기형의 아이가 그리는 그림과 그 그림에서 보여지는 죽은 새는 충분히 슬플 수 있다. 그러나 나는 문득 아이가 매운 인생을 살아가야 하는 운명이지만 한편으로 스스로를 구름으로 부풀려 평화를 만들어낼 것이란 생각이 들었고, 시인이 아이에게서 본 것 또한 그것이 아니었을까 싶었다.

(2016년 1월 24일)

(인용한 시는 박은정 시집 『아무도 모르게 어른이 되어』, 문학동네, 2015에 실려있다)