시인 권혁웅의 시집 『애인은 토막 난 순대처럼 운다』를 처음 접했을 때, 시집의 제목에 대하여 내가 보인 반응은 순대가 도대체 어떻게 울어였다. 시집을 구입하고 시집의 제1부 세 번째에 등장한 바로 그 시, 「애인은 토막 난 순대처럼 운다」를 읽고 났을 때 나는 드디어 그 제목이 뜻하는 것이 무엇인지를 알 수 있었다. 시인은 이렇게 말하고 있다.

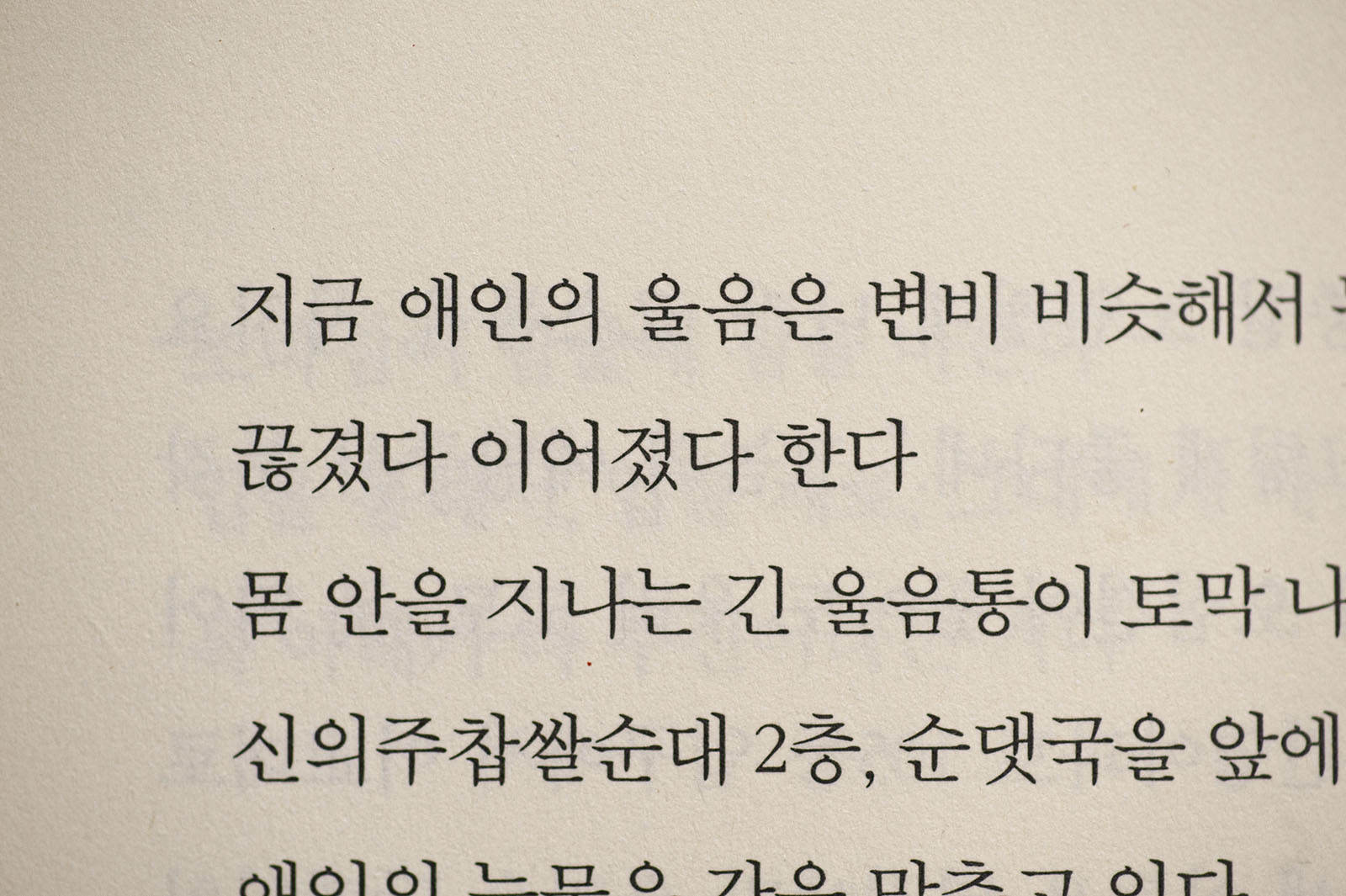

지금 애인의 울음은 변비 비슷해서 두시간째

끊겼다 이어졌다 한다

몸 안을 지나는 긴 울음통이 토막 나 있다

—권혁웅, 「애인은 토막 난 순대처럼 운다」 부분

이것으로 나는 토막 난 순대처럼 우는 것이 울다 말다 하면서 우는 것이란 것을 알게 되었다. 아울러 눈물 방울이 어지간히도 굵었나 싶기도 했다. 순대 굵기로 애인이 흘린 눈물 방울의 크기를 어림해 보았기 때문이다. 우리는 흔히 굵은 눈물을 뚝뚝 흘릴 때면 닭똥같은 눈물을 흘린다고 하지만 나는 그럴 때마다 너, 닭똥을 보기나 했어 하고 물어보고 싶을 때가 많았다. 우리는 보지도 못했으면서 걸핏하면 닭똥을 울음에 엮어 넣는다. 닭똥은 눈물을 말하기엔 우리 곁에서 너무 멀리 있다.

가깝기로 치면 차라리 순대가 우리와 더 가깝다. 시인은 먼 닭똥보다 가까운 순대를 울음과 엮었다. 그것만이 아니다. 그는 “순대국을 앞에 두고/애인의 눈물은 간을 맞추고 있다”고 했다. 어지간히도 펑펑 울었나 보다. 간을 맞출 정도면 그렇지 않겠나. 울음이 또 순대국과 가까이 엮였다.

그런데 울음을 우리의 곁으로 가까이 가져온 것은 좋았는데 울음을 우리의 생활 가까이로 가져왔더니 애인은 울고 있는데 나는 시를 읽으면서 자꾸 킥킥 웃게 된다. 시인은 애인의 울음을 시 속으로 가져와 그 울음을 내게 전했지만 그 과정에서 슬픔이 해체되어 버렸다. 왜 권혁웅은 슬픔을 전하지 않고 슬픔을 해체해서 전한 것일까.

그건 시집을 모두 읽어봐야 알 수 있겠지만 슬픔을 그냥 전하기엔 너무 슬픔의 중압감, 넓게 봐서 현실의 중압감이 심했던 것은 아니었을까 하고 짐작하고 있다. 그런 점에서 권혁웅에게 시란 슬픈 현실을 전하면서도 슬픔을 해체하여 웃음으로 슬픔을 중화시키는 것일지도 모르겠다.

(인용한 시는 권혁웅 시집, 『애인은 토막 난 순대처럼 운다』 , 창비, 2013에 실려있다)