그것이 있는지 알 수는 없지만 죽은 자의 의식이 있다고 해도 그것을 들여다보기는 어렵다. 있어도 죽은 자는 더 이상 그 의식을 전할 수가 없기 때문이다. 말도 못하고 글도 못쓰는데 어떻게 전하겠는가. 하지만 시인은 죽은 자의 의식 속으로도 얼마든지 잠입할 수 있다. 시인에게 무엇인들 불가능하겠는가. 시인은 나무 속으로 잠입하여 나무가 되고, 모자 속으로 잠입하여 모자가 되기도 한다. 그리하여 우리들은 의식없는 것들의 의식마저도 접할 수 있게 된다. 그렇게 하여 시인 유계영은 그의 시 「절반 정도 동물인 것, 절반 정도 사물인 것」에서 우리에게 죽은 자의 의식을 보여준다. 제목이 시사하듯이 갓 죽었을 때의 우리는 절반 정도는 동물이고, 절반 정도는 사물이다. 왜 그런 일이 발생하는 것일까.

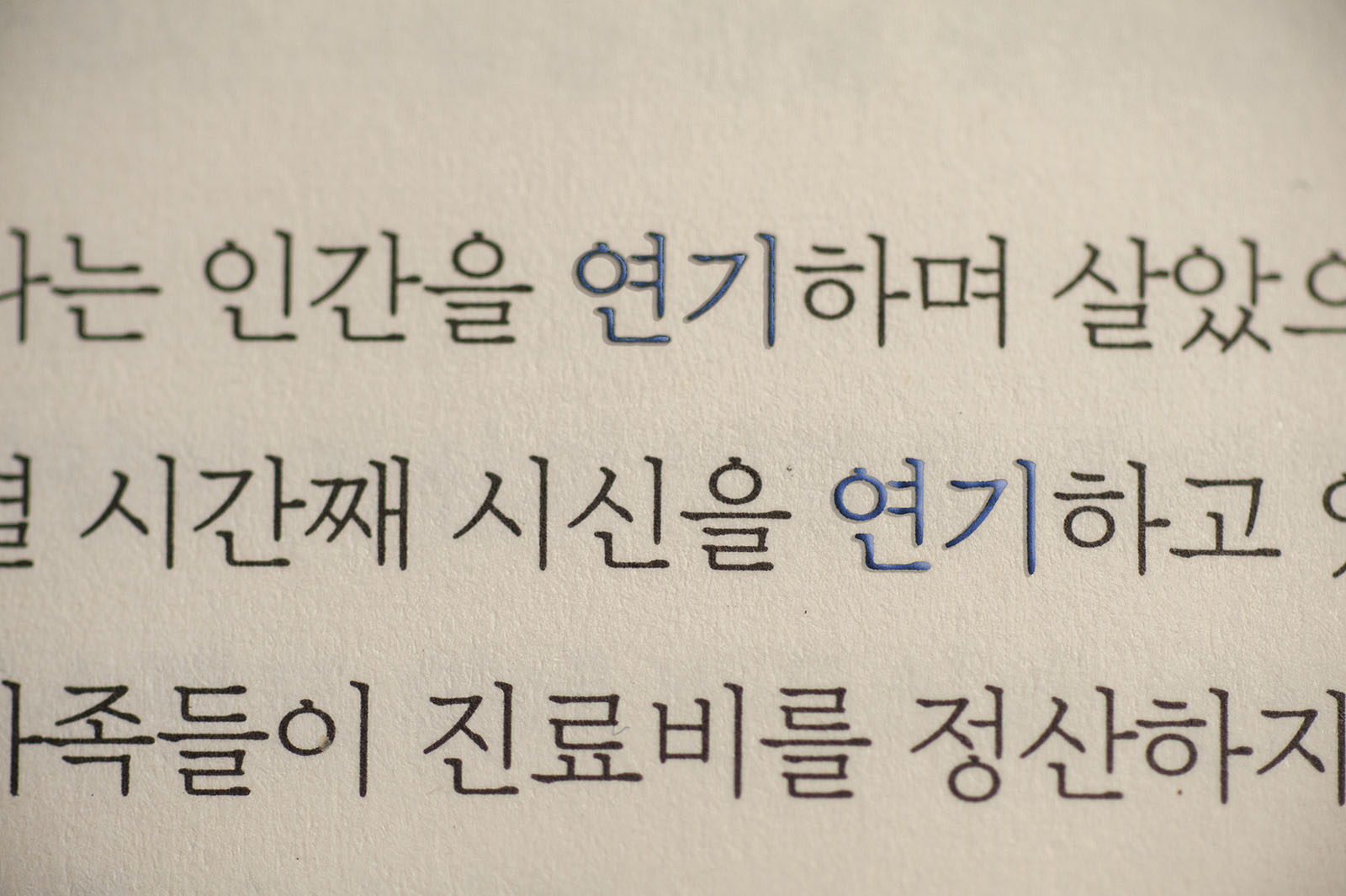

나는 인간을 연기하며 살았으나

열 시간째 시신을 연기하고 있다

가족들이 진료비를 정산하지 않은 까닭에

—유계영, 「절반 정도 동물인 것, 절반 정도 사물인 것」 부분

유계영에 의하면 우리는 살아있을 때는 인간이고, 죽으면 시신이 되는 것이 아니라 살아있을 때는 인간을, 죽고 나면 시신을 연기하는 것 뿐이다. 우리의 연기 인생은 죽는다고 끝이 나는 것이 아니다. 사람들은 대개 죽으면 모두 끝이라고 말하지만 천만의 말씀이다. 요즘은 대부분 병원에서 생을 마감하게 되는데 진료비를 정산하지 않으면 생도 마감이 되질 않는다. 그만큼 돈이 무서운 세상이 되었다. 삶도 정산이전에는 정리가 되질 않는다.

아마도 죽은 사람이 눈을 뜨고 죽었는가 보다. 시인이 이렇게 말하고 있기 때문이다.

깜빡하고 눈을 감지 못했으므로

절반 정도의 인간이 남아

나의 완벽한 메소드를 뒷받침해주었다

—유계영, 「절반 정도 동물인 것, 절반 정도 사물인 것」 부분

죽을 때는 눈을 감고 죽어야 한다. 그렇지 않으면 절반 정도의 인간이 남게 된다. 하지만 남은 인간이 인간을 증명하진 못한다. 남은 절반의 인간은 시신 자체가 되는 메소드 연기에 이용될 뿐이다. 메소드 연기란 대상 자체가 되는 연기를 말한다. 시신인척 하는 것이 아니라 시신 자체가 되는 것이 메소드 연기이다.

눈을 뜨고 죽으면 어떻게 될까. 죽은 다음에는 시선을 세상 것에 맞출 수가 없다. 때문에 눈은 가만히 있고 다만 “장면들이 먼저 다가”오고 또 “장면들이 주춤주춤 물러”서게 된다. 죽으면 눈동자를 움직일 수 없기 때문에 그리될 수밖에 없다.

시를 읽으며 결심하게 되었다. 죽고 난 뒤 시신 연기에 오랫동안 시달리는 법이 없도록 과도한 진료비가 나오지 않게 세상을 떠야겠구나가 그 하나였고, 세상의 풍경이 죽은 뒤에 눈동자를 왔다갔다 하며 어정거리면 눈알을 돌릴 수도 없어 아주 난감할 듯하니 반드시 눈감고 죽어야 겠구나가 그 둘이었다.

(2021년 10월 7일)

(인용한 시는 유계영 시집 『지금부터는 나의 입장』, 아침달, 2021에 실려있다)