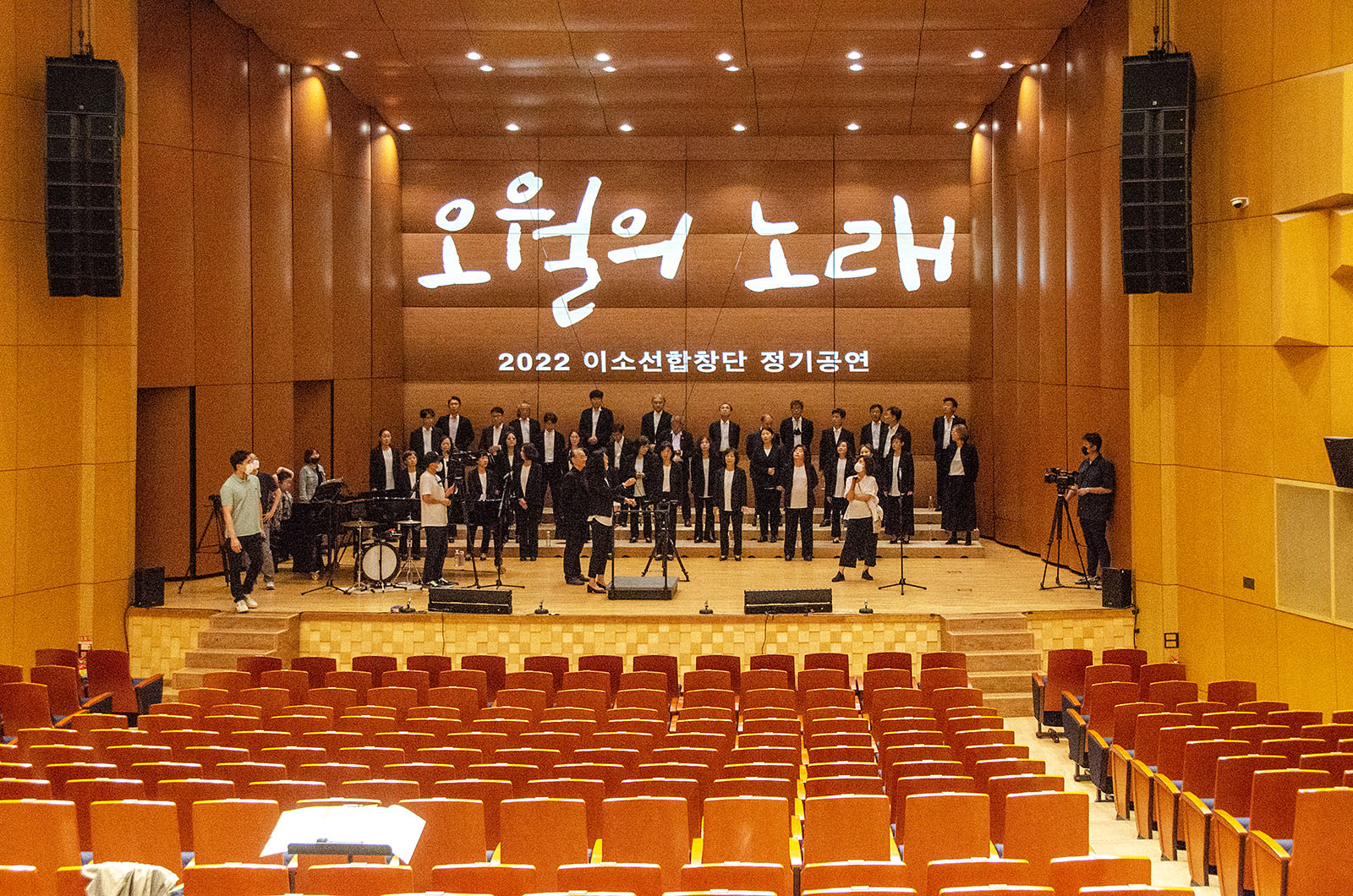

2022년 5월 21일 이소선합창단 정기공연 오월의 노래

서울 광진구 나루아트센터 대공연장

이소선합창단과 오랫동안 인연을 맺어오고 있다. 노래를 부르는 것은 아니다. 합창단이 노래를 하면 나는 사진으로 기록하고 있다. 하지만 노래가 글이 될 때도 많다. 생각을 많이 하게 되는 합창단이어서 노래를 듣다 메모를 해둘 때가 자주 생기곤 한다.

올해는 정기공연을 했다. 2022년 5월 21일 토요일에 있었다. 사람들은 공연을 봤지만 나는 그 공연을 하기 위한 연습 과정도 함께 보았다. 연습 때 지휘자 임정현이 여러가지 얘기를 했지만 가장 기억에 남는 것은 노래에 영혼이 없다는 지적을 할 때였다. 그는 빨리 집나간 영혼을 찾아서 노래로 데려오라고 했다. 그 얘기를 들을 때마다 나는 의아했다. 단원들이 노래에 실은 영혼이 왜 지휘자에게 안가고 모두 내게로 몰려오는 것일까하는 의문 때문이었다. 나는 걸핏하면 가슴이 뭉클해지는 순간을 겪곤 했다.

한편으로 나는 시가 과연 텍스트로 완성되는 것일까를 회의하게 되었다. 나는 생각했다. 모든 시는 노래가 되었을 때 비로소 완성되는 것이 아닐까 하고. 가령 이번 정기공연에서 부른 <춥고 배고프다는 말>은 원래부터 노래가 아니었다. 그것은 처음에는 노랫말 공모전에서 당선된 시였다. 그 시가 작곡을 거치고 부단한 연습을 통해 이소선합창단이 부르는 노래가 되면서 영혼을 갖게 되었다. 그 때문에 노래에 이르렀을 때, 나는 비로소 시가 완성이 되었다는 느낌을 받았다.

임정현의 얘기를 그대로 받아들이면 노래란 시에 음의 형식으로 영혼을 더하는 일이다. 그것이 쉽지가 않다. 노래를 잘 부르지 않으면 영혼이 얹혀지지 못하고 소음이 덧붙여질 뿐이다. 노래만 잘 불러도 안된다. 마음까지 얹어야 한다. 봄이 왔는데도 여전히 추운 비닐 하우스에서 생활하며 이국 땅에서 힘겹게 일하고 있는 이주 노동자의 삶이 영혼이 실린 노래가 되면 노래를 들을 때의 우리는 봄과 추위의 사이에 서서 그 둘을 고스란히 경험하게 된다. 텍스트로서의 노랫말을 경험할 때와는 또다른 경험이다. 귀를 파고든 소리가 몸으로 퍼져 나가면서 그 상반된 두 감각, 바로 봄과 추위를 동시에 우리에게 전하기 때문이다. 노래의 신비이기도 하다.

아마 이번 공연에서 많은 분들이 어떤 따뜻함을 느꼈다면 그것은 이땅의 노동자들과 함께하고 연대하려는 마음이 그 노랫속에 있었기 때문일 것이다. 그 마음은 합창단이 노래를 부를 때 노래에 실려 사람들의 마음 속으로 들어간다. 그 마음은 곧 영혼이기도 하다. 영혼만이 그렇게 사람들의 마음 속으로 건너갈 수 있다. 이소선합창단과 함께 하면서 부단히 느끼게 된다. 노래를 부른다는 것은 영혼을 건네는 것이며 노래를 듣는다는 것은 영혼을 건네받는 일이다. 다행스러운 것은 그 영혼이 노래를 잘 모르는 사람에게 더 잘 건너온다는 것이다. 특히 지휘자에게는 잘 안가고 내게는 아주 잘 건너오곤 한다. 노래의 영혼들도 안다. 지휘자가 아주 까다로워서 어지간해선 마음에 들지 못한다는 것을. 나는 가끔 내가 영혼의 도피처가 되어야 하지 않겠나 생각하고 있다. 그러나 잠깐 나를 도피처로 삼은 영혼들도 항상 지휘자에게 시선을 두고 있음을 나도 느끼고 있다. 그리고 영혼들이 가려고 하는 곳은 궁극적으로는 지휘자의 뒤이다. 지휘자의 뒤에는 이번 공연을 보러온 관객들이 있었다. 합창단의 단원과 관객들은 무대와 객석으로 나뉘어져 있었지만 무대를 내려온 영혼들로 둘은 뒤섞였다. 노래란 노래하고 듣는 것이 아니라 그렇게 영혼으로 하나되는 경험이었다. 이소선합창단이 안겨준 경험이었다.