•영화 <존 오브 인터레스트> 보았다. 옛날 같았으면 내 마음은 히틀러 정권이라는 악에 대한 증오와 유대인이라는 희생자에 대한 한없는 연민으로 나뉘어 졌을 것이다. 그러나 이제는 마음이 복잡하다. 가자 지구에 대한 이스라엘의 폭격과 학살이 떠올랐기 때문이다. 영화의 개정 증보판이 허락된다면 감독이 영화의 끝에 가자지구에 대한 폭격음을 배경으로 즐겁게 식사를 하는 네타냐후의 집구석을 집어 넣고는 네타냐후의 얼굴을 영화속 아우슈비츠 소장의 얼굴로 서서히 뒤바꾸지 않았을까 싶었다.

•영화를 보며 가장 먼저 떠오른 것은 시인 이산하의 시집 『악의 평범성』이었다. 악은 악마의 얼굴을 하고 나타나기 보다 우리 이웃의 아주 평범한 얼굴을 하고 바로 우리 곁에 있다. 집에 와서 시집 속의 시를 읽어 보았다. 같은 제목으로 세 편의 시가 있다. 마지막 시가 눈에 들어온다.

몇 년 전 경주와 포항에서 지진이 일어났다.

그때 포항의 한 마트에서 정규직은 모두 퇴근하고

비정규직 직원들만 남아 헝클어진 매장을 수습했다.

밤늦게까지 여진의 공포 속에 떨었다.

대부분 아르바이트 학생들과 아기 엄마들이었다.

목숨도 정규직과 비정규직으로 차별받는 세상이다.

—이산하, 「악의 평범성 3」, 부분(이산하 시집, 『악의 평범성』, 창비, 2021)

영화는 오래 전 독일에서 목숨이 독일인이냐 유대인이냐에 따라 생사를 달리했다고 알려준다. 인종간의 차별이 불러온 범죄였다. 그런 차별이 이제는 정규직과 비정규직의 이름으로 일상이 되었다. 싸워서 없애야할 차별을 우리는 이제 일상으로 받아들이고 있다. 악은 평범하게 내 안에 들어와 일상이 되어 버렸다.

•영화는 내내 화면이 명도를 잃은 듯 보였다. 보이는데 마치 빛을 한 겹 정도 제거한 느낌이랄까. 무엇인가 교묘하게 은폐되어 보이지만 빛이 빛을 잃었던 시대라고 말하고 있는 듯한 느낌이었다. 나는 선명하고 뚜렷한 세상에 산다. 하지만 영화는 다 보이는 것 같은 그 세상이 그렇지 않다고 말한다. 뭔가 보이면서도 흐릿해 보이는 느낌인 화면의 선명도가 내게 그렇게 주장하고 있었다.

•적외선 카메라로 찍은 화면이 두 차례 정도 있었다. 작은 저항을 보여주는 부분이다. 맨눈에는 보이지 않고 적외선 카메라로 봐야 알 수 있는 저항이었다. 그 저항이 영화에선 희망이다. 노래 없는 피아노 연주가 있었다. 그러나 영화는 그 피아노 연주가 어떤 노래임을 연주와 함께 적어서 전하는 가사로 알려준다. 노래는 없었지만 피아노는 피아노의 음만으로 노래를 부른다. 저항의 노래이다. 그 또한 아직 인간이 저항의 끈을 놓지 않았다는 희망이다. 다행스러운 것은 내 경험에 의하면 적외선 카메라를 들이대야 보이는 그런 저항이 노동자들을 중심으로 우리의 세상에 있다. 또 피아노와 함께 사람들이 모여 목소리를 모으고 합창의 형식으로 부르는 저항의 노래도 있다. 영화는 그런 면에서 절망스럽지만은 않다. 악이 평범한 우리의 일상이 되어버린 우리의 세상도 절망스럽지만은 않다. 나는 가끔 그 희망의 현장에 서는 행운을 누리며 살고 있다.

•영화를 다 보고 난 뒤에 딸이 말했다. “요즘은 그냥 평범하게 사는 것이 죄일 지도 모르는 세상이야.” 애가 잘 컸네 싶었다.

•인간은 진화의 방향을 거스를 때가 많다. 진화는 생존에 바쳐지고 생존에선 강한 자가 살아남는 것이 당연해 지지만 인간은 그런 생존을 동물이란 이름으로 선을 그어 인간 세상과 구별하려 한다. 때문에 인간은 생존을 위해 사는 것이 아니라 인간의 이름으로 죽음을 선택할 때가 종종 있다. 죽음이 인간의 독특한 진화가 되어 궁극에는 그 죽음이 죽임을 이길 때 인간의 진화가 완성되는 것 아닐까 싶다.

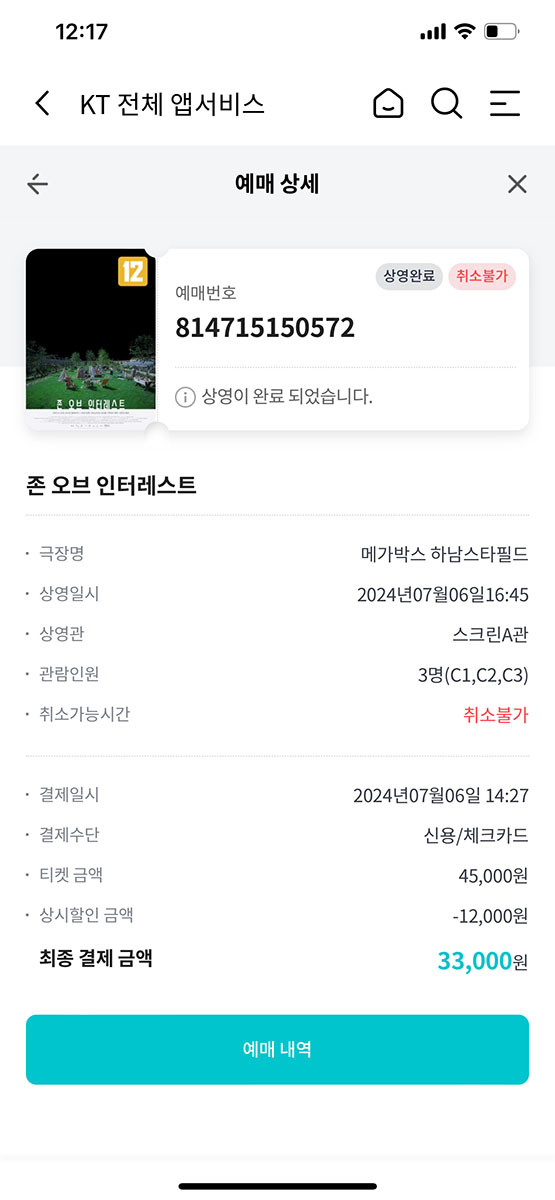

•하남 스타필드의 메가박스에서 봤다. 영화 상영 시간을 기다리는 동안 매표소의 화면에서 박정희 다큐의 예고편을 연신 틀어준다. “경제대국을 꿈꾼 대통령”이라고 나온다. 무슨, 개소리인가 싶다. “종신 군사독재를 꿈꾼 민주주의의 파괴자” 아니었는가. 아이러니하다. 차별을 고발하는 영화가 나오는 시대에 지역 차별로 대통령이 되어 민주 인사를 죽이며 정권 연장을 획책했던 독재자를 추앙하는 영화도 같이 나온다. 도대체가 알 수 없는 세상이다.

•영화의 마지막 쯤, 아우슈비츠 수용소의 소장인 루돌프 회스가 구토를 한다. 그가 인류 역사에 오물을 뿌리고 갔다는 의미로 읽혔다. 그 다음 장면은 현대이다. 현대는 이제 박물관이 된 아우슈비츠 수용소를 청소하며 문열 준비를 하는 장면이다. 박물관은 과거에 대한 기억이다. 과거를 기억한다는 것은 인권의 범죄자들이 뿌린 역사의 오물을 치우고 앞으로 그런 일이 없도록 하겠다는 다짐 같은 것이다. 영화는 그 다짐으로 맺어졌다. 그 다짐을 이스라엘이 가장 아프게 기억해야 현실이 오늘이 되었다.