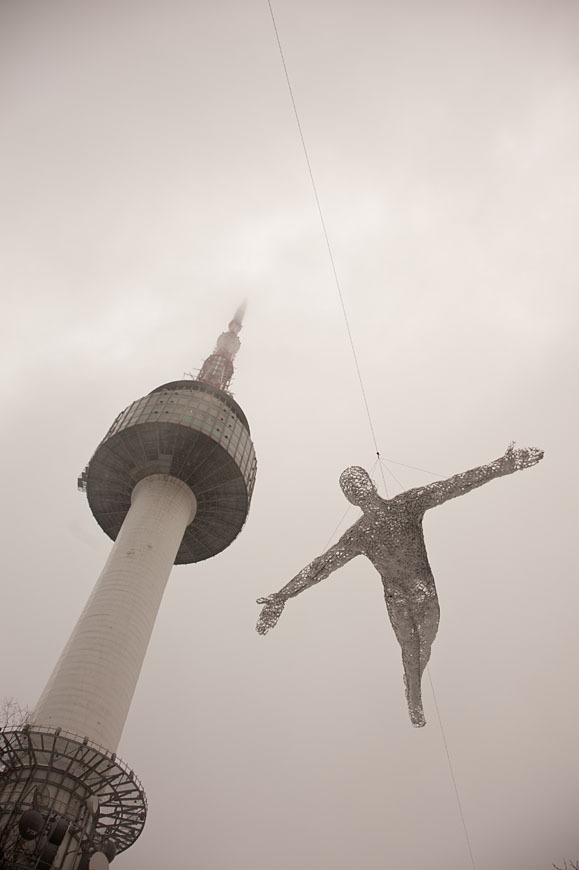

난, 날고 있어.

가끔 잔인한 일이지만

사실을 일러주어야 할 때가 있어.

넌 날고 있는게 아니야.

넌 매달려 있는 거야.

무슨 얘기야, 난 날고 있어.

그것도 두 팔을 활짝 펴고 날고 있어.

넌 날고 있는게 아니래두.

넌 공중에 걸쳐놓은 가는 줄에 매달려 있는 거야.

내가 날고 있다는데

왜 넌 내 말을 믿질 못해.

내가 줄에 매달려 있는 거라면

새들은 날개에 매달려 있는 거고,

너는 걸어다니는 게 아니라

네 다리에 질질 끌려다니고 있는 거야.

날개가 새를 들어올리고

다리는 너를 싣고 다니지만

넌 한번도 새가 날개에 매달려있고,

네가 다리에 묶여 있다고 말한 적이 없었어.

내 등뒤의 가는 줄은 사실은 나의 날개야.

자꾸 네 눈을 그 줄에 묶어두지마.

네 눈이 그 줄에 묶이면

넌 영원히 내게서

하늘을 날고 있는

날개의 꿈을 볼 수 없을 거야.

할 말이 없다.

내가 말을 다 해 버려서 그래.

누군가 말을 너무 많이 하면

그 다음 사람은 할 말이 없어져.

말이란 게 사실 혼자의 말 같아도

둘이 얘기를 나눌 때는 둘의 것이거든.

그 둘의 말은 말을 어떻게 주고 받느냐에 따라

말의 양이 적어질 때도 있고 많아질 때도 있어.

네가 내 말을 받았을 때

매달려 있다는 얘기로 네 얘기를 시작하지 않았다면

우리의 얘기는 어떻게 달라졌을지도 몰라.

다음에 기회되면 얘기를 다시 시작해 보자.

그때도 난, 난, 날고 있어로 얘기를 시작할 거야.

2 thoughts on “‘난다’는 것에 대하여”

날개가 새를 들어올리고

다리는 너를 싣고 다닌다.

발상이 참 재미있고 깊습니다.

조 날 눈이 내려서 사실은 저 사람 몸 속에 눈이 들어차 있었어요. 조 날은 정말 속살 깊숙이까지 시원했을 거예요.