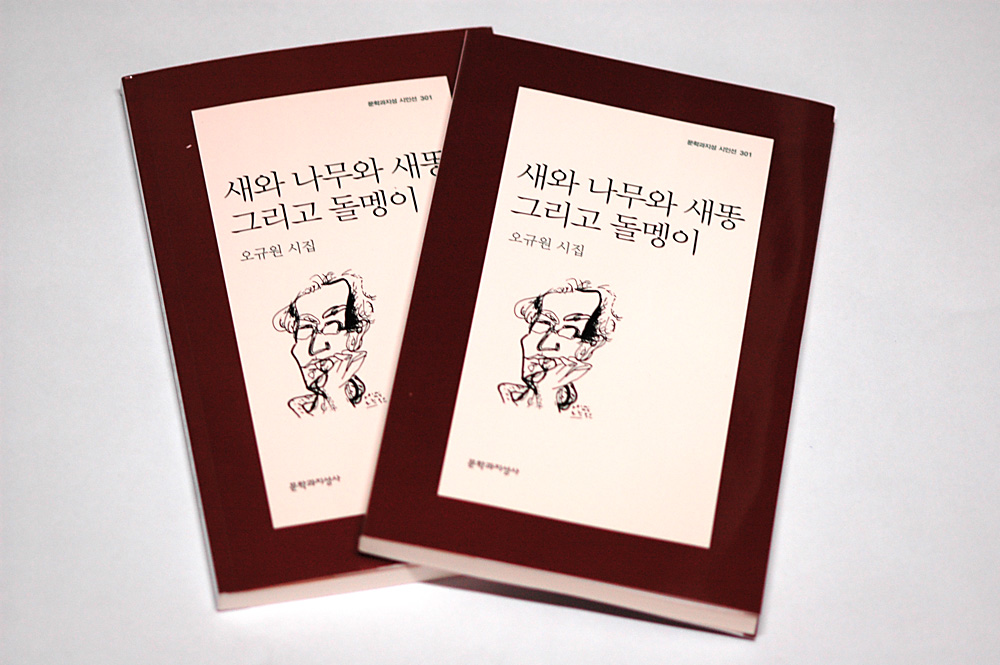

같은 시집이 두 권 생겼다.

새로운 시집이 나왔다는 소식을 듣고

인터넷으로 냉큼 챙겨둔 오규원 시집 <새와 나무와 새똥 그리고 돌멩이>이다.

오늘 우편함에 똑같은 시집이 또다시 배달되어 있었다.

선생님이 직접 보내주신 것이다.

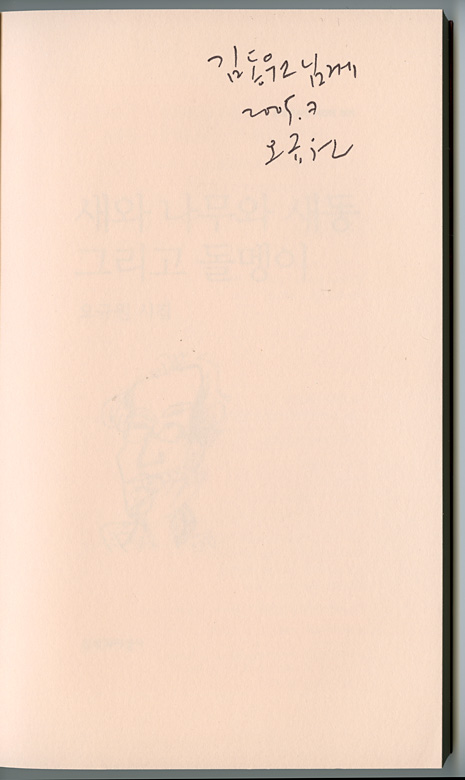

앞날개를 넘기니

선생님의 이름 석자에 더하여

내 이름도 새겨주셨다.

시집 하나로 두번의 기쁨을 누린다.

새로운 시집을 살 때, 그 기쁨이 하나였고,

오늘 선생님으로부터 시집을 직접 받으니

그것이 또다른 기쁨이다.

아내가 미리 산 시집은

자기에게 주면 안되겠냐고 했다.

그러고마고 했다.

딱 한번 선생님을 만난 적이 있다.

그때의 인터뷰는 내가 쓰고 싶었지만

나는 인터뷰의 정리를

그 자리에 함께 했던 박혜경에게 양보했다.

내가 쓰면 나의 들뜬 감정으로 인하여

인터뷰가 윤색될 것이 두려웠기 때문이었다.

하지만 지금도 그때 인터뷰를 끝내고 돌아오며

내 머리 속을 맴돌았던

그 인터뷰의 단상을

정리된 인터뷰의 앞자리에 내세워 밝히지 못한 것이

못내 아쉽다.

그리고 사시는 곳이 양평이란 것을 알고

어느날 문득 떠오른 오규원이란 그 이름의 자장을 따라

무작정 양평의 수종리로 차를 몰아간 적이 있다.

그저 내 손에 들린 것은

서후라는 마을 이름밖에 없었지만

나는 용케도 선생님의 집 문턱까지 갔었다.

그러나 아무런 선약도 없는 무례함이 마음이 걸리고

또 성격상의 쑥스러움으로 인하여

그냥 집앞까지 간 나의 걸음에 만족하고

돌아선 적이 있었다.

건강이 안좋으시다고 들었는데

요즘은 어떠신지 모르겠다.

시집과 함께 온 선생님의 또다른 책 <날이미지와 시>를 들추며

오늘 선생님 생각에 잠겼다.

많은 사람들의 염려가 선생님의 건강에 보탬이 된다면

그 걱정의 맨 뒷자리에라도 내 마음을 놓아두고 싶다.

4 thoughts on “오규원 선생님”

사람을 울리고 웃기는 시인

한번 강화 전등사로 찾아뵈야 하는데…

“한잎의 여자”가 일반적으로 가장 많이 알려져 있죠.

제가 가장 좋아하는 시인입니다.

“한잎의 여자”라는 시로 처음 알게된 시인님인데 다른시들은 아직 읽어보지못했네요. 도서관가면 찾아 읽어봐야겠어요.