영도의 백련사에서 일몰을 보는 것으로 부산에서의 하루 여정을 마감한 나는 그곳에서 미리 봐두었던 버스를 타고 부산역으로 나왔다. 부산역에선 해운대행 버스를 탔지만 그 버스는 해운대를 스쳐가는 버스여서 내리는 곳을 옆사람에게 물어야 했다. 친절한 아저씨가 버스의 안내도를 보고 해운대역에서 가장 가까운 곳을 정확히 짚어내 주었다. 해운대역은 내가 타고가야할 동서울행 심야버스의 터미널이 있는 곳이다.

해운대에 도착한 것은 밤 8시30분 경이었다. 새벽 다섯 시에 바닷 바람을 맞으며 열었던 해운대의 아침이 하늘을 까맣게 뒤덮으며 몰려온 어둠으로 깜깜하게 닫혀 있었다. 아침은 세상을 열고 밤은 세상을 닫는다. 아침 나절 해가 살금살금 기어와 잠시 그 뒤로 몸을 숨기고 있었던 해운대 해수욕장의 동쪽끝 작은 산은 이제 꼭대기까지 산을 뒤덮은 집들의 불빛으로 채워져 있었다. 이번에 부산와서 해안의 지역들을 어지간히 알게 된 것 같다. 북쪽으로 맨위에 송정해수욕장이 있었고, 그 아래가 해운대였다. 나는 해운대와 태종대 사이는 훌쩍 건너뛰고 부산의 바닷가를 돌아본 셈이다. 부산도 해안선이 들쭉날쭉하면서 길게 흐르고 있어 걸어서 다 돌아보려면 며칠은 걸릴 듯하다.

해운대 앞쪽 바다로 유람선 한 척이 지나간다. 해운대 해수욕장의 동쪽에 유람선 선착장이 있다. 유람선은 바다를 유람하며 사람들이 사는 곳을 구경하고, 사람들은 해변을 거닐며 바다를 구경한다. 가끔 바다에 온 우리는 배를 타고 나가 우리가 사는 곳을 구경하고 싶어한다. 특히 부산 해운대의 유람선을 타고 돌아보는 해운대 주변의 야경이 좋다고 들었다. 우리가 사는 곳은 사실은 볼 것이 없다. 그래서 어둠으로 적당히 가리고 불빛만 반짝반짝 빛을 낼 때 우리가 사는 곳이 가장 볼만하다. 우리는 우리가 사는 곳이 어떤 곳인지를 잘 알기에 밤으로 덮고 빛으로 치장한 모습을 우리의 아름다움으로 삼아 위안을 받으려 한다. 그 위안을 싣고 밤바다로 유람선이 떠간다. 한번 타볼까 싶었지만 승선료가 만만치가 않았다.

해변을 거닐다 죽어 있는 새 한 마리를 보았다. 처음에는 자고 있는 것인가 했지만 심하게 꺾여있는 목으로 봐선 자는 것 같지는 않았다. 우리는 죽으면 땅에 묻히면서도 하늘 나라로 간다고들 하는데, 살아서도 하늘 나라를 날던 너는 죽어서 모래밭을 하늘 나라로 삼았구나.

갈매기들이 모래밭에서 휴식을 청하고 있었다. 내가 카메라를 들이대자 슬슬 파도 가까이 몸을 피한다. 밀려오는 파도가 더 위협적으로 보이는데 파도보다는 사람이 더 무서운가 보다. 파도와의 경계까지 가서야 걸음을 멈추었다. 파도가 끊임없이 밀려왔지만 파도에는 거의 신경을 쓰지 않았다.

해운대의 건물들이 밝힌 수많은 불빛 위로 달이 떠 있다. 지상의 불빛이 마치 해운대 바닷가를 점령한듯이 위세를 떨치고 있었지만 어느 것도 내 시선을 가져가지 못했다. 내 시선을 가져간 것은 수도 없이 보아왔던 달이었다. 밝고 화려하다고 시선을 가져갈 수 있는 것이 아니다. 화려함은 빛으로 시선을 현혹할 수는 있어도 그 화려함으로 달처럼 오랫동안 시선을 가져갈 수는 없다.

아마 여름이었다면 늦은 밤시간이라고 해도 많은 사람들이 붐비고 있었을 듯하다. 쌀쌀한 날씨 탓인지 밤의 해운대 해변에 사람은 드물었다. 파도가 하얗게 몸을 일으켜 먼길 잘 가라고 손을 흔들어주었다. 같은 손짓이지만 막 도착했을 때는 어서오라는 마중의 손짓이었고, 갈 때는 작별의 손짓이다.

바다도 사람들이 많이 찾는 철이 있다. 한창 때의 여름이 그 때일 것이다. 나도 그렇게 사람많은 철에 몇 번 바닷가를 찾은 적이 있었다. 바다를 찾았는데 사람만 구경하다 가게 되는 것이 가장 큰 폐단이었다. 수많은 사람들이 파도처럼 떼를 지어 몰려다녔다. 지금은 그런 철이 아니다. 시외 버스 정류장으로 가는 밤길도 한적했다. 여행은 이럴 때 다니는 것이 가장 좋은데 추운 날씨 때문에 오래 머물 수가 없었다.

밀양 순대국밥이란 간판이 붙어있는 집에서 순대 국밥을 한 그릇 먹었다. 손님이 많아 빈자리가 잘 나질 않는 집이었다. 이렇게 붐비는 집에선 네 사람의 자리를 혼자 독차지하고 밥을 먹으면 미안한 생각이 든다. 내가 국밥을 다 비웠을 때쯤 네 명의 사람이 들어왔다. 밥먹고 나와 보니 바로 앞이 해운대 시장이었다. 시장은 파장을 하여 대부분 문을 닫은 상태였지만 시장 골목에도 먹을 곳이 많아 보였다. 너무 늦지 않은 시간에는 구경할 거리가 많을 듯했다.

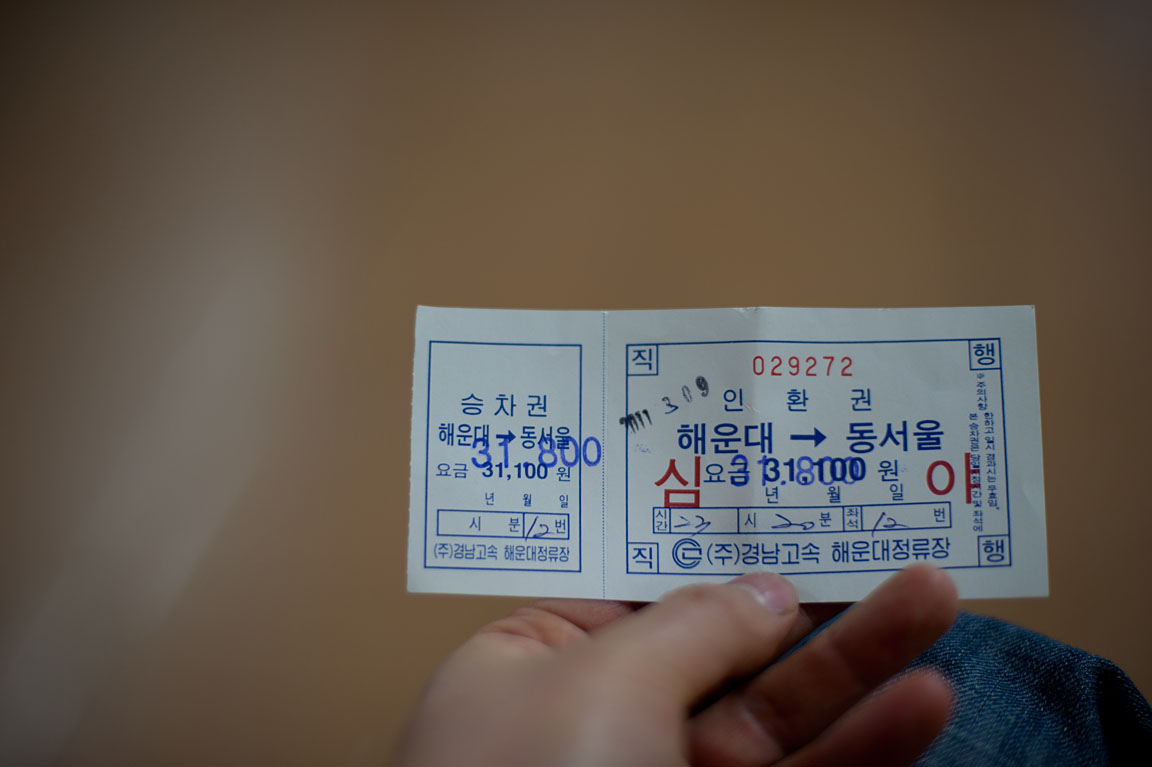

내려올 때는 밤 12시에 출발하는 버스가 막차였으나 올라가는 버스는 11시 20분이 막차라고 했다. 하지만 4월부터는 해운대에서 출발하는 버스도 밤 12시에 출발한단다.

터미널에서 재미난 일이 있었다. 심야버스가 몇 시에 있냐고 묻고 서울에선 4시간 50분이 걸리던데 올라가는 버스도 그럼 그 시간에 가는 거냐고 물었더니 그렇지는 않다고 한다. 그러면서 표끊어 주는 여자분이 말했다. 한국말 참 잘하시네요. 내가 도대체 어디 사람으로 보인 건지가 궁금했다. 그것만이 아니었다. 술취한 사람이 나를 한참 쳐다보더니 헬로우하고 말을 건넸다. 아마도 긴머리와 수염, 그리고 추워서 뒤집어 쓴 외투의 털모자가 그런 오해를 부른 것은 아닐까 싶었다.

쳐다보는 사람들의 눈빛이 귀찮아서 해운대 지하철로 내려가 시간을 보냈다. 책도 한권 챙겨갔으나 날씨에 움츠러든 마음이 그 여유를 찾지 못했다.

밤을 내내 달려 서울로 올라왔다. 버스가 달리는 동안 난 잠에 빠져들었다. 잠에서 깼을 때 버스는 올림픽 대교를 건너고 있었다. 동서울 터미널에 도착한 것은 새벽 4시 50분경이었다. 다섯 시가 채 되기 전에 버스는 서울에 도착했다.

터미널은 텅비어 있었다. 몇몇 사람이 입구쪽에 켜놓은 텔레비젼 앞에서 뉴스를 보며 첫버스를 기다리고 있었다. 아직 지하철은 다니지 않고 있었다. 서울은 아직 깊은 잠에 빠져 있었다.

원래 계획은 지하철이 다니면 왕십리까지 가서 전철을 바꿔타고 팔당으로 나간 뒤 예봉산 정도를 한번 오르고 오후쯤 집으로 들어가는 것이었다. 첫차를 기다리는 것이 무료하여 잠실철교로 걸음을 옮겼다. 잠실철교의 한쪽편, 사람들이 다니는 길에선 화살표가 길을 반으로 나누어 가는 사람과 오른 사람의 길을 구별해 놓았지만 사람이 하나도 보이지 않는 새벽의 길은 모두 내 것이었다.

터미널에 도착했을 때 서울을 잠들어 있는 듯 했지만 잠실철교를 건너면서 바라본 잠실 지역의 아파트촌은 밤새 잠들지 못하고 있는 서울이었다. 밤의 서울도 낮처럼 환했다.

잠실철교를 건너가는데 내 그림자와 철교의 난간 그림자가 서로 몸을 포갠다. 내 뒤쪽의 가로등에게 등이 떠밀린 내 그림자는 앞으로 엎드리고, 철교 난간의 그림자는 건너편 가로등에게 떠밀려 옆으로 비스듬히 그림자를 눕혀놓고 있었다. 두 그림자가 포개진 부분에선 그림자가 한층 진하게 짙어져 있었다. 난간의 그림자와 내 그림자는 모두 옅었지만 그 옅은 그림자를 겹치면 진한 깊이를 갖는다. 어딘가 헤어질대로 헤어져 몸이 얇게 내려앉은 누군가에게 내 몸을 눕히고 싶었다.

올림픽대로의 바로 위에서 잠시 걸음을 멈춘다. 차들이 거친 속도로 몰려온다. 차들이 몰려올 때면 파도 비슷한 소리가 난다. 해운대 바닷가에 섰을 때 파도가 들려주던 소리와 비슷하지만 차의 소리는 나를 죽일 듯이 달려들었다. 해운대의 파도 소리는 내 가슴으로 뛰어들어 안길 듯이 달려왔었다.

성내역이 이름이 바뀌었나 보다. 잠실나루역이라고 되어 있었다. 열차를 타고 왕십리로 향했다. 잠실철교를 건널 때만 해도 산 하나 정도는 충분히 올랐다가 집으로 갈 수 있을 듯 했으나 역에서 내렸을 때 발밑에 밟히는 다리의 피로감은 확연하게 달랐다. 중앙선 열차를 타지 않고 그냥 집으로 오는 열차를 바꿔탔다. 집으로 왔을 때 날은 훤하게 밝아 있었다. 부산에선 뜨는 해를 맞고 지는 해를 보냈지만 서울에 돌아오자 뜨거나 혹 지는 해는 다시 나의 일상 속에서 지워져 버렸다.

나는 내 방으로 들어가 깊은 잠에 빠졌다.

10 thoughts on “해운대의 밤과 서울의 새벽 – 무박 3일의 부산 여행 7”

100번의 지루한 얘기들이 있었기에 한 번의 웃기는 경우가 있는 거 아니겠어요?

소중한 지루함입니다~^^

고맙습니다.

헉! 카테고리를 살펴보니 놀랍군요! 2004년 부터 시작된 엄청난 글과 사진들,, 저에게 좋은 놀이터가 하나 생겼네요~^^

첫글에 나오는 킬빌이라는 영화를 함 봐야겠네요~

대체로 저는 일상의 삶과 자유본능을 동시에 무리없이 살아가는 편인데, 그것은 삶이라는 것이 별일 없으면 대체로 잘 되어간다는 신념때문이기도 한 것 같습니다.

자주 방문해주시면 저는 그저 고마울 뿐.

가끔 웃기는 경우도 있어요.

지루하도록 긴 얘기들이 대부분이긴 하지만요.

안녕하세요 우연히 왔다가 한줄 적습니다. 첫번째 사진 아주 쨍하게 다가오네요~^^ 저 어둠속에서 오래동안 기다려왔던 무언가가 드러날 것 같은,, 무박3일,, 뭔가 두터운 갈구가,,, 쩝, 뭐 그렇다는 거구요^^ 밥벌이의 지겨움,, 밥벌이를 취미화 시켜보심은? 되게 재미있을 텐데,, 하물며 돈되는 취미라면 므흣~ 물론 인력으로 쉽게 되는 건 아니지만,, 술을 퍼마실 수 있는 건강상태가 무척 부럽군요~ 그럼 또~~

들러주셔서 고마워요.

술먹으면 잠을 잘 잘 수 있어서.. 거의 술이 수면제라는.

무박 3일은 그냥 잠잘 돈이 아까운 현실이 낳은 결과예요.

음… 깊은 잠으로 … 그렇겠어요

여행기를 쭉 읽으면서 따라다니다 보니..참 깊은 잠에 빠져서 쉬셔야함을

느끼게 되네요

좋은 여행기를 읽었어요

달이야기도, 파도이야기도… 하늘나라가 모래인 갈매기도…다 ..마음에 남네요^^

감사 드려요!

버스타고 잠잔 걸 쏙 빼놓으니

마치 해운대에서 동서울까지 걸은 듯한 기분이예요.

샤갈전은 봤어요.

이야기를 품은 그림들이 많아서 쉽게 들어오질 않더라구요.

공부해야 하는 그림들 같았다는.

초기 작품이 가장 인상적이더군요.

흐흐흐 잘 계시죠?

하하

한국말도 잘 하시는 동원님

남미쪽 사람이라는 생각을 했을 겁니다.

체 게바라

전 그렇게 봤어요.

풍경님도 잘 계시죠?

그냥 밥벌이의 지겨움에 시달리며..

가끔 술을 퍼마시면서 살고 있어요.

얼굴 한번 봐야 하는데 말예요.