내가 사는 곳에서 가까이 산들이 많다.

하남의 검단산과 팔당의 예봉산이 있고 남한산성도 오를만하다.

이들 산의 좋은 점은 달랑 봉우리 하나만 올랐다 내려올 수도 있지만

마음먹기에 따라 봉우리 몇 개를 타넘으며

아주 일정을 길게 잡을 수 있다는 것이다.

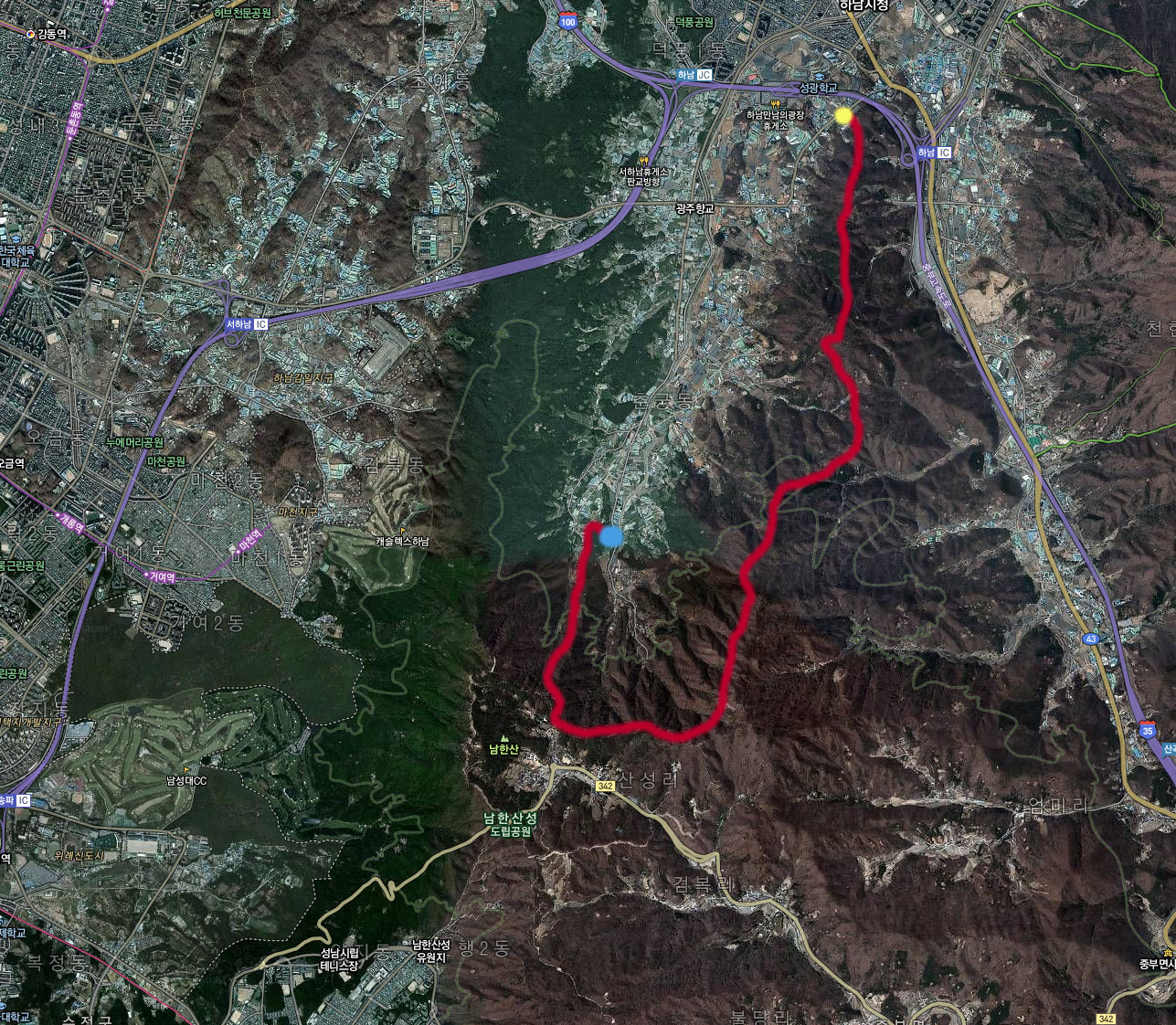

4월 17일에 내가 걸어간 일정은

하남의 쥐봉에서 시작하여 객산을 넘고 벌봉으로 간 뒤

남한산성 북문으로 빠져나가 법화골로 내려온 것이었다.

진달래를 보러간 길이었지만

오늘은 진달래를 빼고 산길을 걸어본다.

나로선 아주 길게 걸어간 산행이었다.

대충 걸었던 길을 표시해 보았다.

물론 정확하지는 않다.

이 코스는 마방집이란 버스 정류장에서 내리는 것으로 시작된다.

노란 점으로 표시된 곳이 시작 지점이다.

일단 작은 봉우리로 올라서야 한다.

쥐봉이라 불리는데 높이는 128m이다.

산길은 약간 높아지거나 낮아지면서 객산으로 이어진다.

객산은 301m이다.

남한산성의 동쪽으로 위치한 벌봉은 512m라고 한다.

남한산성 성곽을 따라 북문으로 가는 길은 오르락내리락하며 낮아진다.

북문을 빠져나가면 길이 갈라지는데 더 왼쪽 길을 골라 법화골로 내려왔다.

초입의 봉우리로 올라서서 높이를 확보하자

아래쪽으로 꽃나무에 파묻힌 집이 보인다.

내가 살던 고향은 꽃피는 산골이란 노래가 절로 나올 듯한 분위기이지만

바로 옆이 중부고속도로이다.

무지 시끄러울 것 같다.

그래도 그 소음을 뚫고 꽃나무들이 어김없이 꽃을 피웠다.

아직 마른 나무 가지가 대부분이지만

서둘러 푸른 잎을 내놓은 나무들이 있다.

저절로 눈이 시원해진다.

아직 건조한 겨울의 꿈에서 깨어나지 못하고 있는 나무들은

아카시아 나무가 많다.

그래도 여기저기 나무들이 푸르다.

이 숲에 초록이 모두 차면 그때는 표시도 안나겠지만

지금은 아직 초록이 귀한 때라 확연하게 눈에 들어온다.

그 초록을 눈에 담는 것으로 눈을 씻는다.

봄의 초록은 보는 것만으로 우리의 눈을 씻어준다.

둥글게 둥글게 둥글둥글 돌아가며 춤을 춥시다.

그럽시다, 뭐.

항상 양지만 찾아다니지만

양지를 밝힌다고 전혀 욕먹지 않는 양지꽃이

따뜻한 양지에서 춤판을 벌여놓고 있었다.

봉우리에서 나무들 사이로 마치 동아줄처럼

길 하나를 내게 내려주었다.

나는 그 길을 꼭꼭 밟으며 봉우리로 올라갔다.

산에 오면 레드 카펫은 없지만 황토 카펫은 자주 만난다.

산불감시초소이다.

실제로 사람이 저 곳에 올라가 산불이 나는지 감시한다.

산불만 감시할 뿐 MB처럼 촛불 사찰을 하지는 않는다.

날 더운 날은 상당히 더울 듯한데 어찌 견디나 모르겠다.

객산으로 가다가 슬쩍 엿본 검단산 모습이다.

이 산은 객산이나 벌봉에 비하면 상당히 높다.

객산이나 벌봉은 숨을 몰아쉴 일이 별로 없는데

검단산은 올라가려면 숨좀 몰아쉬어야 한다.

잎들의 올챙이 시절.

다 커서 가지 사이를 빈틈없이 점거했을 때보다

이렇게 가지 사이를 꼬물꼬물 기어다니고 있는 듯 싶을 때가 더 예쁘다.

객산 정상에 도착했다.

타넘어온 낮은 봉우리들이 한눈에 들어온다.

오른쪽 귀퉁이로 보이는 다리가 팔당대교이다.

그 다리를 넘어가면 예봉산을 만난다.

하남시가 살기 좋은 곳이다.

강이 있고, 냇물도 있고, 그리고 산도 지척이다.

봄을 가장 먼저 알렸던 생강나무가

이제 슬슬 꽃을 거두고 있다.

이 나무는 잎도 예쁘다.

잎들이 봄노래를 지저귀고 있다.

몸은 어디로 가고 부리만 남은 새다.. ㅋㅋ

몸은 잃었지만 노래를 부르고 싶어

부리는 끝내 놓지 않은 새가 환생할 때 새순이 돋나 보다.

이곳의 길은 오르락내리락이다.

올라간 길이 다시 내려오고, 내려온 길은 다시 또 올라간다.

방금 지나온 객산이 나무들 사이로 보인다.

내려와서 보면 낮은 봉우리도 상당히 높아보인다.

실제로 올라보면 그렇게 높지는 않다.

트위스트 한판 추고 가지 않으실래요?

그런데 그 정도로 꼬면 나중에 몸을 다시 풀기도 어렵겠다.

이건 트위스트가 아니라 꽈배기춤이라고 해야 맞지 않나.

제비꽃을 만났다.

아이, 부끄러워요, 찍지 마세요.

다들 부끄러움을 많이 타는지 얼굴을 가린다.

부끄러운 짓을 한 것들은 뻔뻔하게 얼굴들고 다니더구만

너네가 부끄러울게 뭐가 있다구.

꽃만 꽃을 꿈꾸는 것이 아니다.

잎도 꽃을 꿈꾼다.

몽우리가 잡힌 생강나무의 잎을 보면

그 점이 여실해진다.

꽃이나 잎이나 꽃을 꿈꿀 권리가 있다

잎은 이제 꽃의 꿈을 넓게 펼쳐놓을 것이다.

벌봉에 다 왔다.

항상 저 작은 암문이 사람을 반겨준다.

성곽은 마치 어서오라고 팔을 벌려 환영을 하는 느낌이다.

나는 벌봉으로 가는 암문으로 들어서서

남한산성의 북문쪽으로 향하는 이 길을 아주 좋아한다.

그런데 이 길은 여름에 걸어야 제 맛이다.

여름에 이곳에 초록이 우거지면

마치 초록으로 일렁대는 바닷속을 가는 느낌이다.

짧지만 나는 이 길의 그 느낌을 아주 좋아한다.

초록이 가득차면 올여름에는 이 길에 다시 한번 와 봐야 겠다.

남한산성의 북문을 빠져나오면 길이 갈린다.

하나는 고골로 곧장 내려가고 다른 하나는 더 왼쪽으로 향한다.

나는 그 길로 들어섰다.

그 길에 약수가 있다는 것을 알기 때문이었다.

그곳에서 약수도 한잔 마시고 또 떨어진 물도 다시 채웠다.

언젠가 목이 타던 차에 이곳을 지나다 고맙게 물을 마시고는 기억해둔 곳이다.

이제 지나온 벌봉이 보인다.

벌봉에서 남한산성 북문까지는 여기저기서 공사중이었다.

법화골 방향으로 내려가는 산길을 따라 걷는다.

길이 뱀처럼 휘어졌다.

그러나 물지는 않았다.

언젠가 이 길로 들어섰다가 길을 잃고 헤맨 적이 있었지만

오늘은 그때처럼 샛길을 엿보지 않았다.

사랑은 보호 받아야 한다.

그것이 나무의 사랑이든, 아니면 그 무엇의 사랑이든

눈치보지 않고 사랑할 수 있도록 해주어야 한다.

하남시는 그걸 알고 있는 듯하다.

사랑하는데 방해하지 말라고 줄을 쳐주었다.

설마 진달래가 마신 건 아니겠지?

저녁해에 물든 진달래의 몽롱한 빛깔 때문에 약간 의심이 가기는 했다.

내려오자 마자 버스가 눈앞에서 지나간다.

여긴 버스가 100만년만에 한대씩 오는 곳인데 그 귀한 버스를 놓치다니.

할 수 없이 택시타고 신장시장까지 나왔다.

택시비로 5천원썼다.

생각보다 많이 나왔다.

그렇게 짧은 거리가 아니구나.

다음에는 늦어도 그냥 버스 타야 겠다.

2 thoughts on “하남의 객산, 남한산성의 벌봉, 법화골로 이어진 산행”

조금 익숙해진 동네와 풍경을 해설로 접하니 쏙쏙 들어옵니다.

항상 느끼는 거지만, 주옥 같은 표현들로 생동감에 깊이까지 더해주십니다.

법화골 가는 길은 약수까지만 밟아봤는데, 저도 올핸 한 번 그리 내려가야겠어요.

좀 길줄 알았는데 짧더라구요.

거의 고골로 내려가는 길이나 이 길이나 길이는 비슷한 듯 싶어요.

다음에는 고골로 가서 벌봉 올라갔다가 서문쪽까지 걷고 이성산성으로 해서 내려와볼까 생각 중입니다.

그나저나 꽃이 지고나면 겨울산처럼 밍밍해지는 것 같아요.