2023년 8월 10일 명동 세종호텔 해고노동자 목요집회

서울 명동 세종호텔 앞 거리 맞은 편

세종호텔 노조는 2023년 8월 10일 목요일 명동에서 집회를 가졌다. 매주 목요일 정기적으로 열리고 있는 집회이다. 보통 때는 세종호텔 앞의 보행로를 집회 장소로 삼고 있지만 서울까지 밀고 올라온 태풍 때문에 이 날은 세종호텔이 건너다 보이는 거리의 맞은 편에서 시위 장소를 구했다. 비를 막아주는 장소였다.

빗줄기는 굵었다. 빗줄기가 약해지면 우비와 우산으로 비를 감내하며 보통 때처럼 세종호텔 앞 거리에서 집회를 가지려 했지만 결국 집회 장소는 비를 피해 정해둔 길의 건너편에서 바뀌지 못했다. 집회 장소에서 세종호텔의 영문 이름이 선명하게 눈에 들어오는 곳이었다.

<임을 위한 행진곡>을 함께 불렀고, 노조에서 나와 이 세상을 그 탐욕으로 무너뜨리 려는 자본주의가 세상의 모든 노동자를 노예로 삼으려 하지만 우리에겐 단결과 연대라는 무기가 있다고 알려주었다. 태풍도 막을 수 없는 무기였다.

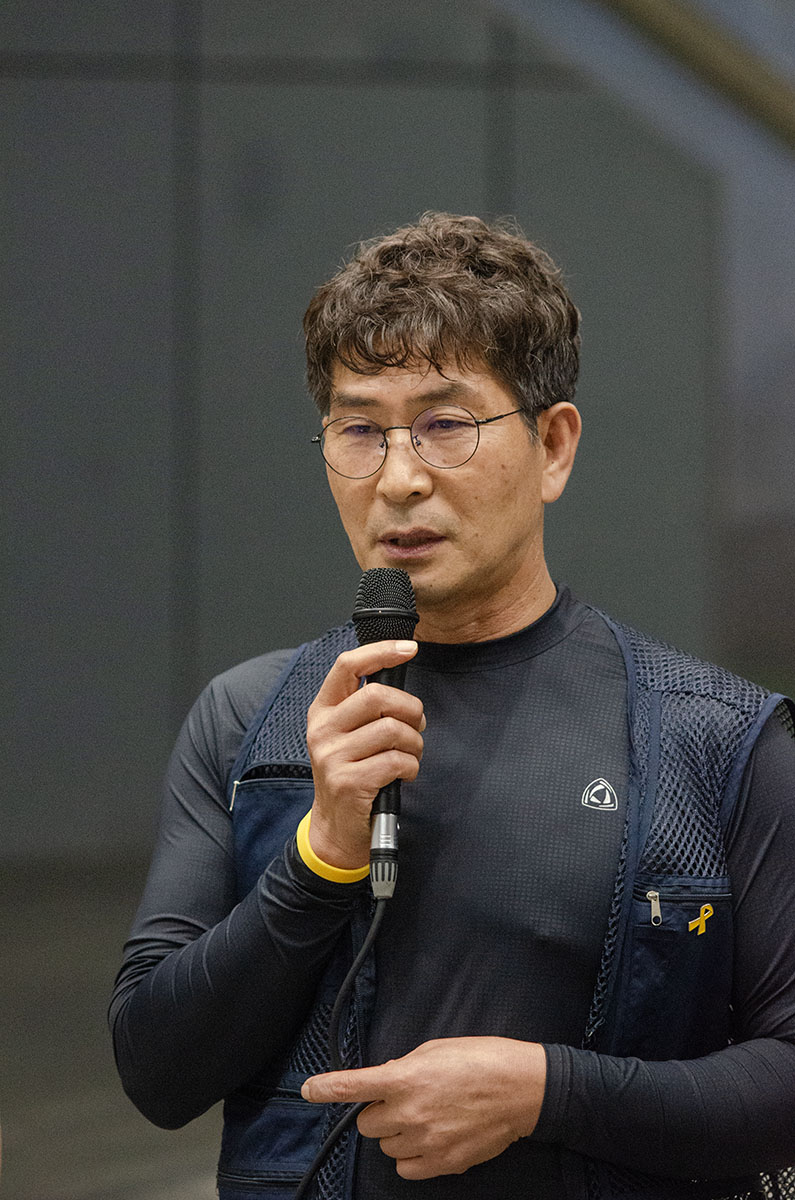

집회 사회자의 옷에선 “코로나 핑계 세종호텔 정리해고 즉각 철회하라!”는 구호가 선명하다. 입으로 하는 구호만으로는 부족하다. 노동자는 때로 온몸으로 구호가 된다. 직장으로 돌아가 다시 노동이 되는 날이 그 구호가 꿈꾸는 날이다. 내리는 빗줄기가 연신 땅을 두드리며 빗소리로 그 구호에 동참하는 날이기도 했다.

단식투쟁 중인 저축은행중앙회 콜센터의 해고노동자들이 나와 그들이 싸움을 시작할 때 그 출발점이 되어준 것이 세종호텔 노조의 싸움이었다고 했다. 한 노조의 싸움은 그들만의 싸움이 아니다. 그 싸움은 같은 해고의 억울함에 처한 다른 노동자가 싸움에 나설 용기가 된다. 세상의 노동자는 싸움으로 하나가 된다. 그 싸움이 가져올 세상은 노동의 고귀함을 아는 세상이 된다.

방학을 맞아 전국에서 모인 선생님들이 집회에 함께 해주었다. 먼걸음을 하신 분들이라 집회의 앞으로 모두 모셨다. “세종호텔은 정리해고 철회하고 노조탄압 중단하라!!”는 구호가 적힌 프랭카드도 만들어왔다. 프랭카드를 들고 모두가 그 구호를 함께 외쳤다. 구호를 외칠 때 우리들의 주먹도 동참했다. 선생님들이 떠난 뒤에도 그 구호는 세종호텔 앞의 거리에서 항상 그 구호를 외치고 있게 된다. 선생님들은 가도 구호는 남는다. 선생님들은 성금도 모아 왔다.

집회의 마지막 순서는 <우리는 가지요>에 맞추어 함께한 모두의 율동이었다. 선생님들이 앞에 나서 율동을 이끌어주었다. 핸드폰의 데이터 부족으로 중간에 노래가 끊기는 불상사가 있었다. 불상사는 모두의 웃음이 되었다. 어찌어찌 데이터를 충원하고 노래와 율동은 다시 재개되었다.

집으로 가는 길이 원활하라고 빗줄기는 가늘어져 있었다. 목요 집회는 오늘도 어김이 없었다.

원래 오늘의 집회에선 이소선합창단이 공연을 할 예정이었다. 이소선합창단 말고도 공연팀은 하나가 더 있었다. 하지만 세종호텔 노조는 빗줄기 때문에 공연이 어려울 것 같다고 오지 않아도 된다고 알려주었다. 나는 그 사실을 알지 못했다. 합창단의 공지를 잘 들여다보지 않는 습관탓이었다. 집회 장소에 도착하고서야 그 사실을 알았다.

세종호텔 노조의 집회에 올 때마다 내가 꿈꾸는 세상이 있다. 거리에서 열리는 집회는 차들의 소음으로 끊임없이 방해를 받는다. 그때마다 나는 차들이 노동자들의 집회가 열리는 것을 보고 차의 속도를 줄여 농성에 그들의 방식으로 합류하는 세상을 꿈구곤 한다. 지나는 행인들도 잠시 걸음을 멈추고 노동자들의 발언에 귀를 기울이는 풍경 또한 내가 꿈꾸는 세상의 모습이기도 하다. 하지만 그런 풍경은 좀체로 볼 수 없다. 그때마다 나는 무심하게 지나치는 차와 사람들에 좀 분했다.

공연이 취소되었다는 연락을 받았으니 합창단이 오지 않는 것은 당연하다. 그렇지만 그 사실을 모른채 집회 현장에 간 나는 또 세상을 꿈꾸고 있었다. 취소된 일정에도 불구하고 합창단이 하나둘 모여들어 자리를 채우고 집회를 함께 해주는 풍경이 그 세상 속에 그려져 있었다. 놀랍게도 정말 단원 하나가 나타났다. 알토 김정민이었다. 내가 그에게 던진 첫마디는 “공연취소된 거 모르고 왔구나”였다. 그러나 김정민의 대답은 “아니요, 알고 있었어요. 하지만 집회는 열리니까 함께 해야죠” 였다. 아름답고 뭉클한 대답이었다.

이소선합창단은 한 달에 한 번 세종호텔 노조의 목요 집회에 노래로 함께 하고 있다. 하지만 때로 노래 없이 묵묵히 자리를 지켜주는 동참이 노래보다 더 뭉클한 감동이 될 수 있다. 오늘 그 감동의 시간을 채워준 것은 한 명이었다. 김정민 이외에도 합창단 단원은 셋이 더 있었다. 하지만 그들은 오늘 합창단 단원이라기 보다 밥차로 노동자로 함께 하는 밥통의 자원봉사자로 이 자리에 온 것이었다. 취소된 일정으로 비어 있는 자리를 단원들이 모두 채우고, 집회의 끝쯤에서 무반주로 하루 전에 연습하여 준비했던 노래, <솔아솔아 푸르는 솔아>, <이름>, <다시 또다시>를 부르고 앵콜이 나오면 <해방을 향한 진군>을 부르기로 한 모의가 빚어내는 뭉클한 감동은 없었다. 집으로 돌아가는 길의 나는 그 뭉클한 감동의 순간을 놓친 것이 못내 분했다. 합창단의 사진작가는 있었으나 찍을 단원은 없었다.