겨울 추위는 우리들의 몸을 무겁게 만듭니다.

무거운 몸은 실내를 벗어나려 들지 않습니다.

하지만 눈소식은 그 무거운 몸을 마다않고

바깥으로 걸음하게 만드는 저항할 수 없는 유혹입니다.

12월 29일엔 기상청이 눈소식을, 그것도 대설주의보로 왕창 고지하더니

그녀와 딸과 함께 밤12시 넘도록 바깥에서 놀다가 들어오는데

야밤의 길거리에 염화칼슘을 뿌려대며 지나가는 자동차가

‘정말 내일은 큰눈이 오려나’하는 기대를 품게 만들더군요.

그래서 내일 아침엔 일찍 오대산이나 화천쯤으로

눈사진을 찍으러 가겠다고 마음먹고 잠이 들었습니다.

보통은 그러면 새벽 다섯 시쯤 잠에서 깨어야 하는데

12월 30일, 내가 눈을 떴을 때는

이미 시간이 다섯 시를 훌쩍 넘겨 여덟 시까지 와 있었습니다.

그리고 그녀가 내게 전한 말은

실망스럽게도 우리 집 마당에 눈이 하나도 없다는 것이었습니다.

그래도 북쪽으로 가면 눈이 있지 않을까 하는 기대로

부리나케 카메라 장비를 챙기고 집을 나섰습니다.

동서울 시내버스 터미널로 나간 나는 화천행 버스표를 끊었습니다.

8시 10분에 버스 한 대를 시간표에 두고 있는 화천행 버스는

그 시간을 지나니 다음 버스는 9시 50분에서야 한 대 두고 있더군요.

1시간 여를 기다리지 않을 수 없었습니다.

버스 정류장 근처를 어슬렁거렸습니다.

강변의 한쪽 귀퉁이로 마련된 계단을 따라

잠실철교로 나가봅니다.

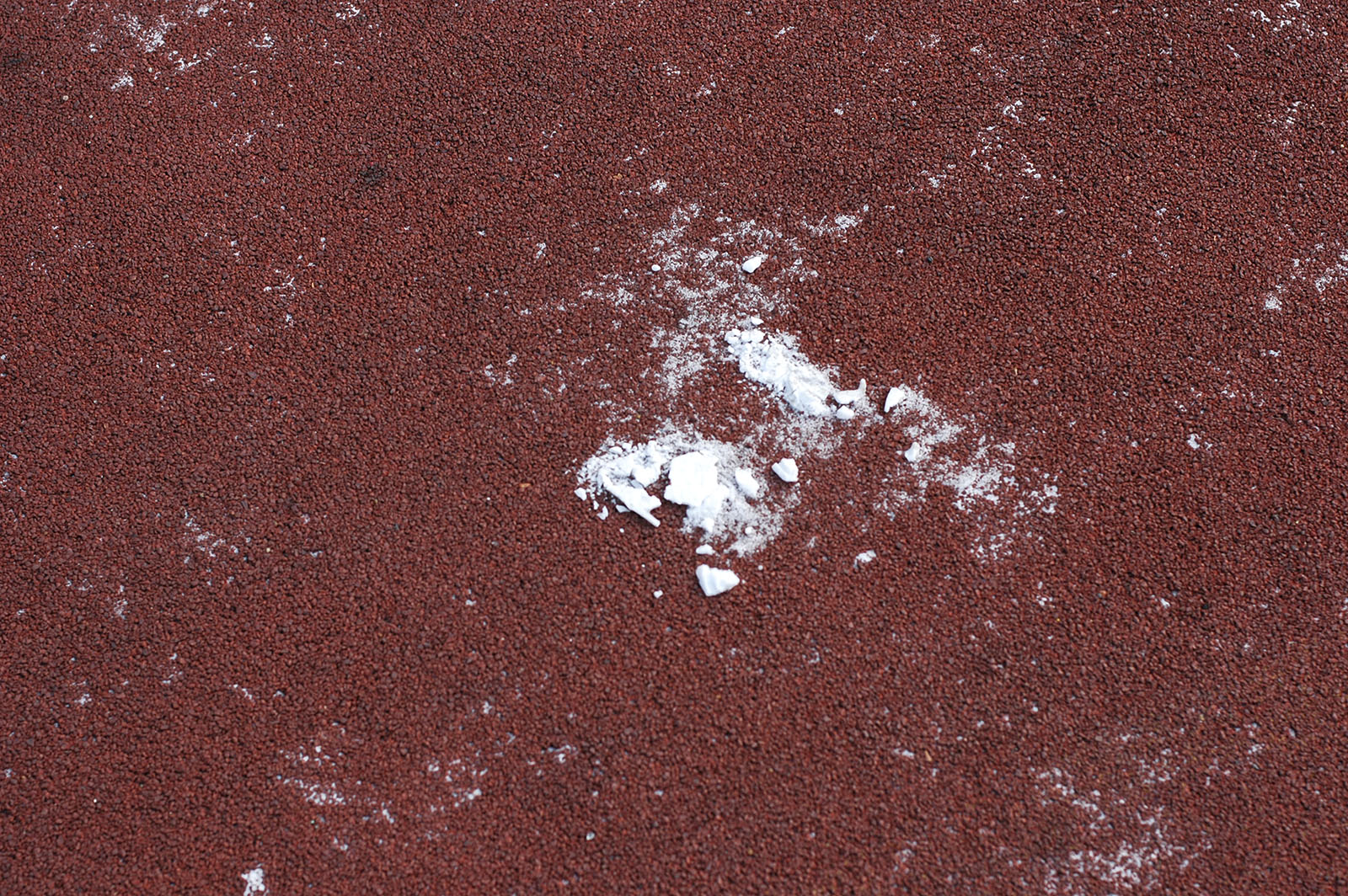

거리엔 눈의 흔적이 하나도 없었지만

강바람이 찬 계단 위쪽 부분으로

눈의 파편이 남아 있었습니다.

누군가 밟고 갔지만 그 흰빛은 그대로였습니다.

아무리 밟아도 눈의 흰빛은 밟히지 않습니다.

눈도 그 흰빛에 관한한 질긴 생명력을 가진 건가요.

지하철 한대가 강 건너편으로 미끄러져 갑니다.

강건너엔 아파트의 숲이 빽빽합니다.

아파트의 숲은 항상 잿빛입니다.

하늘도 잿빛입니다.

눈이라도 덮였다면 그나마 좀 봐줄만했을텐데…

여전히 어제 기상청에서 잘못 알려준 눈소식이 아쉽기만 합니다.

터미널은 떠나고 돌아오는 사람들이 동시에 드나드는 곳이지만

어쩐 일인지 내게 터미널의 느낌은 떠나는 곳으로 기울어져 있습니다.

떠난다는 것은 내겐 어디를 다녀온다는 의미가 아니라

지금 이곳을 벗어남에 가깝습니다.

이곳에 살면서도 이곳을 벗어나고 싶을 때,

내가 이곳을 훌쩍 떠나는 곳, 터미널은 항상 내겐 그런 곳입니다.

나는 오늘도 어딘가를 다녀오는 것이 아니라

터미널에서 무작정 이곳을 떠납니다.

버스는 청평, 가평, 춘천을 거쳐 드디어 화천에 도달했습니다.

화천의 강가로 나가보니 찾아오는 손님들 즐기라고

강에 출렁다리도 마련되어 있습니다.

여름에는 물에서 여가를 즐기는 사람들이 많이 찾나 봅니다.

강가에 나란히 늘어선 모터 보트를 보니 그런 생각이 듭니다.

바람은 무척 차갑습니다.

찬바람 부는 강변을 따라 잠시 걸었습니다.

파로호로 가기 위해 시내 버스 정류장을 찾았습니다.

여행을 어느 정도 다니다 보니 눈치가 생겨서

물어보지 않고도 시내버스 정류장을 찾아갈 수 있을 정도가 되었습니다.

시외버스에서 내린 마을분이 버스 시간 늦겠다며

걸음을 빨리 옮겨놓더군요.

그 말을 놓치지 않고 재빨리 그 분 옆에 빌붙어 따라갔더니

아니나 다를까 시내버스 정류장이 나타났습니다.

파로호로 가려면 어느 버스를 타야 하느냐고 물어보았더니

버스 기사 한 분이 내 위아래를 훑어보더니

사진찍으러 오셨나 보다고 오히려 내 걸음을 궁금해 합니다.

오음리행 버스를 타라고 알려주며 한 40분 기다려야 한다고 한 그분은

사진을 찍으려면 오전 8시 이전에 와야 한다는 언질도 잊지 않습니다.

피어오른 물안개가 얼어붙어 아주 볼만한 풍경이 나온다는 군요.

사실 인터넷에서 파로호의 그 아침 안개 얼어붙은 풍경을 보고

이곳으로 걸음하게 된 것이었습니다.

해뜨면 사라지는 풍경이라 외지인들은 거의 구경하질 못한다고 합니다.

시간이 많이 남아 강변으로 나갔다가 들어왔습니다.

표를 끊으며 파로호로 가고 싶다고 했더니

오음리가 아니라 뱃터까지 표를 끊어줍니다.

차비는 1,010원.

10원짜리가 없어 500원 동전을 건네고 잔돈을 거슬러 받아야 했습니다.

시골 정류장에선 무엇인가를 찾으려면 누군가에게 물어봐야 합니다.

화장실을 찾았더니 뒤쪽 한켠으로 숨겨져 있었습니다.

시내버스는 고개를 하나 넘어 나를 내려주었습니다.

눈아래로 넓은 파로호가 나를 반겨줍니다.

여름엔 유람선도 있는 것 같은데

겨울이라 그런지 가끔 기웃거리는 차들 이외엔

사람 흔적이 거의 없습니다.

마을 이름은 구만리인 것 같습니다.

그렇다고 화천에서 여기까지 오는데 그리 먼 것 같지는 않습니다.

구만리는 아니고 한 십리 정도.

물론 고개를 넘을 때는 구만리를 가나 싶기도 했습니다.

강가의 뱃터로 내려가서 여기 저기 기웃거립니다.

한척의 작은 보트가 엷게 깔린 눈을 그대로 싣고

바람에 흔들리고 있습니다.

배는 아래쪽으론 제 그림자를 진하게 깔고 있었습니다.

우리는 보통 그림자를 납짝하게 펴서 길에 까는데

배는 제 그림자를 홀라당 뒤집어서 깔고 그 등에 올라탑니다.

길가엔 연탄재가 비닐에 포장되어 치워갈 사람을 기다리고 있습니다.

연탄재 본지 참 오래 된 것 같습니다.

이젠 도시나 시골이나 할 것 없이

어디나 쓰레기를 한 곳으로 모아서 수거해야 하는 세상이 되었군요.

길을 따라 오음리 방향으로 걸었습니다.

오음리까지는 9km라고 되어 있더군요.

20리를 좀 넘는 거리입니다.

하지만 이렇게 풍경이 좋은 길이라면 20여리는 얼마든지 걸을 수 있죠.

그렇다고 오음리까지 간 것은 아니었습니다.

파로호가 물과 산을 엮어 호수 풍경을 선사하는 것은 용호리까지 더군요.

그곳까지 천천히 걸었습니다.

산자락이 호수로 내려와

잠시 목을 축이고 있는 듯한 모습입니다.

가다가 버려진 옛길로 들어섰습니다.

예전의 길은 산자락을 타고 구불거리면서 돌고돌아 갔지만

요즘 사람들은 길이 구불거린다 싶으면

산허리를 뚝잘라 길을 곧게 폅니다.

그리곤 산자락의 구불거리는 길은 버려버립니다.

새로난 길에는 눈이 하나도 없었지만

버려진 강가의 옛길엔 눈이 그대로였습니다.

난 그 하얀 눈길을 밟으며 걸었습니다.

눈내리는 날 몇번 강원도에 내려간 적이 있는데

눈이 좀 쌓였다 싶으면 어디선가 눈치우는 차가 나타납니다.

바로 눈치우는 차가 여기 이렇게 강변에 숨어 있군요.

왜 만반의 태세를 갖춘 강원도엔 눈소식이 없고

애꿎은 남쪽 지방을 자꾸 찾아가서 곤란하게 만드는 거죠.

하긴 강원도도 눈이 오면 길을 다니는 데는 곤란하다고 합니다.

난 겨울산을 좋아합니다.

특히 능선을 따라 선명하게 드러나는 나무들의 윤곽을 좋아합니다.

아마도 하늘이 나무 사이로 스며든 느낌과

나무들이 능선을 따라 걷고 있는 듯한 느낌 때문일 것입니다.

나뭇잎이 무성한 여름엔 산위가 막혀 있다가

겨울에 비로소 숨쉴 틈이 열리는 것 같거든요.

길가에서 만나는 가을의 흔적들 중에

재미난 것들은 곧잘 눈에 띕니다.

이건 이름은 모르겠는데 시골서 자랄 때 많이 보았던 것입니다.

마치 물동이를 닮았습니다.

물론 물대신 씨앗을 담고 있었겠지만요.

서울서 버스타고 내려올 때

춘천을 지나니 동네분들이 많이 타더군요.

버스에서 서로 눈이 마주친 동네분 중 한 분이

‘아, 어디 2리?’라고 인사를 합니다.

이름이 아니라 동네 이름으로 통하더군요.

만약 저랑 얼굴을 익히면 제 이름대신 천호동이라 부를 것 같았습니다.

내가 타고간 시외버스의 기사분은

그곳의 동네 소식을 모두 다 챙기고 계시더군요.

버스를 타고 가면서 동네 소식을 슬쩍 엿듣는 것은 여행의 큰 재미입니다.

올해는 날씨가 추워 산천어 축제를 하는데 별 걱정이 없겠다고 했습니다.

용호리쯤 이르렀을 때, 길가의 한 노란 대문집이 눈에 띕니다.

아마도 이 집에 사는 분들은 노란 대문으로 불리지 않을까 싶습니다.

왠지 사람 이름보다 그게 더 정겹게 느껴졌습니다.

해가 짧아 더 멀리 들어가질 못하고

용호리에서 시내버스를 타고 다시 화천 읍내로 나왔습니다.

버스 시간이 많이 남아 산천어 축제장으로 발길을 옮겼습니다.

1월 5일부터 시작한다는 군요.

강은 얼지 않았지만 막아놓은 강의 지류는

두껍게 얼어붙어 있었습니다.

축제장 한켠에선 준비가 한창입니다.

눈으로 갖가지 조각을 만들고 있더군요.

눈은 어디서 났을까요?

바로 옆의 냇가에서

스키장에서 볼 수 있는 눈만드는 기계로 만들고 있었습니다.

트럭이 열심히 눈을 나르고 있었죠.

강원도 화천까지 와서 눈구경을

이렇게 인공눈으로 하다니 기분이 묘합니다.

강가로 가보았더니 새로운 다리 옆에

속의 철골 뼈대를 다 드러낸 헌다리가 그대로 남아있습니다.

그 위로 잠시 올라가 보았습니다.

마치 다리가 흔들리는 듯한 느낌입니다.

물론 그럴리야 없겠지요.

아무리 세월에 부식되었다고 해도

내 몸무게를 못이길 다리가 어디에 있겠어요.

그래도 콘크리트가 떨어져 나간 옛다리를 보니

세월의 힘이란게 참 무섭다는 생각이 들었습니다.

그 다리 위에 한참 서 있었습니다.

서울로 돌아오는 길.

화천을 빠져 나오는데 중간에 헌병이 올라와

버스 안을 한번 둘러보더군요.

예전에는 참 빈번하게 접하던 광경이었는데

언제부터인가 기억에서 지워져 버린 광경입니다.

갑자기 감회가 새로웠습니다.

군인들 많은 동네에 왔다가 가긴 가는 것인가 봅니다.

깜빡 졸다가 깼더니 버스는 춘천에 와 있었습니다.

차창으로 옆차가 보입니다.

어디 가는 버스일까요.

가끔 난 서울가는 버스를 타고 올라가며

옆버스는 어디로 갈까 궁금하곤 합니다.

궁금해 하긴 하지만 굳이 대답을 구하진 않습니다.

그냥 그런 궁금함을 가질 수 있는 여행의 순간이 좋습니다.

궁금함 속에 그 버스를 떠나보내고,

어둠이 짙어진 길을 내내 흔들리며 서울로 돌아왔습니다.