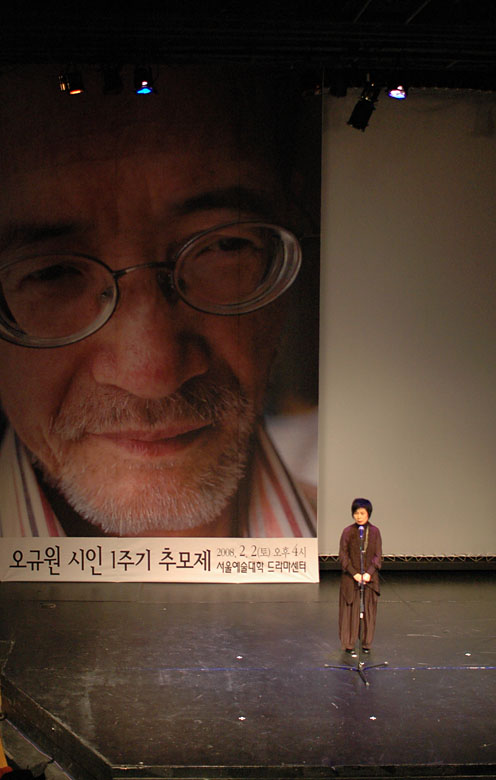

명동에서 남산으로 올라가는 초입,

서울예술대학 드라마센터 앞에

시인 오규원의 걸개 그림이 걸렸습니다.

아, 그림은 아니군요.

사진이었습니다.

전에 본 적이 있는 사진이지만

세월에 묵히다 보면 사진이 그림이 됩니다.

그래서인지 그 사진에선 그림의 느낌이 났어요.

시인의 미간 오른쪽 위, 그림을 팽팽하게 당긴 힘이 풀어지면서

시인의 얼굴에 비스듬히 주름이 집니다.

바람이 지나갈 때마다 주름이 일렁입니다.

시인은 주름을 펼 생각도 않고

자신의 얼굴 한 귀퉁이에서 파도처럼 일렁이게 내버려둡니다.

바람이 불 때마다 그의 얼굴에서 파도가 일렁입니다.

그때마다 미간을 찌푸렸다 폈다 합니다.

오규원 시인의 1주기 추모제 행사,

행사의 마지막,

한잎의 여자를 보았습니다.

한눈에 알아볼 수 있었죠.

아, 한잎의 여자구나.

“물푸레나무 한 잎같이 쬐그만 여자”

“눈물 같은 여자”

“슬픔 같은 여자”

처음엔 “영원히 가질 수 없는 여자”였다가

“영원히 나 혼자 가지는 여자”가 되었지만

나중엔 “영원히 나 혼자 가지는 여자”였다가

“누구나 가질 수 없는 여자”가 되버린 바로 그 여자였습니다.

그녀가 말했죠.

–오규원, 당신은 정말 행복한 사람이야.

이 많은 사람들이 당신의 시를 사랑해서 모였데.

그 뒤의 말이 남은 듯 했지만

입안까지 치밀어올라온 슬픔이 그만 나머지 말은 삼켜 버리고 말았습니다.

그 전에만 해도

난 시인의 언어가 시인의 안에서 솟는다고 생각했었는데

한잎의 여자를 보는 순간,

그건 한잎의 여자가 가져다준 언어란 걸 곧바로 알 수 있었죠.

그녀의 몸에서 한잎의 여자가 떠오르고,

그녀가 그 한잎의 여자를 시인에게 주었다는 걸 알 수 있었죠.

이런 젠장할,

한잎의 여자는 한잎의 여자가 있어서 비로소 가능했던 거였어요.

한잎의 여자를 쓰고 싶다면

한잎의 여자를 찾아야 하는 거였어요.

하지만 난 기분이 좋았습니다.

한잎의 여자를 보았다는 그 사실 하나 만으로.

2008년 2월 2일의 저녁 시간,

나는 드라마 센터의 한 귀퉁이에 앉아

오규원 시인과 내내 함께 하다 왔습니다.

8 thoughts on “오규원 시인과 걸개 그림, 그리고 한잎의 여자”

아…그렇군요. 한 잎의 여자를 보셨군요. 아..

공지영씨가 그랬지요. 한 때 시인이 되고 싶었드랬는데, 시는 천재들의 영역이라서 포기하고 소설가가 되었다고요. 저도 시를 읽으면 늘 감탄했기에 동감했어요. 그런데 만약 ‘한 잎의 여자’가 있다면 ‘시’가 태어날 수도 있을까요?

PS. 그 사람에게 정호승 시인의 시집을 선물했어요. 남자에게 시집을 선물한 건 처음이예요. “내 얼굴에 똥을 싼 갈매기에게”를 재미있어 하기에, 기뻐서 그만^^

가끔 사람에 실망하면서도 사람이란 참 대단하다는 느낌이 많이 들어요. 지금 예술의 전당에서 하고 있는 매그넘 전시회도 온통 한국 사람들 모습이잖아요. 제가 자주 가는 사진 사이트는 사람들이 사진을 평가를 하는데 top-rated 사진은 온통 사람 사진이 차지하고 있습니다. 가끔 그 사이에 풍경 사진이 옹색하게 끼어들곤 하지요. 사람이란 참 놀라운 것 같아요.

시집 선물 아주 좋지요. 저도 그녀에게 시집 선물을 받곤 했는데… 받으면 시집을 펼쳐서 시 한 편 읽어주고 이건 이러저러한 시야하고 주절주절 떠들곤 했었습니다.

세상은 남자가 지배하지만 남자를 지배하는 것은 결국 여자인가요?

그런 여자를 찾아 나서야겠습니다.

오늘은 입춘이랍니다.

새봄에는 경사스런 일들로 가득하세요.

오늘이 입춘이면 곧 따뜻해 지려나요.

올해도 여기저기 떠돌며 사진을 찍을 수 있으면 좋겠네요.

지난 번 글에서 한 잎의 여자가 누구신가 했어요.^^

사진으로는 느낌이 잘 안나네요.

그날 무대에서 보았을 때는

그냥 한눈에 한잎의 여자라는 느낌이 났어요.

저 윗 사진 멋지다.

주름진 얼굴에 살짝 미소띈 것 같은 얼굴, 두꺼운 안경 너머의 순수한 눈빛…

아래 사진은 오규원님이 한 잎의 여자를 지긋이 바라보고 있는 듯하네.

같은 사진인데 느낌이 다르네…

그날 오규원 시인이 많은 사람들을 지긋이 바라 보았지.