날씨는 잔뜩 흐려있었다.

하지만 나는 개의치 않았다.

심지어 나는 나의 그녀와 함께 밤늦게

강원도의 깊숙한 곳으로 차를 몰아간 뒤

칠흑같은 어둠 속에 차를 세워놓고

그냥 한두 시간 정도 머물다가 돌아온 적도 있었다.

내가 늦은 밤에 강원도에 다녀왔다고 하면

사람들은 내게 그 시간에 뭘 볼게 있다고 강원도에 갔냐고 물었다.

그때면 나는 이렇게 말했다.

“어둠을 보러.”

4월 30일과 5월 1일, 이틀 동안 강화의 석모도를 돌아다니는 동안

날씨는 잔뜩 흐려있었다.

하지만 나는 그간의 경험을 통하여

이제는 어느 정도 알고 있었다.

시야가 끝간데 없이 뻗어가는

맑고 청명한 날에만 풍경이 있는 것이 아니란 사실을.

그렇다.

비오는 날엔 비오는 풍경이 있고,

흐린 날엔 흐린 풍경이 있다.

나는 우리의 삶도 이와 마찬가지가 아닌가 한다.

맑게 개인 청명한 날의 삶이 있는가 하면

우울하고 슬픈 흐린 날의 삶도 있다.

사람들은 흔히

청명한 날의 삶을 성공으로, 흐린 날의 삶을 실패로 생각한다.

그러나 그것만큼 큰 오해는 없다.

누가 흐린 날의 풍경을 실패한 풍경이라 하겠는가.

오히려 흐리고 안개끼고 비오는 날의 풍경이

맑은 날의 청명한 풍경보다 훨씬 더 아름다울 때가 많다.

그러니 삶을 성공과 실패의 이분법으로 나누는 행위는 당장 중단해야 한다.

오히려 쾌청한 날의 삶보다 흐리고 휘청거리는 날의 삶 속에

더 많은 삶의 진실과 아름다움이 있을 때가 많다.

그러니 지금 흐린 날의 삶 한가운데 있어

삶이 힘겹고 아픈 사람들이여,

그 힘겨움과 아픔을 조금 덜어내시라.

당신들이 진실을 좇아 어렵고 힘들게 살고 있다면

그 흐린 날의 삶이 그 어떤 삶보다 아름답다.

날씨가 내내 잔뜩 지푸리고 있었던 이틀 동안

석모도를 돌아다니며 내가 건져올린 흐린 날의 풍경들이

그에 대한 분명한 증명이 되었으면 좋겠다.

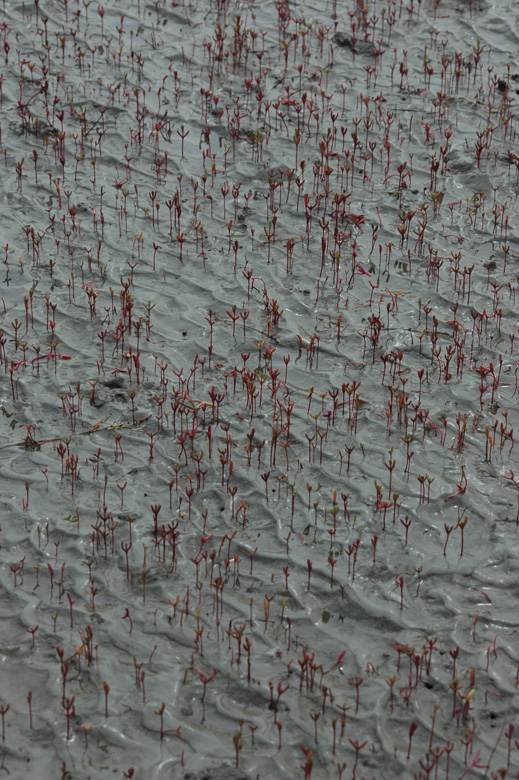

바닷물은 매일매일 뻘에서 놀다간다.

뻘은 바닷물이 놀러왔다가 그 흔적을 그려놓고 가는 화판이다.

그러니까 붉은 색이 고운 뻘의 나물은

화판 위에서 자라고 있는 셈이다.

화폭의 한가운데서

매일 바다의 그림을 온몸으로 보면서 크고 자란다.

갈매기는 끊임없이 모였다 흩어진다.

그들이 한번 모일 때마다

그림이 새롭게 탄생하고 또 사라진다.

집은 논의 한가운데 있었다.

논이 노동의 공간이라면

집은 안식의 공간이다.

아마도 봄이라서 그렇게 보였을 것이다.

가을이라면 논은 수확의 공간으로 보였을 것이다.

봄과 여름에 뿌린 노동이

가을에 그 수확의 댓가를 제대로 보장받을 수 있을 때

집은 비로소 편안한 안식의 공간이 될 수 있을 것이다.

논의 한가운데 자리한 집 한채에

그 안식의 의미를 보장해주는 사회가

정말 우리가 꿈꾸는 사회가 아닐까 싶다.

논의 한가운데 자리한 집 한채가 그렇게 말하고 있었다.

해가 진다.

아니, 해가 혜성처럼 꼬리를 길게 끌며 날아간다.

어디로? 바로 내일을 향하여!

그렇다.

해는 지는 것이 아니라

내일을 향하여 날고 있는 것이다.

지구가 둥글다는 건 얼마나 다행스러운 일인가.

지구가 둥글기 때문에

내일을 향해 서쪽으로 날아간

오늘의 저녁해는

밤새도록 세상 사람들을 다 만난 뒤에

동쪽으로 다시 떠오를 수 있다.

지구가 평평했다면 어림도 없는 일이다.

알고 보면 삶도 둥글다.

그러니 자꾸자꾸 앞으로 걸어갈 일이다.

걸어가다 슬프면 노래를 불러볼 일이다.

“인생도 둥그니까 자꾸 걸어나가면…”

내가 해가 내일을 향해 날고 있다고 한 것은

거짓말이 아니다.

보라, 해는 지면서 또 뜨고 있지 않은가.

저녁 해는 자신을 보고

자꾸 지는 해를 생각하는 사람들 때문에

갯벌의 물줄기 속에 슬쩍 뜨는 해를 비추지 않을 수 없었다.

잘가라, 오늘이여.

아니 아니, 내일보자 오늘이여.

내일을 향해 날고 있는 변함없는 우리의 오늘이여.

삼산면 상리의 기꽂이산에서 바라본 일출.

지금도 여전히 태양은 묘지 위에 붉게 떠오른다.

어제의 저녁해가 지는 해가 아니라

오늘을 향해 날고 있는 해였다는 내 얘기는

5월 초하루의 이른 아침, 그러니까 5시 30분의 시각에

석모도 상리의 마을 뒷편으로 자리한

기꽂이산에 올라본 사람이라면

누구나 고개를 끄덕여 동의할 수 있었을 것이다.

어제 저녁처럼

아침의 태양도 똑같이 붉었다.

어제의 저녁해는 내일을 향하여 날고 있었지만

오늘의 아침해는 이제 오늘 하루를 앞으로 밀고 가기 시작한다.

안개 속이라고 그 하루가 걸음을 멈추는 법은 없다.

안개가 짙었지만

멀리 상주산이 그 윤곽을 희미하게 드러내고 있었다.

아침해는 오늘 하루를 벌써 한뼘이나 밀어올렸다.

하루는 얼마나 눈부신 것인가.

바닷가에서 매일 하루의 아침을 지켜본 갈대들은

그 사실을 분명하게 알고 있을 것이다.

안개는 세상의 풍경을 가리는 것이 아니라

사실은 안개의 풍경을 드러낸다.

그러니 안개가 왔을 때는

안개의 풍경을 즐겨야 한다.

우리가 편안한 안식을 구하는데

과연 얼마만큼의 넓은 공간이 필요한 것일까.

새에게 그 공간은

말뚝 위의 작은 공간으로도 충분하다.

우리는 그 정도의 공간에선 균형도 제대로 잡을 수 없다.

혹시 우리들의 안식을 위해선

넓은 공간이 필요한 것이 아니라

어디서나 안식을 즐길 수 있는 균형감각이 필요한 것이 아닐까.

나는 이번에 고기를 잡는데

두 가지 방법이 있다는 것을 알았다.

하나는 고기를 쫓아가는 것이고,

하나는 고기를 기다리는 것이다.

쫓아다니는 고기잡이는 역동적인 반면

마음을 조급하게 만드는 경향이 있다.

기다리는 고기잡이는 무료한 반면

한편으로 그냥 바다가 주는대로

만족하며 살 수 있는 여유를 준다.

우리에겐 그 두가지 삶의 균형이 필요하다.

6 thoughts on “흐린 날엔 흐린 풍경이 있다 – 강화 석모도 기행 3”

여러 장면 중 기대했던 장면 하나,

‘갯벌 물위로 걸쳐진 일몰’ 사진은 기대했던 대로이군여.

그 사진 찍으면서 “형! 물길이 마치 한반도 모양같아”.

그 밑의사진 두울,

“형,그렇게 땡기니까 일장기 같네?”

– “이거 올리면 난리치는 애들 있을거야!”며

키득거리던 며칠 전의 여행 길이 바로 ‘지금으로’ 다가 오네요.

이번 여행에서 찍은 사진은 사실 모두 다 승재씨 덕이야. 좋은 사진들이 모두 그곳에서 묵지 않으면 건질 수 없는 시간대의 사진들이거든. 내가 석모도에 가면 보통 낮 12시에서 한 5시 정도까지 머물면서 사진을 찍는데 이번 사진을 보면 알 수 있겠지만 좋은 사진은 그 시간의 전이나 후에 나오거든. 게다가 그냥 놀러갔더라면 동네 뒷산에 올라갔을 리도 없구. 너무 고마워.

1박2일의 여정이라고는 믿겨지지 않을 만큼의

풍성한 여행의 기록이네요.

Eastman님의 감성이란 정말~~ ㅋㅋ

이것도 칭찬 맞쥬? 그래도 석모도 기행은 이것으로 그~마~안(텔레뚜비 버전)

Eastman님의 감성이란 정말~~

이거 칭찬 맞쥬? 기분좋다, 히히히.