송도 해변을 따라 바위들을 오르락내리락하며 흐르는 해안산책로가 있다.

물론 차는 못다니고

사람이 겨우 두 사람 정도 서로 비켜 갈 수 있는,

완전히 사람들만을 위한 산책로이다.

철재 계단으로 되어 있어

쇳소리의 쿵쾅대는 소리가 좀 귀에 거슬렸으나

걸으면서 가까이 두는 바다 풍경으로 그 정도는 참을 수 있었다.

암남공원을 빠져나오자

곧바로 항구가 우리를 맞아준다.

멀리 보이는 다리가 남항대교이다.

이름에서 짐작할 수 있듯이 다리 건너편에 남항이란 이름의 항구가 있다.

부산항보다 남쪽이라서 그런 이름이 붙었을 것 같다.

남항에는 그 유명한 자갈치 시장이 있고,

그 오른쪽으로 영도대교가 있다.

부산에서 유명한 곳들이 이곳에 오밀조밀 모여있다는 느낌이 든다.

송도 바닷가의 벤치는 대개 낚시하는 사람들의 차지였으나

이 벤치는 비둘기 세 마리가 전세를 냈다.

사람들도 비둘기의 휴식을 방해하지 않고 비켜간다.

근데 바닷가에 갈매기도 아니고 왠 비둘기냐.

평화가 더욱 절실한 때인지라

비둘기들까지 바닷가에 나와 평화에 대한 염원을 비는 것일까.

바닷가의 바위들이 모두 색을 갖고 있었다.

흔히 보던 회색빛 일색의 바위가 아니었다.

어떤 바위는 엷은 보라빛을 띄고 있고

어떤 바위는 노란색인가 하면 심지어 어떤 바위는 하늘색이었다.

의심이 도진 나는 상상한다.

이거 페인트 칠한 거 아닌가?

이 동네 사람은 펄쩍 뛸 상상이다.

해안 산책로를 따라 조금 높이 올라오자

조금전 비둘기들이 벤치에 앉아 쉬고 있던 바닷가가 한눈에 들어온다.

멀리 동섬이 보이고 바닷가는 온통 낚시하는 사람들의 차지이다.

끝자락의 동섬 부근에 보이는 초록색 지붕은 횟집들이다.

그곳에서 회 한 접시 먹어도 괜찮을 듯 싶다.

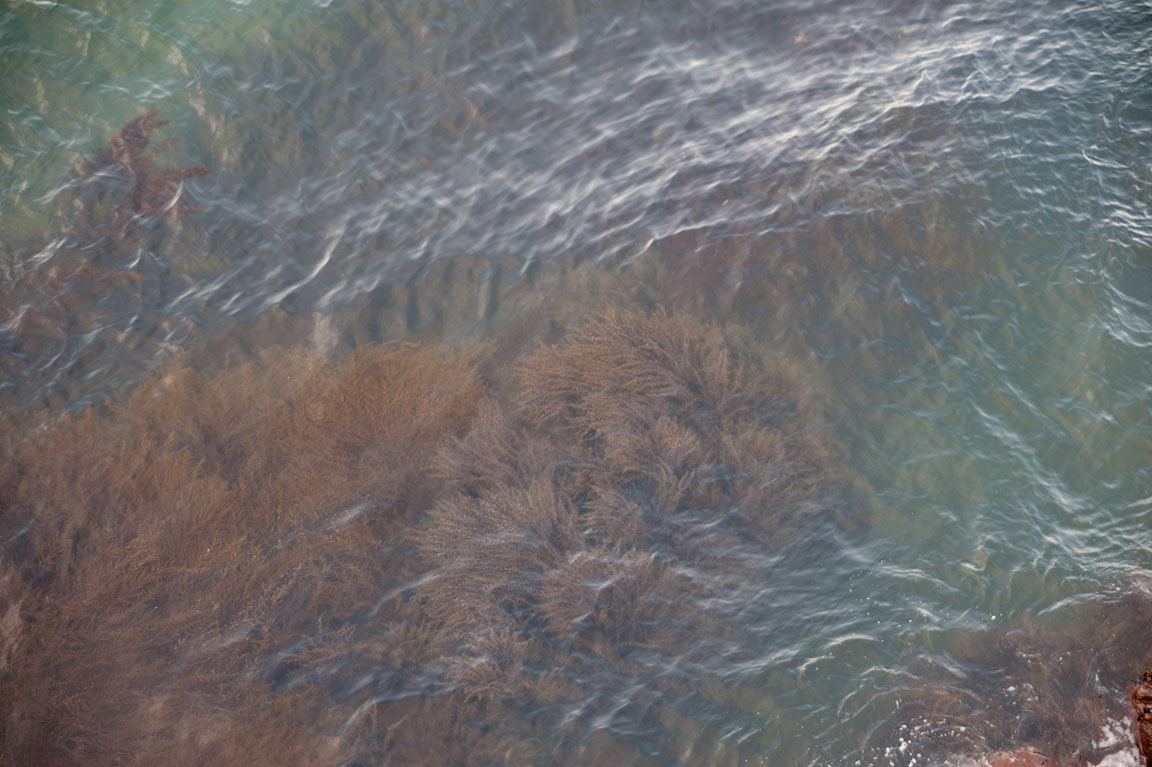

바다를 내려다보니 상당히 맑다.

물속에서 물풀이 물결이 흔들리는대로

마치 머리결을 쓸어넘기듯 흔들리고 있다.

물속에서 물결은 물풀의 바람이다.

암남공원 여기저기서 보았던

바위 위의 경이로운 삶은 이곳 산책로에서도 예외가 아니다.

여기선 나란히 모여서 살고 있다.

모여서 함께 살면 서로 위안이 될 듯도 하다.

비좁아서 오히려 불편할까나.

내 경험에 의하면 겨울엔 한방에서 같이 사는게 좋았었다.

암남공원의 바닷가는 길을 찾기 어려워 내려가기가 쉽지 않았으나

이곳은 바닷가가 지척이고 내려가는 길도 마련되어 있었다.

한가롭게 낚시하는 사람들이 많다.

마침 고기 한 마리를 낚아 올린 사람도 보았다.

손바닥만했다.

이곳 사람들은 금방 물고기 이름을 알아 맞춘다.

비록 잡혀 올라왔지만 부산 사람 덕택에 이름은 찾고 생을 마감한다.

우리에게 걸렸더라면 이름도 못찾고 생을 마감했을 것이다.

그 고기 재수 좋은 건지 나쁜 건지 헷갈린다.

하늘의 구름도 좋았다.

구름은 매일매일 변할테니 구름에 따라 풍경이 다를 것이다.

오늘의 구름은 마치 새털처럼 깃을 가늘게 펴고 하늘에 떠 있다.

하늘도 푸르게 높아만 지는 것은 지겨울지 모른다.

가끔 하늘도 하늘을 날고 싶어

구름을 날개 삼아 새털처럼 하늘에 펴는 것인지도 모르겠다.

종종 산책로에서 진한 꽃향기가 코끝을 자극했다.

향기는 진한데 어느 꽃에서 풍기는 향기인지는 알 수가 없었다.

때로 꽃은 없고 향기만 눈앞을 어른거리기도 했다.

그냥 노란 꽃이 예뻐 사진 한 장을 찍었다.

꽃들도 다양해서 그것에 일일이 눈을 주며 이름을 궁금해하고

나중에 이름을 찾아다 꽃들에게 돌려주는 것도 괜찮을 듯 싶었다.

그러고 보면 산책길이 그냥 걷는 길이 아니라

꽃들에게 이름을 찾아다 주는 길이 될 수도 있다.

내 다음에 올 때는 너의 이름을 찾아다 줄께 하고 꽃하고 약속하는 것이다.

그러면 꽃은 우리에게 그 아름다운 자태를 선물하고,

우리는 답례로 이름을 건네주는 셈이 된다.

자연과도 주고 받을 수가 있다.

찾아보니 이 꽃은 기린초인 듯하다.

확실하진 않다.

바위가 있는 곳과 자갈이 깔린 곳의 파도 소리가 다르다.

바위를 기어오르는 파도는 철썩거리는데

자갈이 깔린 곳에선 파도 소리가 자르르 끓는다.

파도가 한번 밀고 올라왔다 내려가면

떼구르르 자갈 구르는 소리가 섞여든다.

그 소리가 좋아 잠깐 발을 멈추었다.

하늘에 저녁 달이 떴다.

나무들이 목을 빼고 달구경이다.

우리는 넘보기 어려운 가장 좋은 자리를 차지하고 세상 구경을 한다.

경관 좋은 곳은 거의 나무들 차지이다.

바위에 마치 불에 탄 듯한 두 개의 구멍이 보였다.

다들 어떻게 생긴 것인지 궁금해 했지만

궁금해 한다고 다 대답을 찾을 수 있는 것은 아니다.

그러나 일단 그런 것이 있었다고 알아두면

어느 날 느닷없이 대답이 찾아오기도 한다.

어, 이거 내가 부산 송도에 갔을 때 본 건데 하면서

그 답을 듣게 되는 날이 있다.

일단 답은 그때까지 덮어둘 수밖에 없었다.

사람들이 작은 바위섬을 마주하고 앉아서 시간을 보내고 있다.

낚시를 하는 것 같지는 않다.

낚시가 꼭 고기를 잡기 위한 것만은 아닌 것 같다.

때로 그냥 바닷가에 나오기 위해 앞에 내세운 이유에 불과한 것이 낚시이기도 하다.

실제로는 바위섬을 마주하고 보내는 시간이

바닷가에 나오는 이유가 될만한 자리로 보였다.

그냥 바위섬을 마주하고 시간을 보내면 좀 뻘쭘해진다.

낚싯대는 그 뻘쭘함을 지워준다.

낚시의 용도는 고기를 낚는데만 있는 것은 아니다.

바위가 갈치 머리처럼 바다로 머리를 내밀고 있다.

물의 자국으로 보아 바닷물이 밀려들면 반넘어 차는가 보다.

가만히 앉아서 물속으로 몸을 낮추었다 높혔다 하는 바위이다.

제자리 뛰기가 있다면 이건 제자리 헤엄치기이다.

내가 지나온 산책로로 사람들이 줄지어 내려오고 있다.

길은 좁아지면 사람들을 줄세우는 법이다.

산책로는 오르락내리락하며 해안을 따라 흘러간다.

간혹 바닷가로 나갈 수 있는 통로를 열어

사람들을 산책로에서 더욱 바다 가까이 방류하기도 한다.

물론 바다 속으로 쏟아내는 법은 없었다.

그러나 한 여름엔 또 모르겠다.

사람들을 바닷 속으로 쏟아낼지도.

암남공원에서 시작하여 벌써 바닷가를 걸은 것이 2시간여 가량 되고 있었다.

우리가 걸어간 송도의 해안 산책로는 위와 같다.

주황색으로 표시를 해놓은 길이다.

내내 바다를 끼고 간다.