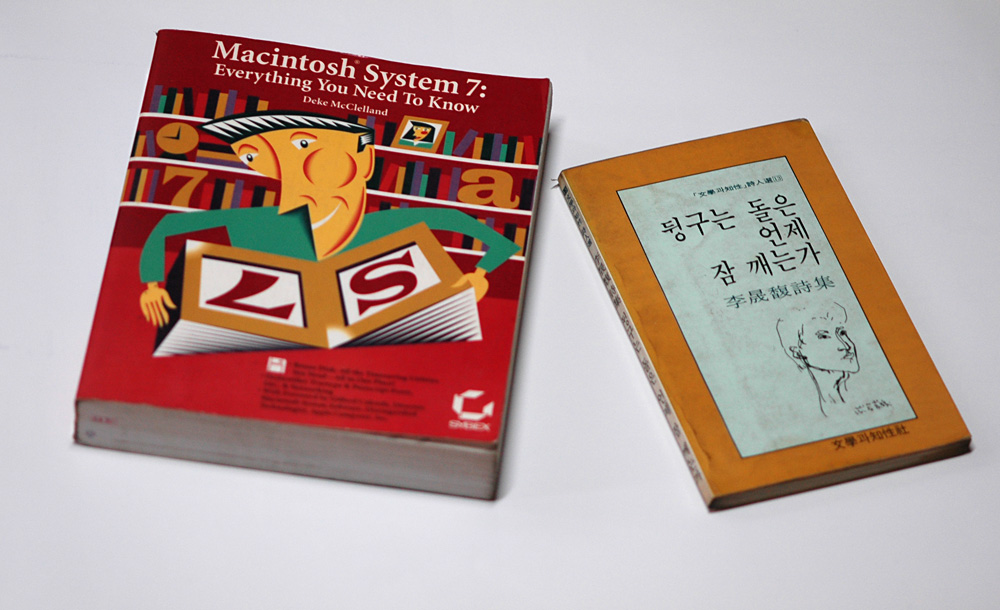

아주 오래 전에 산 두 권의 책이 있다. 하나는 이성복의 시집 『뒹구는 돌은 언제 잠깨는가』이다. 80년대 중반쯤에 사지 않았을까 싶다. 또 다른 하나는 컴퓨터 사용 설명서인 『Macintosh System 7: Everything You Need To Know』란 책이다. 90년대 초반에 구입한 것 같다. 둘 모두 책이 닳도록 보았다는 흔적이 역력할 정도로 손떼가 분명하게 묻어있다.

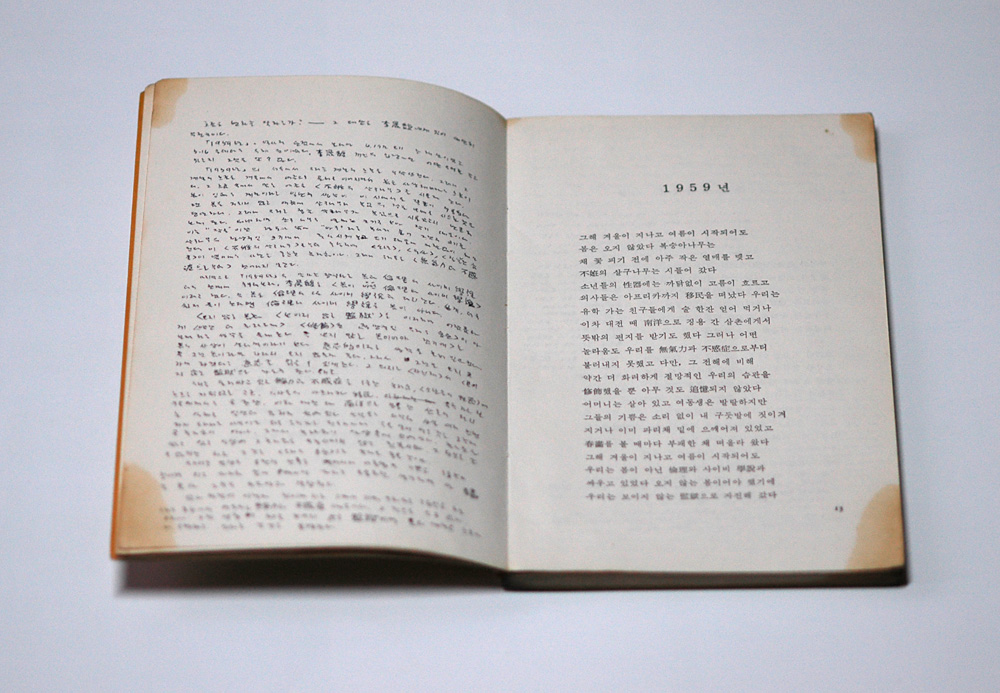

이성복의 시집 『뒹구는 돌』은 참 무던히도 많이 보았다. 그 시집의 시들을 주 내용으로 삼아 내가 쓴 글만해도 10편 정도는 되는 것 같다. 일부는 발표를 했고, 일부는 그냥 써두기만 했다. 시집의 속을 들추어보면 시를 읽을 때마다 내가 받았던 인상들이 깨알같은 글씨로 빈공간에 빼곡히 채워져 있곤 하다. 지금도 가끔 이 시집을 들추어보곤 한다. 물론 그때마다 마음이 차분하게 그의 시 속에 둥지를 틀고는 오랫동안 머물곤 한다. 이 시집이 앞으로도 내 곁에 계속 머물게 될 것은 분명하다.

『System 7』은 지금으로선 거의 무용지물에 가까운 책이다. 그러나 나는 이 책을 버리지 않고 있다. 그것은 이것이 내가 산 최초의 컴퓨터 책이라는 남다는 의미를 갖고 있기 때문이다. 나는 그 뒤에도 컴퓨터 책을 무수하게 많이 샀지만 최초라는 꼬리표 때문에 『System 7』이 내게서 갖는 의미는 각별하다.

처음 매킨토시 LCII라는 컴퓨터를 구입했을 때, 컴퓨터와 함께 한글로 된 사용설명서가 따라왔지만 내게 있어 그 설명서 속의 한글은 무슨 암호 코드와 같이 보였다. 나는 클릭이 무엇인지, 드랙이 무엇인지 전혀 알지 못했다. 그 설명서는 모든 컴퓨터 사용자들이 클릭과 드랙이 무엇인지 알고 있을 것이라고 전제하고 있었다. 클릭은 내가 사전을 뒤져 찾아본 결과에 따르면 ‘짤깍’이었다. 그러니까 클릭하라는 내게 있어 ‘짤깍’ 소리를 내라는 것으로 치환되었다. 뭐야, 이게? 적잖이 당혹스러웠던 나는 결국 그 설명서를 포기하고 서점에 나가 영어로 된 책을 하나 구입하게 되었고, 그것이 『System 7』이었다. 그 책은 일주일만에 나로하여금 컴퓨터를 원활하게 사용할 수 있도록 해주었다. 나는 그 책을 통하여 클릭이 마우스를 누를 때 나는 소리라는 것을 알게 되었으며, 마우스 버튼을 한번 눌렀다 떼는 행위를 가리키는 그 용어가 바로 그 행위 때 나는 소리로 그 명칭을 정하게 된 것임을 알게 되었다. 그건 닭을 가리켜 ‘꼬꼬댁’이라고 부르는 것이나 진배없는 것이었으며, 종종 우리가 참새를 가리켜 ‘짹짹이’라고 부를 수도 있는 노릇이므로, 충분히 받아들일 수 있는 용어였다. 그리하여 그 책은 처음의 그 당혹스럽던 ‘짤깍’을 내가 무리없이 받아들일 수 있도록 해주었으며, 나아가 컴퓨터의 모든 것을 친절하게 알려주었다. 정말이지 책의 부제처럼 내가 매킨토시에 대해 알아두어야할 필요가 있는 모든 것들이 그 책속에 들어있는 것 같았다. 그리고 그렇게 컴퓨터의 말을 배운 나는 컴퓨터 속으로 걸음할 수 있었으며, 지금은 거의 하루종일을 컴퓨터와 함께 살게 되었다.

그 책이 이제와서 무용지물이 된 것은 시스템의 변천에 따른 자연스런 결과이다. 그 책이 나왔을 때 7이었던 시스템은 그뒤 8을 거쳐 9까지 진화를 했고, 10이 나올 때쯤 체제를 완전히 바꾸어 그 전까지의 시스템을 모두 버리고 말았다. 그 10은 지금은 10.4까지 진화를 했으며, 타이거란 별칭으로 불리고 있다. 현재의 타이거에서 예전의 시스템 7에 관한 지식은 거의 전혀 소용이 없다.

그렇다면 이제 『System 7』은 내게서 사라져 버린 것일까. 나는 이것이 컴퓨터 책의 경우엔 다른 설명서와는 좀 사정이 다르다는 생각이 든다. 냉장고는 새로 바꾸면 예전의 설명서는 그야말로 용도가 폐기되지만 컴퓨터책은 그와 달리 시스템의 변천에 맞추어 진화를 한다. 즉 시스템이 7에서 8로 올라가면 책도 그에 맞추어 진화를 한다. 그리고 8이 나오는 순간 7이 없어지는 것이 아니라 사실은 그것을 처음 접하는 순간 7은 나의 생활 속으로 들어와 용해가 된다. 바로 그 때문에 가끔 『System 7』을 바라보는 나의 느낌은 이 책이 소용이 없어진 오래된 유물이 아니라 이제는 내 속으로 들어와 나의 생활이 되어 버렸다는 느낌이 더 강하다.

이성복의 시집은 그와는 정반대이다. 나는 시집의 매력이 바로 컴퓨터책과 정반대의 방향으로 나의 걸음을 이끄는데 있다고 본다. 컴퓨터책은 나의 생활 속으로 걸어들어와 내 속에 둥지를 틀고 나와 하나가 되지만 시집을 읽을 때면 나는 생활 속에서 걸어나가 시의 세계로 건너간다. 하나는 내 속으로 들어와 나의 생활이 되고, 또 다른 하나는 내가 잠시 생활을 버리고 그 속으로 건너갈 수 있도록 항상 그 자리에 서 있다가 나를 반긴다.

나는 오늘도 그 두 세계를 동시에 살고 있다. 하나는 내 속으로 들어왔으며, 하나는 내가 그 속으로 들어간다. 나의 희망은 누군가 뛰어난 시인이나 소설가가 이 새로운 들고남의 세계를 구조적으로 분명하게 보여주었으면 하는 것이다. 소설의 경우 나는 최대환의 『클럽정크』에서 그 실마리를 본 것 같은 느낌이 들었지만 그의 그 뒤 소설은 고전적 스타일로 복귀한 듯한 느낌이 강했다. 시는 아직까지 나의 희망을 충족시켜주는 경우를 보지 못하고 있다. 내가 게을러서 어딘가에 이미 고개를 들고 있을 그런 시와 소설이 나를 기다리고 있었으면 좋겠다. 또 이제 좀 시간의 여유가 생겨서 그런 시와 소설이 없는지 여기저기 뒤져보고 싶다. 그러나 먹고 사는 일상이 녹녹치 않아 나는 그냥 오늘도 두 세계를 동시에 사는 것으로 만족을 하고 있다. 세상은 넓고 할 일은 많은 것이 아니라 하고 싶은 일은 많고 시간은 없다.

5 thoughts on “두 권의 책”

저두요. 저도 무척 하고 싶은 일이 많아요. 저의 남편이 ‘넌 무슨 하고 싶은 일이 그렇게도 많으냐’고 늘 핀잔을 주죠.

그런데 전 하고 싶은 그 일을 ‘아무것도’하지 않고 있어요. 주위만 맴돌며 언젠가는 해야 한다고 생각만 가득한 채…..

남한산성에 갔다가 지금 들어왔네요.

생각이 고이다 보면 언젠가 그게 실제로 옮겨지죠.

생각을 끊지 않는다는게 중요한 거예요.

고맙습니다. 최근에는 저의 생각을 다른 사람과 대화할 기회가 없어서인지 평범한 일상 뿐인 저에게 커다란 힘이 될 것 같네요..

그 평범한 일상이 비목어님의 가장 큰 자산일 수 있어요. 왜냐하면 그 평범한 일상과 가장 많이 접하고 있을 테니까요. 그 일상에서 무엇인가 소중한 의미를 캐내기 시작하면 그건 살아있는 동안 절대로 마르는 법이 없는 샘이 되어버리죠.

제가 좋아하는 글귀 중에 황동규의 시집 <나는 바퀴를 보면 굴리고 싶어진다>의 뒤쪽에 실린 글이 있는데 혹시 힘이 되지 않을까 생각되어 옮겨 봅니다.

“사람을 있는 그대로 사랑하는 법을 배우는 데는 오랜 시간이 걸린다. 우리에겐 자기 주위에 있는 사람들을 자기 비슷하게 만들려고 애쓰는 버릇이 깊이 뿌리박혀 있기 때문이다.”

“동기야 어떻든 일단 있는 그대로 사람을 사랑하는 법을 배우면 그 사랑은 다른 사람, 다른 사물에게로 확대된다. 그러면 그 순간부터 까치가 그저 하나의 새가 아니라 귀족적인 옷을 입고 있는 새라는 것을 발견하게 되고, 늘 무심히 지나치던 여자가 화장이나 옷차림에 과장이 없는, 다시 말해 낭비가 없는 여자라는 사실도 새로 깨닫게 된다. 그리하여 사는 일이 바빠진다. 바빠짐이야말로 살맛 있는 삶의 또 다른 이름인지도 모른다.”

‘사람을 있는 그대로 사랑하는 것’이 힘들어요. 스무살에도 그랬고, 서른이 넘은 지금도 그래요 . 누군가를 아프게 하고도 잘못했다고 말하지 않는 사람조차도 사랑할려면 얼마나 시간이 더 지나야 할지 …

이제부턴 조금 다른 시선으로 일상을 돌아 봐야겠어요. 혹 내가 가진 것이 너무 많아서(?) 별일 아닌 것에 너무 집착하는 건 아닌지… 감사합니다. 저를 돌아 보게 해 주셔서.