5월 22일 월요일,

어제는 내가 다니던 대학의 앞에서

세 명의 시인과 술을 마셨다.

시를 읽는 것도 즐겁지만

시인을 만나는 것도 못지 않게 즐거운 일이다.

시인을 만났을 때 가장 즐거운 일은

시인한테 시를 읽어달라고 조를 수 있다는 것이다.

시인이 시를 읽어주면

마치 아이들이 가수의 노래에 맞추어 몸을 흔들듯

그들의 시에 맞추어 몸을 흔들며

노래를 듣는 듯 그 순간을 즐길 수 있다.

어제 그들은 시를 노래했고,

나는 그 흥겨움에 몸을 싣고 흥얼흥얼 몸을 흔들었다.

누구는 늑대와 함께 춤을 추었다지만

나는 어제 시인과 함께 술을 마셨다.

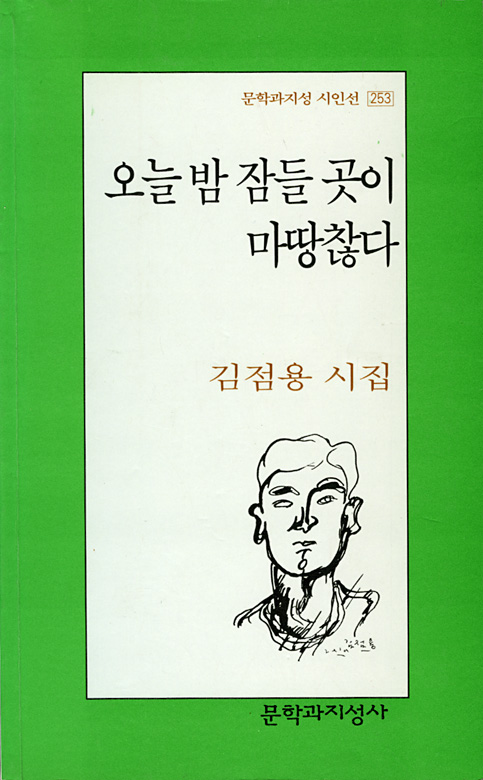

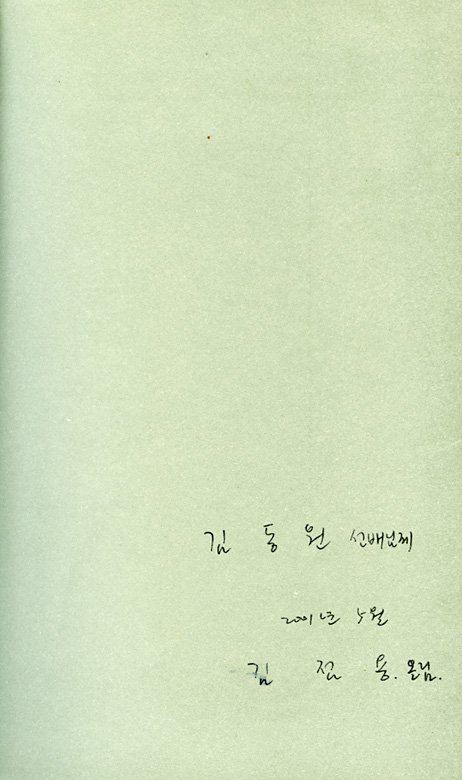

김점용

『오늘 밤 잠들 곳이 마땅찮다』

문학과지성사, 2001

시집 속에서: “들어가도 늘 바깥인 집” “입 열어 나를 말한들/네가 나를 읽을 수 있겠느냐” “꽃이 꽃에서 오듯/나도 내가 만든 거 아닐까”

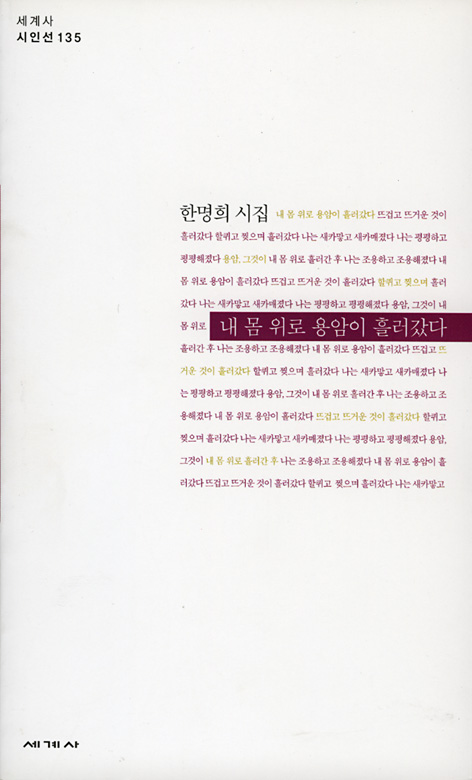

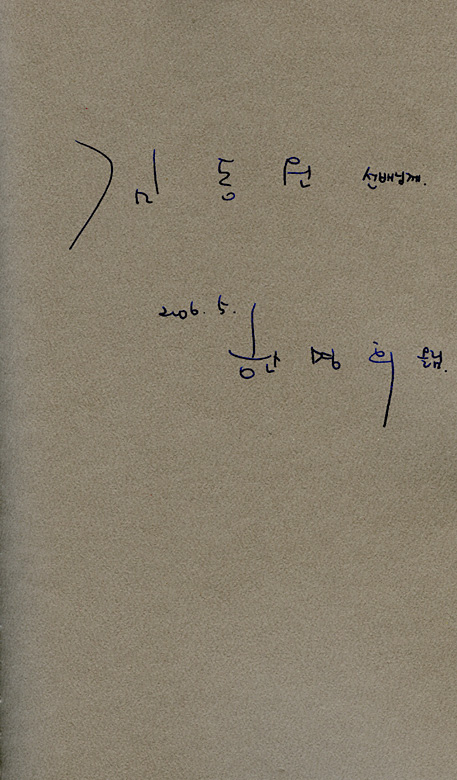

한명희

『내 몸 위로 용암이 흘러갔다』

세계사, 2005

시집 속에서: “내 몸 속에 어떤 저녁이 있어/나는 자꾸만 어두워지나” “감당할 수 없는 것은/들지 않는 것/그것이 진정한 힘이다”

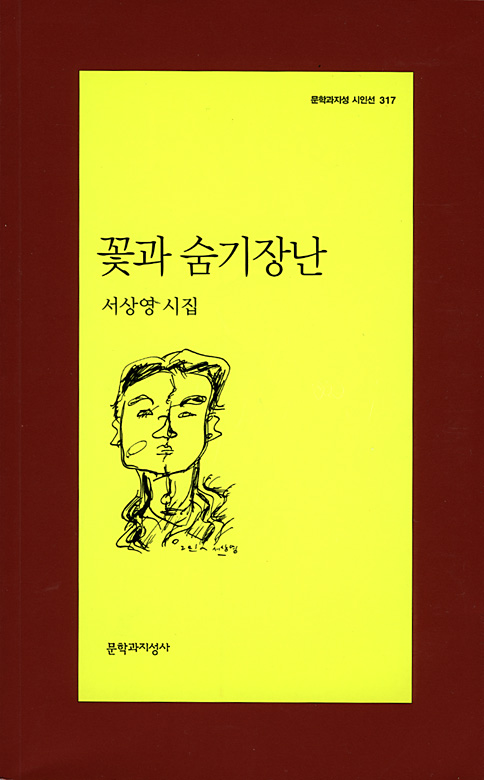

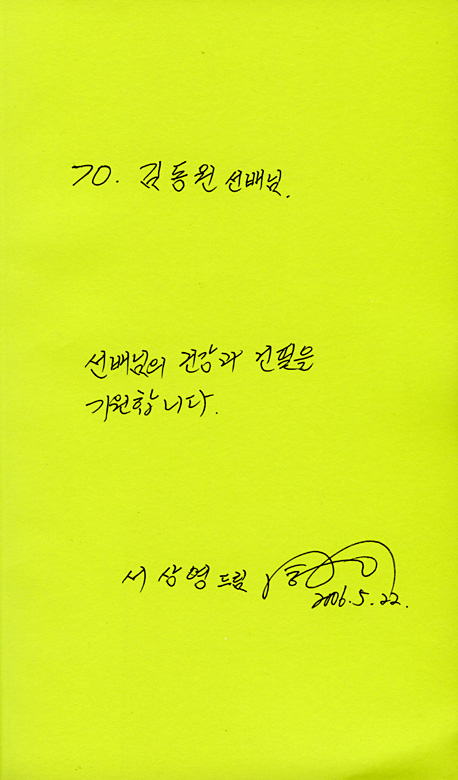

서상영

『꽃과 숨기장난』

문학과지성사, 2006

시집 속에서: “슬픔이란 안고 살아가는 짐이지 먹고 죽는 음식이 아니라서 사람들은 또 그럭저럭 살아간다”

2 thoughts on “시인과 함께 술을”

“네가 나를 읽을 수 있겠느냐”

파악 꽂히는 구절이네요.

나를 나만큼 아는 누군가를 절대 만날 수 없다는 것, 하지만 조금이라도 더 알아줄 사람을 기다리는 것,

그것이 슬픔이라면, 그것이 슬픔이이서 그럭저럭 살아가고 있는 것 같기도 하고…

역시 시인들이 언어를 갖고 노는 수준은 아주 높죠.

어제는 술을 너무 마셔서 오늘 고생하고 있어요.

그녀가 차몰고 와서 집으로 데려왔죠.

우산도 잊어버리고…