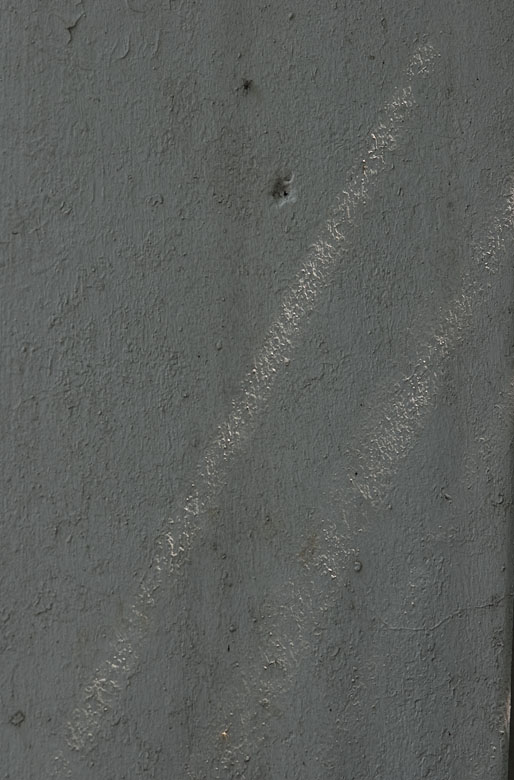

벽은 회색빛으로 칠해져 있다.

마당을 덮은 넝쿨장미가 무성한 잎을 키워 그늘을 만들고

그 그늘을 벽에 얇게 덧입힌다.

벽의 회색빛에 약간의 짙은 농도가 더해진다.

지나가던 햇볕이

넝쿨장미 사이의 틈새로 작은 통로를 발견하곤

그곳으로 몸을 들이밀고 아래로 내려온다.

빛은 벽에 하얗게 줄을 그으며 지나간다.

나란히 두 줄이 발을 맞추고 있다.

벽에 낙서했다고 혼내주려다 그만두었다.

지켜보았더니 항상 저물 때쯤

그 낙서, 깨끗이 거두어갔던 기억이다.

바깥의 벽엔 사내 아이들이 남기고 간 낙서가 있다.

S로 시작해 X로 끝나는 예의 그 낙서이다.

보지 않아도 알 수 있다.

그 낙서를 한 것이 사내 녀석들이란 것을.

어릴 때, 그런 낙서를 하곤 낄낄거리는 것이 사내 녀석들이다.

앗, 요건 시인 진수미의 시에서 한구절을 빌려다

슬쩍 변주한 것이다.

사내 아이들은 내가 클 때나 지금이나

여전히 그대로이다.

회색빛이 도포된 벽 위에 선명하게

낄낄거리는 낙서를 남긴다.

햇볕은 좀 다르다.

회색빛이 도포된 벽엔 낙서를 하는 법이 없다.

그저 그때는 벽 앞을 환하게 어른거리다 가는 것이 고작이다.

햇볕이 벽에 낙서를 하는 것은

벽에 그늘이 엷게 덧입혀져 벽의 색이 짙어 졌을 때 뿐이다.

그때서야 햇볕은 엷게 덧입혀진 그늘을 북 긋고 지나가며

하얗게 낙서를 남긴다.

녀석들, 흔적도 없이 거두어갈 수 없다면

그냥 햇볕처럼 벽 앞에서 어른거리다 갈 것이지.

옛날이나 지금이나 사내 녀석들은

덧입혀진 그늘 위를 긋고 지나가며 남겨놓고

또 흔적없이 거두어가는

햇볕의 낙서를 모른다.

나이가 들었나 보다.

녀석들의 낙서가 못마땅하고,

햇볕의 낙서만 마음에 들어온다.

4 thoughts on “그늘과 빛”

기왕이면 어느 한 점에서 만나면 좋으련만

평행을 달린 흔적을 남겼네요.

그나마 가장 가깝게 만나는 곳이

여기인가 봅니다.

밑에 희미하게 또 한줄 있는 것도 같습니다.

장미가 한창 붉을 때는 햇볕이 마당에 내려와

동글동글 굴러다녔는데 그때 사진도 괜찮지 않을까 싶어지네요.

시간나면 한번 뒤적거려 봐야 겠어요.

순하고, 소심하고, 착한 햇볕 녀석! ^^

그런 걸로 봐서는 녀석이 아닌 듯도… ㅋㅋ